Kein Vertrauen in die Klopper

Olivier David erklärt, warum Armutsbetroffene immer mehr den deutschen Institutionen misstrauen

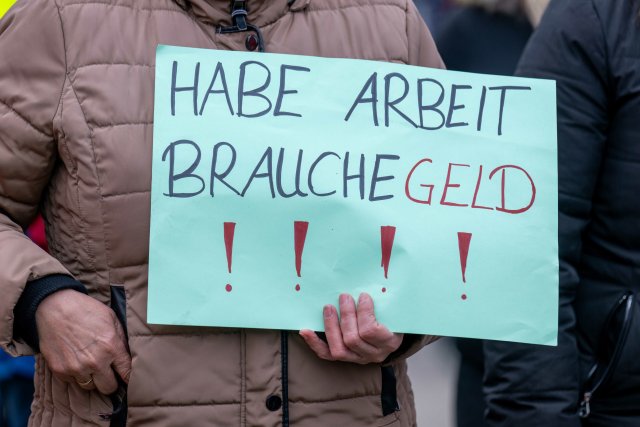

Ein neuer Bericht des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI)[1] zeigt: Armut und Ausgrenzung haben einen Höchststand erreicht. Insbesondere die Gruppe der Armen ist im Zeitraum von 2010 bis 2021 um 3,6 Prozent gewachsen. Die Anzahl derer, die weniger als 50 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, ist um 3,5 Prozent gestiegen. In den höheren Etagen unserer Klassengesellschaft bleiben die Auf- und Abstiege überschaubar. Der Soziologe Oliver Nachtwey hat mit seiner These der Abstiegsgesellschaft recht: Die sozialwissenschaftlich einzig relevant messbare Kategorie ist die des sozialen Abstiegs.

Neben der zunehmenden Verelendung[2], von der knapp 18 Prozent der Menschen in Deutschland betroffen sind, zeigt der WSI-Bericht auf, was für Folgen diese Abwärtsspirale für unsere Gesellschaft hat. Knapp jeder vierte Armutsbetroffene gibt an, dass er oder sie sich große Sorgen um die eigene wirtschaftliche Situation macht. Im Vergleich dazu liegt der Prozentsatz derer, die sich ebenfalls sorgen, aber der oberen Mitte angehören, bei 7, 8 Prozent.

Auch die Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit sind bei Armutsbetroffenen rund viermal so hoch wie bei der oberen Mitte. Der Abwertung durch die Mehrheitsgesellschaft und die Wirtschaftsweise, die sie in den sozialen Fahrstuhl nach unten fahren lässt, sorgt bei Armutsbetroffenen dafür, dass ihr Glaube in Institutionen, sagen wir es vorsichtig: Kratzer bekommen hat. Jeder fünfte Armutsbetroffene hat kein Vertrauen in Gerichte oder Polizei. Besonders spektakulär ist das Misstrauen in die Arbeit der Bundesregierung.

Die Zahlen sind von 2023, also noch so frisch, dass sich die Ampel-Parteien nicht herauswinden können: 44, 3 Prozent der Menschen, die in Armut leben, misstrauen SPD, Grünen und FDP. Zu Recht, möchte man sagen, denn die Macher*innen des WSI-Berichts stellen im Fazit fest, die Gruppe der Armen »ist nicht nur seit 2010 größer geworden, sie ist zudem im Verhältnis zur gesellschaftlichen Mitte noch ärmer geworden«.

Zum Thema: Sozialpolitik der Ampel – war da was?[3] Weniger Armut, Hilfe bei Wohnkosten, anständige Löhne: Über die Pläne der Ampel-Koalition und was daraus geworden ist

Es ist nicht sehr verwunderlich, dass man etwas ablehnt, das einen selbst ablehnt. Fragen Sie mal ein Kindergartenkind, das gerade von zwei anderen Kindern verkloppt wurde, wie hoch das Vertrauen in die beiden Klopper ist. Eben.

Eine andere Studie macht deutlich, dass unsere Meinungen zu politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Themen weniger anhand von Kategorien wie Geschlecht, West oder Ost, Jung oder Alt und hoher Bildung oder niedriger Bildung bestimmt wird als vom Einkommen. Sie hält fest, dass »die Wahrscheinlichkeit auf Umsetzung (eines politischen Projekts) sogar sinkt, wenn mehr Menschen aus der untersten Einkommensgruppe eine bestimmte politische Entscheidung befürworten«.

Darauf mit Wut, Frustration, Hass, Abschottung und Zynismus zu reagieren, wird immer mehr zur Regel. Anstatt das nun moralisch zu verurteilen, ist das Feld für linke Politik eigentlich gut bestellt. Auf das wütend zu sein, was einen unterdrückt, ist die beste Voraussetzung für Klassenkampf. Linke werden sich daran messen lassen müssen, ob es ihnen gelingt, dieses Misstrauen zu organisieren.

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1186497.armut-und-reichtum-verteilungsbericht-hoechststand-bei-einkommensungleichheit.html?sstr=WSI|Verteilungsbericht

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1186060.armut-wenig-fortschritt-in-der-armutsminderung.html?sstr=armut

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1186636.ampel-koalition-sozialpolitik-der-ampel-n-war-da-was.html

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1186730.armut-und-ausgrenzung-kein-vertrauen-in-die-klopper.html