Berliner Sophiensaele: Zeigt her eure Wunden

In den Berliner Sophiensaelen lässt Gisèle Vienne eine »Crowd« feiernd ihre Verletzlichkeit offenlegen

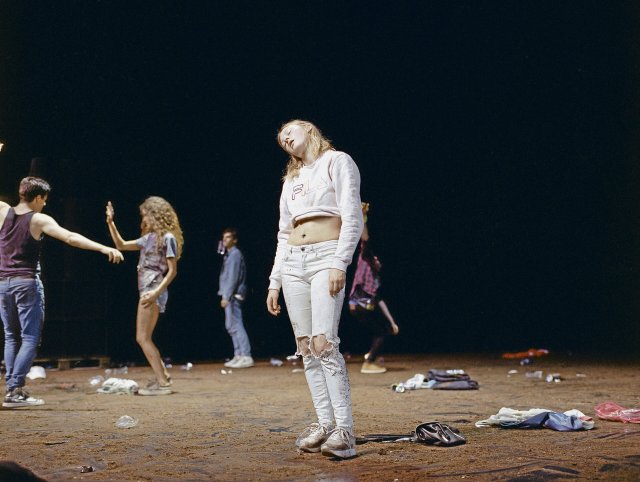

Nach und nach finden sich 15 Menschen auf der mit brauner Erde bedeckten Bühne der Sophiensaele zusammen. Für eine kurze Zeit – die Performance dauert gut 90 Minuten – werden sie zu einer fragilen Feier- und Schicksalsgemeinschaft, zu einer »Crowd«. Wenn man das Pathos nicht scheut, kann man sagen: Hier versammeln sich Menschen zu einem modernen Ritual. Rituale können Exzess und Befreiung und wohltuende Gemeinschaftlichkeit bedeuten, aber natürlich auch Zwang. Und Rituale, diesen Umstand spart Vienne in ihrer Arbeit nicht aus, können scheitern.

Eine Schar von Hipstern zeigt sich uns auf der Bühne, mit dem vorgeblich individualistischen Kleidungsstil urbaner Europäer, der doch überall gleich aussieht. Hier wird getanzt in eindrücklicher Slow-Motion, die den verdichteten Bühnennaturalismus auf einfache, aber wirkungsvolle Weise bricht. Es erklingen Klassiker der Rave-Kultur, etwa von Underground Resistance, KTL und Jeff Mills. Das Partyvolk nimmt den Raum ein.

Zu der treibenden Musik, den zuckenden Bewegungen erzählt sich wortlos eine Geschichte. Nach einer Weile lassen sich Typen, Wesenszüge der Figuren, verborgene Vorgeschichten der Tanzenden ausmachen. Die Beziehungsgeflechte werden in ihrer Tiefe lesbar und lassen sich doch nie bis aufs Letzte ausdeuten.

Hat man es bei der Rave-Kultur nicht mit einem besonders oberflächlichen Phänomen in unserer geschichtslosen Gegenwart zu tun? So einfach ist es nicht. Und tatsächlich zeigt sich in Viennes Arbeit das Utopische, das in den Kurzzeitallianzen Tanzender liegt, die Rausch und Ekstase suchen.

Aber dass jede Gemeinschaft gefährdet ist, das wird an diesem Theaterabend ebenfalls überdeutlich. Gemeinschaft erzeugt auch Ausgestoßene. Unbeschwertheit kann Gewalt weichen. Das Lustvolle beim Feiern zeigt sich auch in einer sexuellen Form, die ebenfalls ins Destruktive kippen kann. Mitunter erstarren die klugen Bühnenarrangements zu Tableaux vivants, setzt sich das Geschehen als Schattenspiel fort. Das Unheimliche, im Freudschen Sinne, nimmt die Bühne ein.

Ganz plötzlich will sich das einmal aufgekommene Bild von Oberflächlichkeit nicht wieder herstellen. Denn hier zeigen sich 15 Menschen als fragile, sehnsuchtsvolle Menschen, durch ihre eigenen Geschichten und die Verhältnisse, denen sie ausgesetzt sind, bereits stark geformt. Jede Figur ist ein Träger von Geschichte. Von diesem gefühlssatten Abend bleibt am Ende vor allem ein Eindruck: der der Verletzlichkeit.

Heiner Müller, der die Funktion der Kunst darin gesehen hat, die Wirklichkeit unmöglich zu machen, hat das Verschwinden der Tragödie von der Theaterbühne beklagt. Auch heute noch sieht man stattdessen allzu oft die realen Probleme souverän verlachende Komödien, absurdes Theater, postdramatische Bühnenrätsel. Ein Fortleben der Tragödie hat Müller etwa im nonverbalen Tanztheater der Pina Bausch ausgemacht, einem Theater der Freiheit. Eine ganz andere Akteurin des Tanztheaters, falls dieser Begriff nicht einen zu engen Rahmen bildet, präsentiert mittlerweile ein erneuertes Theater der Freiheit. Sucht man heute das Tragische in den darstellenden Künsten, wird man jedenfalls bei Gisèle Vienne fündig.