Ins Gefängnis für ein wenig Knäckebrot

Ausstellung über Zwangsarbeiter in der Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße

Ab August 1941 arbeitete der belgische Zwangsarbeiter Jean Mélon in den Arado-Flugzeugwerken in Rathenow. Im April 1942 verhalf er sechs französischen Kriegsgefangenen zur Flucht in die Heimat, indem er ihnen Fahrkarten kaufte und sie zur Grenze geleitete. Deswegen musste Mélon zwei Jahre im Zuchthaus Luckau verbüßen. Vorher saß er im Landgerichtsgefängnis in der Potsdamer Lindenstraße[1] ein.

In diesem Gebäude befand sich in der DDR eine Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit, und deswegen wurde dort nach der Wende eine Gedenkstätte eingerichtet. Mittlerweile wird aber auch die Nazivergangenheit dieses Ortes besser aufgearbeitet[2] – und so eröffnet am Freitag eine Sonderausstellung über die rund 200 Zwangsarbeiter aus mehr als 20 Nationen, die hier einst eingesperrt wurden.

Im Landeshauptarchiv lagernde Gerichtsakten dokumentieren die ungerechte Behandlung der Zwangsarbeiter und die Härte der Nazijustiz. So hatte der Pole Stanislaus Kowalski im Mai 1941 eine Brieftasche auf der Straße gefunden und von den darin steckenden Lebensmittelkarten einige eingelöst. Das Urteil: Vier Monate Haft. Unter normalen Verhältnissen würde kein unbescholtener Bürger für so ein geringes Vergehen derart streng bestraft werden. Bei den Zwangsarbeitern aber wird damals anders als bei deutschen Beschuldigten standardmäßig Untersuchungshaft angeordnet. Die Begründung lautet unisono: »Er ist als Ausländer fluchtverdächtig!« Daher auch der Titel der Ausstellung: »Er ist als Ausländer fluchtverdächtig!«

In Untersuchungshaft muss denn auch der Algerier Mohamed Taleb, der sich als Zwangsarbeiter in einer Bäckerei in Babelsberg vom Knäckebrot nimmt. Ihm werden mehrere Monate Haft aufgebrummt, die vorherige Untersuchungshaft dabei nicht mitgerechnet. Sein Schicksal, das von Jean Mélon und von 16 weiteren Männern und Frauen wird in der Ausstellung erzählt. Laut Kurator Johannes Leicht geht es darum, solche »Opfer der NS-Unrechtsjustiz[3] aus der Anonymität herauszuholen«.

35 Prozent der 200 Zwangsarbeiter, die in der Lindenstraße schmachten mussten, waren Franzosen, jeweils zehn bis 15 Prozent waren Niederländer oder Belgier, nur knapp fünf Prozent Polen und weniger als fünf Prozent stammten aus der Sowjetunion. Das ist ein krasses Missverhältnis, kamen doch fast 40 Prozent der mit falschen Versprechungen angeworbenen oder noch viel öfter einfach verschleppten Zwangsarbeiter im Regierungsbezirk Potsdam aus der Sowjetunion und mehr als 25 Prozent kamen aus Polen. Es liegt daran, dass die Nazis die Osteuropäer ab Anfang 1943 Schritt für Schritt der Gerichtsbarkeit entzogen und für tatsächliche oder behauptete Verfehlungen ohne Gerichtsurteil bestraften.

Auch bei der Unterbringung waren die Osteuropäer benachteiligt, weil sie von den Faschisten als Untermenschen abqualifiziert wurden, die nichts besseres verdient hätten. Sie lebten unter schlechten hygienischen Bedingungen in umzäunten Barackenlagern und wurden von den Wachleuten geschlagen. Für die westeuropäischen Zwangsarbeiter gab es etwas bessere Unterkünfte zum Beispiel in Gasthöfen.

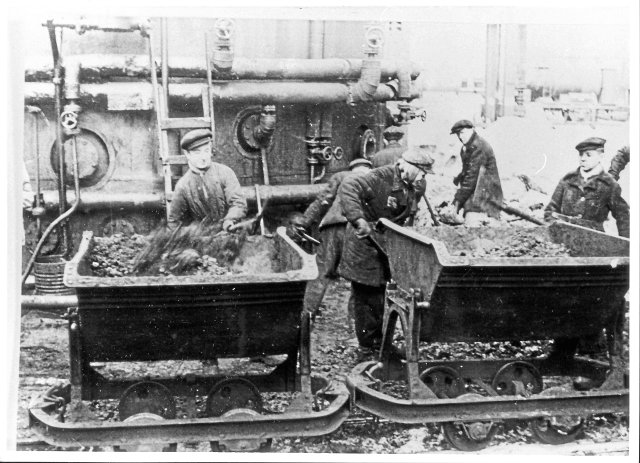

Heute erinnere in Potsdam fast nichts mehr an die Zwangsarbeiter, doch einstmals waren sie omipräsent in der Stadt, sagt die Gedenkstättenleiterin Maria Schultz. Mehr als 18 000 waren 1944 auf 70 Standorte verteilt und zogen von dort zur Arbeit an unzählige Einsatzorte. »Betriebe, die Stadtverwaltung, Friedhöfe, Kirchen, Krankenhäuser, Schlösser und Gärten – ich weiß gar nicht, wo ich aufhören sollte, wenn ich Einsatzorte benenne«, zählt Kurator Leicht auf.

Zur Ausstellung ist im Metropol-Verlag ein 216 Seiten umfassender Katalog erschienen, herausgegeben von Kurator Johannes Leicht und Gedenkstättenchefin Maria Schultz. »Bisher ist sehr wenig über Zwangsarbeit in Potsdam publiziert worden und noch viel weniger über Zwangsarbeiter hier im Gefängnis«, sagt Schultz.

Die Faschisten beuteten in Deutschand insgesamt 13,5 Millionen Zwangsarbeiter aus, darunter vier Millionen Kriegsgefangene, und geschätzt noch einmal 13 Millionen Zwangsarbeiter in den besetzten Gebieten. Erst ab dem Jahr 2002 erhielten von den wenigen, die dann noch lebten, von der Bundesrepublik einige eine Entschädigung.

Ausstellung: »Er ist als Ausländer fluchtverdächtig! Zwangsarbeit und NS-Justiz in Potsdam«, Gedenkstätte Lindenstraße 54 in 14467 Potsdam, bis 15. Juni, Di.-So. 10-18 Uhr, flexibler Eintrittspreis nach Möglichkeit null bis 10 Euro, gedenkstaette-lindenstraße.de[4]

»Betriebe, die Stadtverwaltung, Friedhöfe, Kirchen, Krankenhäuser, Schlösser und Gärten – ich weiß gar nicht, wo ich aufhören sollte, wenn ich Einsatzorte benenne.«

Johannes Leicht Ausstellungskurator

Links:

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1185224.geschichte-ringen-um-erinnerung.html?

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1142449.bei-pittiplatsch-am-stasi-knast.html?

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1176112.nazijustiz-auf-dem-rechten-auge-blind.html?

- https://www.gedenkstaette-lindenstrasse.de/

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1186965.geschichte-ins-gefaengnis-fuer-ein-wenig-knaeckebrot.html