Obstkonsum

Äpfel mit Erdbeeren und Bananen vergleichen

Träten Obstsorten in einen Wettstreit über ihren kulturgeschichtlichen Einfluss, würde wohl der Apfel als Sieger hervorgehen. Schließlich spielt er schon im Urmotiv des Christentums, dem Sündenfall, eine entscheidende Rolle. Ebenso wenig wie Eva kann Schneewittchen seiner toxischen Verführungskraft widerstehen. Prall und glänzend steht er für Vitalität – und ist wohl auch deshalb in der Anglosphäre ein beliebter Vorname. Empfohlen sei an dieser Stelle das Werk der US-Popmusikerin Fiona Apple.

Natürlich haben auch andere Obstsorten ihren festen Platz in der Kulturgeschichte. Die Erdbeere etwa, rot und süß, scheint Künstler zur Imagination vollkommener Glückseligkeit inspiriert zu haben. So träumen etwa die Beatles in ihrem Lied »Strawberry Fields« (Erdbeerfelder, 1967), das während der Hochphase der Hippie-Bewegung entstand, von einem fantastischen Ort, an dem man sich um nichts sorgen muss. Für etwas Ähnliches steht die Frucht in Ingmar Bergmans Drama »Wilde Erdbeeren« (1957). Der schwedische Originaltitel bedeutet genau übersetzt »wildes Erdbeerbeet« und meint im übertragenen Sinne einen versteckten Ort von großer persönlicher Bedeutung.

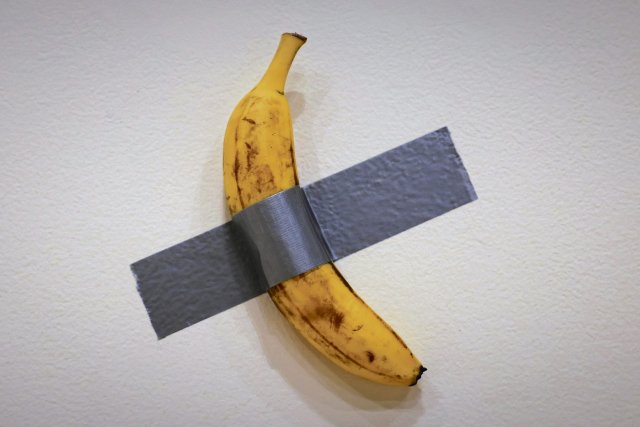

Während Äpfel und Erdbeeren in Ölgemälden verschiedener Epochen auftauchen, hat die Banane erst vor relativ kurzer Zeit Eingang in die westliche Kulturgeschichte gefunden – denn lange war sie den meisten gar nicht bekannt. Das änderte sich mit der jüngeren Kolonialgeschichte. Von 1891 bis 1893 lebte Paul Gauguin auf Französisch-Polynesien und malte die dort wachsenden Bananen. Wenig später platzierte Giorgio de Chirico sie in einem surrealen Setting. Durchschlagenden Erfolg in der Popkultur hatte die Banane dann mit dem von Andy Warhol gestalteten Bananen-Cover der Platte »The Velvet Underground and Nico« (1967), des Debüts der legendären New Yorker Art-Rock-Band. Mutmaßlich hat die Banane hier, wie alles bei Warhol, etwas mit der spätkapitalistischen Konsumkultur zu tun. Das gilt zweifellos auch für die am Mittwoch versteigerte Bananen-Installation »Comedian« (2019) des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. Für 6,2 Millionen US-Dollar ging sie – beziehungsweise das zugrundeliegende Konzept einer an die Wand geklebten Banane – in New York an den chinesisischen Krypto-Unternehmer Justin Sun. Wird die Auktion den kulturellen Stellenwert der Banane steigern? Auf jeden Fall ist sie ziemlich »bananas« (bekloppt).

Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1187000.kunstwelt-obstkonsum.html