I want to hold your Hemd: Trikottausch im Wandel der Zeit

Geben und Nehmen unter Fußballern: Seit 1931 erregt der Trikottausch die Gemüter von Spielern, Trainern und Fans

Mon dieu, was für ein Frevel: Empört beobachteten die Fans der französischen Fußballnationalmannschaft beim EM-Halbfinale 2024, wie ihr Superstar Kylian Mbappé, Oberkörper frei, im Münchner Olympiastadion in die Halbzeitpause marschierte, in der Hand das Trikot eines spanischen Gegenspielers. Erst 45 Minuten waren gespielt, die Équipe Tricolore lag 1:2 gegen die Furia Roja zurück, es gab – vor allem bei Mbappé – noch viel zu verbessern, und da fing der schon mit dem Tauschen an? Scandaleux! Ein Shitstorm ging im Internet auf Mbappé nieder – »Was zur Hölle soll das?«, twitterten sie –, und als die Franzosen eine Halbzeit später schließlich 1:2 ausgeschieden waren, fühlten sich die Abergläubischen bestätigt: Wer so früh schon das eigene Hemd hergibt, kann am Ende nicht obsiegen! Oder?

Wenige Rituale rund um das Fußballfeld sind so fest etabliert wie jenes Geben und Nehmen der Trikots nach dem Spielende. Für viele ist es weit mehr als nur der Austausch von Kleidungsstücken: Im Fußball steht das Trikot für Identifikation, für Zugehörigkeit, für Liebe: zum Verein, zum Klub, zur Nation sogar. Wer es hergibt, gibt ein Stück von sich selbst preis, er teilt ein Stück seiner Identität mit seinem Gegenspieler.

Respekt, Anerkennung, Fair Play werden mit dem Trikottausch assoziiert – und auch Ebenbürtigkeit: Wenn der Schiedsrichter abpfeift, sind alle gleich, Sieger und Verlierer, englische Profis und Amateurkicker aus San Marino. Auch wenn auf der Anzeigetafel ein 10:0 steht und jeder einzelne aus dem Three-Lions-Team im Monat mehr verdient als alle kickenden Sammarinesi in einem Jahr zusammengenommen: Am Ende werden die Trikotagen gewechselt.

Auch Kicker sammeln

Das Ritual ist allgegenwärtig im Profifußball: Wenn etwa Superstars wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi gegen minder bekannte Teams kicken, sammeln sich kurz vor und bei Abpfiff verdächtig viele Spieler um sie herum. Vielleicht ergattert man ja nach Spielende das Trikot des Weltstars? Das kann man noch seinen Enkeln zeigen: das Trikot als Reliquie.

Gestandene Profis verabreden sich schon im Spielertunnel für den Tauschakt nach Spielschluss, man kennt sich aus verschiedenen Klub- oder Nationalmannschaften. Manche Profis sammeln selbst. Sie besitzen riesige Trikotkollektionen, auch Lionel Messi, der vielleicht beste Spieler aller Zeiten. Er postete 2022 auf Instagram ein Foto seiner heimischen Sammlung[1]. Man sieht ihn und seinen Sohn Thiago vor einer Wand voller Trikots sitzen, auch an der Decke und selbst im Fußboden prangen hinter dickem Glas beleuchtete Sporthemden.

Auch Spaniens Verteidiger Gerard Piqué zeigte auf Social Media schon seine imposante Ausbeute, die allerdings nicht an die spektakuläre Trikotsammlung des amtierenden italienischen Nationaltrainers Luciano Spalletti heranreicht. Spalletti präsentiert die Trikots in seinem Haus effektvoll gefaltet[2]: Man liest nur die Namensschriftzüge von Fußball-Legenden der vergangenen zwei Jahrzehnte, es sind Hunderte. Spalletti agierte bei etlichen italienischen Spitzenklubs, offensichtlich kümmerte er sich bei europäischen Pokalwettbewerben nicht nur um Aufstellung und Taktik seiner Mannschaft, sondern auch um die Vergrößerung des heimischen Trikotbestandes.

1931 zum ersten Mal

Ganz genau ist nicht geklärt, wann der Trikottausch als Fairplay-Geste seinen Anfang genommen hat. Der Fußball-Weltverband Fifa datiert den Beginn des »Jersey-Swappings« auf den 14. Mai 1931. An jenem Tag besiegten Frankreichs Fußballer in Paris zum ersten Mal die vermeintlich übermächtigen Engländer, 68 Jahre nach Gründung der Football Association in London. Ein kleines Wunder. Die Franzosen waren von ihrem 5:2-Erfolg so beseelt, dass sie die Gegner aus dem Mutterland des Fußballs um die Trikots baten – als Erinnerungsstücke an einen unvergesslichen Tag. Die unterlegenen Gentlemen wahrten die Contenance und sagten Yes: Ein Ritual war geboren.

Schon bei der WM 1954 in der Schweiz sollen reichlich Jerseys die Besitzer gewechselt haben; ganz besonders begehrt war damals das brasilianische, das nach der so unglücklich verpatzten Heim-WM 1950 (Maracanaço) neu gestaltet worden war: Statt in Weiß liefen Didi, Nílton Santos und Co. in blauer Hose und gelben Trikots mit grünen Bündchen auf, in dem die Seleção später fünfmal Weltmeister werden sollte. Es ist das vielleicht bekannteste Fußballdress überhaupt.

Im Klubfußball hielt der Trikottausch 1962 offiziell Einzug. Portugals Wunderfußballer Eusébio war 20, als er den legendären Alfredo di Stéfano nach dem Endspiel im Europapokal der Landesmeister um dessen Baumwoll-Oberteil bat. Zuvor hatte er mit Benfica Lissabon die Königlichen aus Madrid 5:3 bezwungen, das 4:3 und 5:3 hatte der Benfica-Youngster höchstselbst besorgt. Eusébio war so ergriffen, dass er nach dem Abpfiff einen Nervenzusammenbruch erlitt. Dann aber wagte er sich zu di Stéfano. Nach vollzogenem Tausch versteckte Eusébio das Shirt des italienischen Real-Idols einfach in seiner Hose: »Ich hatte Angst, dass es mir jemand wegnimmt«, so hat er es später beschrieben.

Pelé hatte 25 Shirts dabei

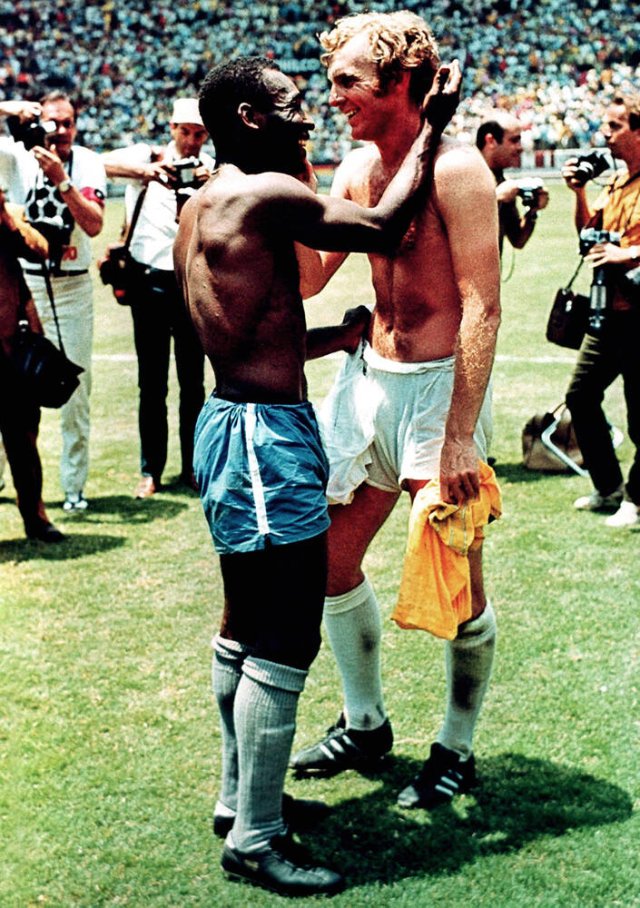

Der erste Megastar des Fußballs, dem auch nach dem Spiel die Kollegen in Massen huldigten, war der dreimalige Weltmeister Pelé (1958, 1962, 1970). Sein Trikottausch mit dem Engländer Bobby Moore nach dem siegreichen Vorrundenspiel bei der 70er-WM in Mexiko ist ikonisch: Nach einem umkämpften Match schließen sich der unterlegene Titelverteidiger aus Europa und der Torjäger aus Südamerika in die Arme – ein Bild von Fairness, Respekt, Menschlichkeit.

Bei Cosmos New York, wo der Brasilianer nach 1975 seine Karriere ausklingen ließ, rissen sich gegnerische Spieler, Trainer und Betreuer um das weiße Polyester-Leibchen mit der Nummer 10. Beim Fußball-Franchise der North American Soccer League wusste man sich zu helfen: Cosmos hatte stets 25 bis 30 Pelé-Trikots bei den Spielen dabei.

Heute ist derlei üblich, allerdings in anderen Dimensionen: So verriet Argentiniens Torwart Emiliano Martínez unlängst, dass der Zeugwart der argentinischen Nationalmannschaft für eine Tour über zwei Länderspiele die erstaunliche Anzahl von 650 Messi-Trikots einpacken lässt: für gegnerische Spieler, Mitarbeiter, Sponsoren, Manager – oder eben Trainer wie Luciano Spalletti.

Bei anderen Teams indes herrscht Mangel, was das Ritual des Tauschens unmöglich macht. So waren die iranischen Fußballer bei der WM 2014 angehalten, ihre Shirts nicht wegzugeben: Der Verband hatte nicht genügend davon vorrätig.

Oder aber die Politik funkt dazwischen. Die DDR-Fußballer hatten bei ihrer einzigen WM-Teilnahme 1974 in der BRD klare Order vom Deutschen Turn- und Sportbund der DDR: Der Trikottausch mit Spielern aus kapitalistischen Ländern war zu unterlassen, wie Nationaltrainer Georg Buschner 1999 der »Sport-Bild« in einem Interview verriet[3]. Weil dies nicht zu verhindern gewesen sei, hätten die Trainer von den Spielern verlangt, ihr Dress wenigstens unbeobachtet in den Kabinen zu tauschen. Jedes weggegebene Jersey sei den Spielern aber »knallhart in Rechnung gestellt« worden, erzählte Buschner.

Magdeburg-Stürmer Jürgen Sparwasser war die Direktive der DTSB-Funktionäre egal: Auf dem Rasen des Niedersachsenstadions in Hannover hielt er dem Brasilianer Rivelino nach dem knappen 0:1 vor den Augen der Westfotografen sein blaues Hemd entgegen – und erhielt im Gegenzug das begehrte gelbe mit den grünen Bündchen.

1986: Das teuerste Trikot aller Zeiten

Den lohnendsten Trikottausch aller Zeiten legte Englands Mittelfeldspieler Steve Hodge 1986 hin: Er wechselte in den Katakomben des Aztekenstadions von Mexiko-Stadt sein weißes Three-Lions-Shirt gegen das blaue Auswärtstrikot mit dem goldenen Wappen der Asociación del Fútbol Argentino und der Nummer 10 auf dem Rücken.

Vor 115 000 Zuschauern hatte England zuvor das WM-Viertelfinale gegen Argentinien verloren, und Diego Maradona hatte als Zehner nicht nur per »Hand Gottes« das Führungstor erzielt, sondern zudem auch noch den schönsten Sololauf der Fußballgeschichte vollführt, ein Dribbling über 68 Meter zum 2:0, das später nur noch als »Tor des Jahrhunderts« bezeichnet werden sollte.

2022 ließ Hodge das Trikot entgegen früheren Beteuerungen versteigern, die Auktion erbrachte umgerechnet 8,5 Millionen Euro. Kein anderes Sporttrikot erzielte jemals einen derart astronomischen Preis. Steve Hodge freute es, während es seinen ehemaligen Mitspieler Terry Fenwick ein wenig ärgerte. Denn nach jenem berühmten Spiel 1986 hatte Maradona eigentlich ihm den Trikottausch [4]angeboten, doch Fenwick hatte Maradona nach dem 1:2-Endstand verbittert den Rücken zugedreht: »Ich war am Boden zerstört, so wütend und demoralisiert. Wir waren wegen eines Handspiels draußen!«, verriet er der Boulevardzeitung »The Sun«.

Im Nachhinein hätte er natürlich gern das Shirt gehabt, erklärte Fenwick später. Aber letzten Endes seien ihm sein Land und der Fußball wichtiger gewesen als die Trophäe.

Wie man es nicht macht

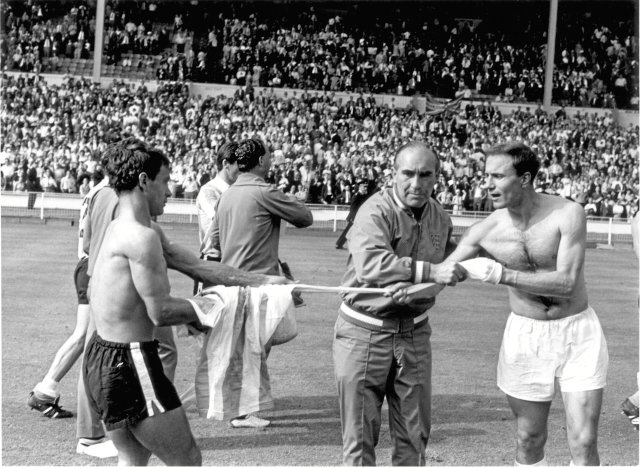

Die Rivalität von Argentinien und England hat Tradition: Bei der WM 1966 in England ging Englands Trainer Alf Ramsey wütend dazwischen, als sein Spieler George Cohen nach dem 1:0-Sieg über Argentinien mit einem Kontrahenten das Trikot tauschen wollte: Die Südamerikaner hatten zuvor in dem Viertelfinalmatch nach Ramseys Meinung so »vicious« (boshaft) agiert, dass er sie auf der späteren Pressekonferenz als »Tiere« beschimpfen sollte. Tatsächlich waren die Gauchos keine Unschuldslämmer: Unter anderem hatte sich Argentiniens Spielführer Antonio Rattín nach einer Roten Karte sieben Minuten lang geweigert, den Platz zu verlassen. Polizisten hatten ihn schließlich vom Rasen geleitet.

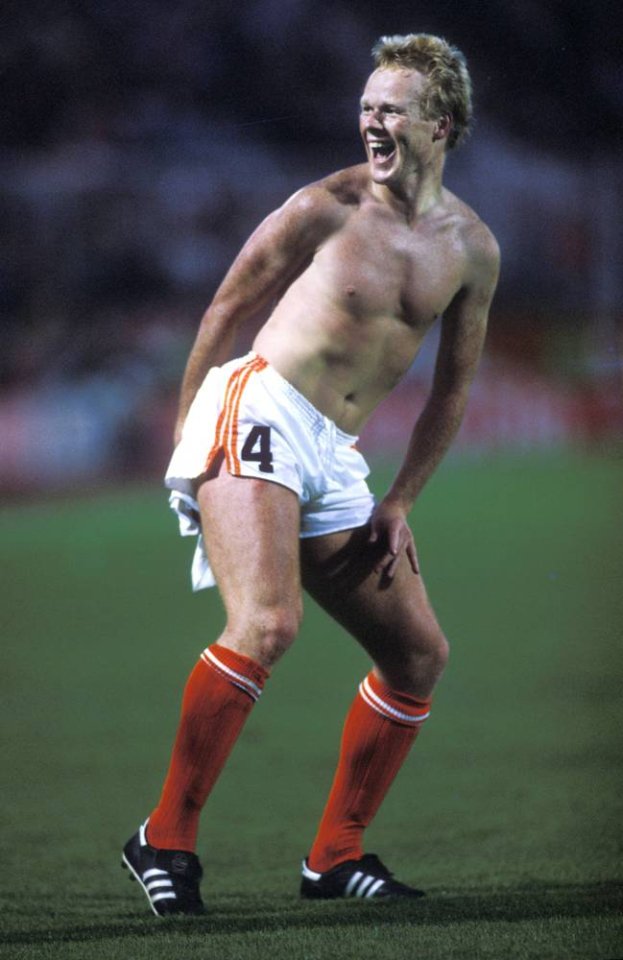

Doch das Bild von Ramsey, der mit George Cohen am Trikot zerrt, ist in England noch immer berühmt und ebenso unvergessen wie in der Bundesrepublik der Anblick des Niederländers Ronald Koeman nach dem gewonnenen EM-Halbfinale 1988. Beim Siegesjubel im Hamburger Volksparkstadion nutzte der Oranje-Verteidiger das soeben erhaltene Oberteil seines westdeutschen Gegenspielers Olaf Thon, um sich in einer Geste des Übermuts symbolisch den Hintern damit abzuwischen. Die Rivalität zwischen beiden Mannschaften war immens – und Koemans Unsportlichkeit natürlich ein Skandal.

Seither muss sich Koeman immer wieder für seinen Ausrutscher rechtfertigen, so auch diesen Sommer, als er bei der EM 2024 als Bondscoach mit den Holländern nach Hamburg zurückkehrte. Die Szene von 1988 ist Thema, wann immer er in Deutschland auftaucht. Koeman bereut seinen Trikottausch-Fauxpas: »Ich bedauere, was ich nach dem Spiel tat«, erklärte er in einem Interview. »Es war eine impulsive Reaktion, eine dumme Aktion, die mich mein Leben lang begleiten wird.«

Links:

- https://www.instagram.com/espnfc/p/B96_m_vjH8Z/

- https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10160165787019293&id=65951004292&set=a.330612699292

- https://www.spiegel.de/panorama/fussball-wm-74-ddr-kicker-bezahlten-ihre-trikots-a-28530.html

- https://www.thesun.co.uk/sport/football/18776254/diego-maradona-shirt-hand-of-god/