- Wissen

- Biopolitik und Organtransplantation

Wenn das Extreme normal wird

Biopolitik ist die politische Gestaltung der Frage, welches menschliche Leben vom Staat geschützt und welchem der Schutz entzogen wird. Das zeigt die Transplantationsmedizin, aber auch die Pandemie – ein kritischer Blick auf die jüngere Geschichte

Das Jahr 2021 war in Deutschland nicht nur das zweite der Corona-Pandemie, sondern auch das 50. Jahr seit der Einführung des Organspendeausweises. 2020, kurz vor Beginn der Pandemie, hatte der Deutsche Bundestag noch beschlossen, dass künftig alle Erwachsenen in Deutschland beim Hausarzt oder bei der Beantragung von Ausweisen regelmäßig mit der Frage konfrontiert werden sollen, ob sie zur Organspende bereit sind. Das Parlament hatte auch eine weitergehende Regelung diskutiert, nach der künftig allen Sterbenden, die zu Lebzeiten nicht widersprochen haben, Organe entnommen werden könnten. Diese Regelung, die der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorschlug, wurde vom Bundestag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Sie gilt aber schon länger in Österreich und inzwischen auch in der Schweiz. Dort beschlossen im Sommer beziehungsweise Herbst 2021 die beiden Kammern des Parlaments ohne große Diskussion die sogenannte »Widerspruchslösung«.

Allen, die sich nicht zu Lebzeiten explizit dagegen verwehren, können also künftig auch in der Schweiz als Sterbende die Organe entnommen werden. Grund für diese Regelungen ist, dass zwar in Umfragen die meisten Menschen angeben, der Organspende beziehungsweise Organtransplantation positiv gegenüber zu stehen. Die wenigsten allerdings gehen dann aus eigenem Antrieb den Schritt, einen Organspendeausweis auszufüllen. Daran haben auch 50 Jahre Transplantationsmedizin nichts geändert. Es gibt daher eine deutliche Diskrepanz zwischen dem »Bedarf« an transplantationsfähigen Organen und dem »Angebot«. Auf diesen Aspekt konzentrieren sich die meisten Debatten zu dem Thema. Informations- und Werbekampagnen werden initiiert, um die Bereitschaft zur Organentnahme zu steigern. Doch eine kritische Diskussion muss den Blick auf die impliziten Vorannahmen richten.

Gesetzliche Regelung

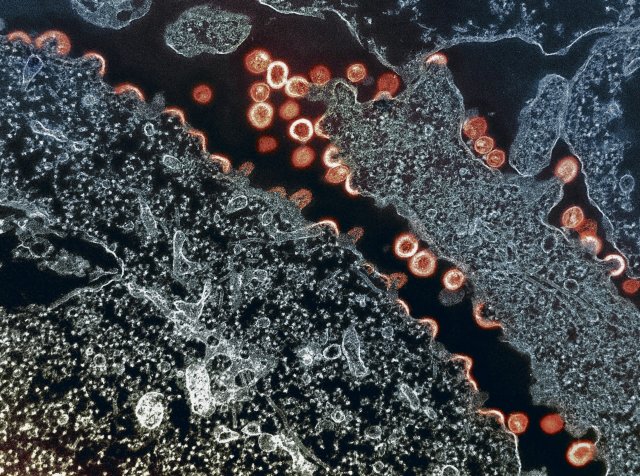

Dass in Deutschland im Gegensatz zu Österreich und der Schweiz für die nächste Zeit noch eine echte »Entscheidungslösung« bestehen bleibt, verbirgt aber, dass auch hier schon eine markante Verschiebung des Umgangs mit sterbenden Personen erfolgt ist. Die Organentnahme wird nämlich in der Regel durchgeführt, während die Sterbenden noch deutliche Zeichen des Lebens aufweisen. Sie atmen mit apparativer Unterstützung, ihr Herz schlägt, kleinere Wunden heilen, sie bewegen sich womöglich während der Organentnahme. Nur ihr Gehirn kann nicht mehr arbeiten, sie gelten daher als »hirntot«. Wenn sie jung sind und der so diagnostizierte Zustand andauert, können sie auch noch wachsen und pubertäre Veränderungen durchlaufen.

Dass Tote auf Verletzungen reagieren und gar pubertieren können, scheint ein Widerspruch. Aber Politik und Gesetzgebung praktisch aller Länder wollen ihn nicht erkennen. So heißt es im deutschen Transplantationsgesetz: »Die Entnahme von Organen oder Geweben ist (…) nur zulässig, wenn 1. der Organ- oder Gewebespender in die Entnahme eingewilligt hatte, 2. der Tod des Organ- oder Gewebespenders nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist«. Diesen »Stand der Erkenntnis« hält die deutsche Bundesärztekammer in ihrer Wegleitung zur Organtransplantation mit den Worten fest: »Mit dem Hirntod ist naturwissenschaftlich-medizinisch der Tod des Menschen festgestellt.« Wer es merkwürdig findet, dass Menschen, die allem Augenschein nach lebendig sind, schon tot sein sollen, wird routinemäßig auf den höheren Rang wissenschaftlicher Einsicht verwiesen. Vor dieser haben die Anschauung der Laien und ihre angeblich rein emotionalen Widerstände zu schweigen. Hört auf die Vernunft, lautet der Appell, nicht auf euren Bauch. Eine Entscheidung, dass Organe erst entnommen werden können, wenn auch der Atem- und Herzstillstand eingesetzt haben und der Körper anfängt, zu erkalten, ist daher auch in Deutschland nicht vorgesehen.

Vom Tod zum »Hirntod«

Vernunft und Wissenschaft, an die man dabei appelliert, setzen im Fall der Organentnahme allerdings Zweckdienlichkeit an die oberste Stelle: Es ist leichter zu rechtfertigen, Toten Organe zu entnehmen als Lebenden, und seien sie an der Schwelle des Todes. Darum erklärt man Lebendige, die für diese Zwecke zu gebrauchen sind, zu Toten. Die Geschichte des »Hirntods« lässt daran keinen Zweifel. Das Konzept ist nicht zufällig nur wenig älter als der Organspendeausweis. Es entstand gegen Ende der 1960er Jahre, als zwei medizinisch-technische Entwicklungen zusammenkamen: Erstens ermöglichte es die Intensivmedizin, schwer Hirnverletzte, deren Spontanatmung ausgefallen war, über längere Zeit zu stabilisieren. Zweitens standen operative Techniken und medikamentöse Therapien bereit, um auch zentrale, lebenswichtige Organe zu transplantieren. Das zentrale Ereignis war die erste Herztransplantation, durchgeführt 1967 von Christiaan Barnard in Südafrika. Ihr folgten bald weitere in den fortgeschrittenen Industrieländern. Nun muss das Herz für die Transplantation aus einem Körper mit aktivem Blutkreislauf entnommen werden - einem Körper also, der nach herkömmlicher Vorstellung noch lebt. In Japan kam es auch deswegen nach der ersten Herztransplantation, die der Arzt J. Wada 1968 in Sapporo durchführte, zu einem Mordprozess. Das löste ein Suche nach Wegen aus, Transplantationsmediziner von dem Vorwurf zu befreien, sie töteten Menschen, um anderen das Leben zu retten.

Neue Definition des Todes

Die damals noch junge Erfahrung auf den Intensivstationen schien einen Weg aus dem Dilemma zu eröffnen. Man stellte fest, dass Hirnverletzte im tiefen Koma sich nicht mehr spontan bewegten und auch nicht auf Umweltreize reagierten. Sie scheinen, mit einem englischen Ausdruck, »dead to the world«. Ein von der Harvard-Universität eingesetztes Komitee definierte entsprechend vier Kriterien für die Interpretation und Diagnose dieses Zustands: Erstens keine Rezeptivität und Reaktivität, zweitens keine spontanen Bewegungen und Atmung, drittens keine Reflexe sowie viertens zur Bestätigung der fehlenden Hirnaktivität ein flaches Elektroenzephalogramm (EEG). Zusammen genommen sollten diese Kriterien beweisen, dass keine Gehirntätigkeit mehr vorliege und das Gehirn sich auch nicht mehr erholen könne. Das Komitee meinte daher, man könne in diesen Fällen vom Eintreten des »Hirntods« sprechen - auch wenn womöglich noch kein Zerfall des Organs eingesetzt hätte.

Und noch mehr: Es zeige sich an den fraglichen Fällen die Notwendigkeit der Gehirntätigkeit für das menschliche Leben insgesamt. Der irreversible Funktionsausfall des Gehirns bedeute nicht nur das Ende der Erlebnis-, Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit, sondern das Ende des Lebens. Das Vorliegen dieser Kriterien rechtfertigte nach Meinung des Komitees daher, den Tod festzustellen. Das würde es ermöglichen, die kostenintensiven Maßnahmen zur Lebenserhaltung ohne weitere Abwägungen zu beenden und auch lebenswichtige Organe der Betroffenen zur Transplantation zu entnehmen. Das Komitee deklarierte ganz offen, dass seine Überlegungen utilitaristisch motiviert waren: Es ging darum, von der Gemeinschaft überflüssige Kosten abzuwenden und durch die Transplantationen anderes Leben zu retten. Die damit vorgeschlagene Gleichsetzung vom permanenten Funktionsausfall des Gehirns mit »Hirntod« sowie vom »Hirntod« mit dem Tod des Menschen machte schnell Schule.

Das Harvard-Komitee nahm zudem rhetorisch eine entscheidende Weichenstellung vor. Es erklärte nämlich ältere Todesvorstellungen beziehungsweise mit diesen verbundene diagnostische Kriterien für »obsolet«. Seither wird in den Diskussionen zur Organtransplantation regelmäßig wissenschaftliche Rationalität mit Akzeptanz des Hirntodkonzepts gleichgesetzt. Der Widerspruch dagegen, dass Menschen, die noch Lebenszeichen wie Atmung, Blutkreislauf oder Wundheilung aufweisen, für tot erklärt werden, ist damit als »bloß emotional« abgewertet.

Leugnung widersprüchlicher Evidenzen

Die medizinische Erfahrung der Jahre nach 1968 förderte jedoch irritierende Evidenzen zutage. Es zeigte sich, dass als »hirntot« Diagnostizierte sich spontan bewegten und bei Operationen zur Organentnahme auf das Ansetzen des Skalpells reagierten. Spektakulär waren Fälle wie jener des »Erlanger Babys«: 1992 stabilisierten Ärzte am Erlanger Universitätsklinikum den Zustand einer für »hirntot« erklärten Schwangeren über mehrere Wochen. Das Ziel war, den Fötus in ihrem Bauch zur Lebensfähigkeit heranwachsen zu lassen. Der ehrgeizige Versuch scheiterte letztlich, aber er zeigte, dass der Körper von »hirntoten« Schwangeren bei entsprechender intensivmedizinischer Unterstützung noch in der Lage ist, die Leibesfrucht zu versorgen und weiter heranwachsen zu lassen.

Derartige Vorkommnisse widersprachen offensichtlich den Gründen, die das Harvard-Komitee für die Gleichsetzung von irreversiblem, tiefen Koma und Tod vorgebracht hatte. Nach der traditionellen Vorstellung von wissenschaftlicher Empirie hätte dies dazu führen müssen, das Konzept zu verwerfen. Aber nichts dergleichen geschah. Stattdessen wurden die fraglichen Erscheinungen für irrelevant erklärt. Ursprünglich hatte es geheißen, der Funktionsausfall des Gehirns bedeute den Tod, weil ohne die Gehirnfunktionen keine Lebenszeichen wie Reaktion auf die Umwelt, Spontanbewegung und dergleichen möglich wären. Nun sagte man, dies wären keine Lebenszeichen, weil sie ohne Beteiligung des Gehirns erfolgten - ein klares Zirkelargument. Der nie korrigierte Rückgriff auf diesen Fehlschluss zeigt: Der »Hirntod« ist kein wissenschaftliches diagnostisches Kriterium für das, was man bisher unter Tod verstand. Er ist eine neue Definition des Todes.

Was heißt dann »Leben«?

Diese Neudefinition des Todes wirkt auch auf das Verständnis zurück, was menschliches Leben ist. Mit dem Hirntodkonzept wurde das funktionierende Gehirn zu seinem wesentlichen Kriterium erklärt. Der restliche Körper, auch wo er Zeichen integrierter organischer Tätigkeit aufweist, zählt nicht mehr. Die von Lebensgewohnheiten, Status, Beruf, emotionalen Erfahrungen, sozialem Umgang und ähnlichem geprägte Ausbildung seiner Struktur gilt als irrelevant. Sein Charakter als lebendiger Ausdruck und Bild der Person wird ignoriert. Es ist nicht unbedingt abzulehnen, dass sich die Wissenschaft neue Begriffe von Leben und Tod macht und diese in die Gesellschaft trägt. Wissenschaftliche Redlichkeit gebietet es aber, dass derartige Innovationen begründet und nicht verschleiert werden. Das letztere tut jedoch die Behauptung, es gehe nur um ein diagnostisches Kriterium. Sie wird aufgestellt, weil das Hirntodkonzept einer gründlichen Prüfung nicht standhält. Es widerspricht nicht nur herkömmlichen Vorstellungen von Leben und Tod. Es widerspricht auch allem, was etwa in der Philosophie des 20. Jahrhunderts zur Funktion des menschlichen Körpers als Medium des Ausdrucks und Repräsentant der Person erarbeitet wurde.

Die Rede vom »wissenschaftlichen Kriterium« ist daher ein Sophismus, eine Täuschung. Dass Politik und Gesetzgebung diese Wendung mitmachen, zeigt, wie sehr sie sich auf einen rein pragmatischen Umgang mit existenziellen Fragen eingelassen haben. Leitend ist der Gedanke der Nützlichkeit, die Wahrheit ist bestenfalls zweitrangig. Wo der lebendige menschliche Körper nicht mehr etwas leistet, und sei als Ort der Erfüllung von Wünschen oder Bedürfnissen, die einer mit ihm verbundenen Person angerechnet werden, soll er zumindest als »Ersatzteillager« verwertet werden können. Das formulieren die Regelungen in Österreich und der Schweiz als allgemeinen Anspruch und deklarieren es damit zum Ausdruck öffentlicher Vernunft. Als postliberale Staaten erlauben sie noch den Widerspruch, der damit aber zur unerwünschten Ausnahme deklariert ist. Die deutsche Regelung ist vorsichtiger, geht aber letztlich in die gleiche Richtung: Wir sollen verstehen, dass Organtransplantationen gut sind und der Mangel an Organen ein Problem, zu dessen Lösung wir bitte beitragen mögen. Das Hirntodkonzept ermöglicht diese Ausweitung der Ansprüche der Gesellschaft auf Organe im noch lebenden Körper, indem es suggeriert, diese Körper seien schon tot.

Um den Preis der Wahrheit

Die Wissenschaft, die diesem Sophismus ihren Namen leiht, beteiligt sich damit an einer Biopolitik, die auf maximale Verwertung des menschlichen Lebens ausgerichtet ist. Der Begriff »Biopolitik« wurde ursprünglich von dem französischen Philosophen und Wissenschaftshistoriker Michel Foucault ins Spiel gebracht, um die eigentümliche Verbindung von Lebenswissenschaft und Politik in modernen Staaten zu bezeichnen: Biopolitik macht die natürlichen Prozesse am menschlichen Leben zum Gegenstand politischen Handelns - von Nahrungsmittelgesetzen bis zur Geburtenpolitik und Eugenik. Sie geht mit dem Versprechen einher, dass der Staat das Leben der Bevölkerung schützt. Sie werden abgestützt durch die Kooperation von Politik und Naturwissenschaft. Die Kombination von staatlicher Fürsorge und wissenschaftlicher Fundierung legitimiert die Ausweitung der Macht des Staates bis auf elementare Lebensvorgänge. Die Frage ist, wer in diesem Diskurs welche Möglichkeiten hat, seine Interessen vorzubringen und durchzusetzen. Diese Frage zu stellen, gehört zum kritischen Kern des Begriffs Biopolitik.

Die Festlegung auf das Hirntodkonzept im Transplantationsgesetz, erst recht im Verein mit der Einführung der Organentnahme aus hirntoten Körpern als Regelfall, erfüllt eine enge Definition von Biopolitik: Es geht um eine politische Festlegung, welche menschlichen Körper als lebendige Menschen zählen dürfen, unter welchen Bedingungen lebendige oder lebensfähige Organe aus Menschen entnommen werden dürfen, um anderen Menschen das Weiterleben zu ermöglichen, kurz: »was leben soll und was sterben kann« (oder muss). Schon in einem neutralen, deskriptiven Sinn handelt es sich also um Biopolitik. Aber nicht nur das: Die besagte politische Festlegung wird im Namen der Wissenschaft getroffen. Die Berufung auf die Wissenschaft markiert die Gegenposition als irrational. Sie dient dazu, die inhaltliche Auseinandersetzung zu beenden. Sie ist aber irreführend, außer Wissenschaft ist nur der Name für bestimmte Forschungsinstitutionen und ihre Tätigkeiten, egal was diese tun.

Die Täuschung ermöglicht eine rhetorische Minimierung des Eingriffs es geht ja nicht mehr um Lebende, sondern um Tote. Hinzu kommt die Berufung auf eine angeblich zu fordernde »Solidarität« mit leidenden Dritten, der Vorwurf, wer sich weigere, sei egoistisch und dies noch dazu aus irrationalen Gründen.

Biopolitische Dimension der Pandemie

Der Zürcher Historiker Philipp Sarasin, der in seiner eigenen Forschung stark auf Foucault aufbaut, hat anlässlich der Covid-Pandemie vergangenes Jahr in einem Beitrag für das Online-Magazin »Geschichte der Gegenwart« vor der unbedachten Verwendung des Begriffs gewarnt: Biopolitik stehe nicht in jedem Fall für eine Dystopie totaler staatlicher Kontrolle bis ins innerste der individuellen Lebensvorgänge. Trotz der gewachsenen Eingriffsmöglichkeiten und -kompetenzen moderner Staaten zeige die Pandemie - so jedenfalls Sarasin im März 2020, am Beginn des ersten Lockdowns in Deutschland und in der Schweiz - in vielen Ländern keineswegs das Bild einer umfassenden staatlichen Regelung und Kontrolle, sondern mehr eines der Hilflosigkeit. Sarasins Hinweise sind bedenkenswert.

Doch der Fall des Hirntods hat eine Entwicklung vorgezeichnet, die sich durchaus auch im politischen Diskurs zur Pandemie wiederfindet. Auch hier geht es um die Frage »was leben soll und was sterben kann« - und nicht etwa um den bestmöglichen Schutz aller gefährdeten Gruppen. Auch hier wurden im Namen der Wissenschaft Maßnahmen der Diskussion entzogen, die einzelne Teile der Bevölkerung gerade nicht schützen, sondern gefährden: Die Lockdowns etwa jene, deren Lohnarbeit »systemrelevant«, aber schlecht bezahlt ist. Sie mussten einerseits durchweg zur Arbeit vor Ort erscheinen und wurden andererseits außerhalb der Arbeitszeit in beengten Wohnverhältnissen zusammengedrängt. Man setzte sie so einem höheren Ansteckungsrisiko aus, bei gleichzeitig größerer Gefahr schwerer Krankheitsverläufe. Noch mehr galt dies für Wohnungslose und Menschen ohne Papiere, denen zudem der Erwerb des Lebensnotwendigen erschwert wurde. Dabei waren diese schädlichen Effekte schon im Frühjahr 2020 bekannt. Ähnliche paradoxe Auswirkungen hat die Zertifikatspflicht, da Geimpfte ansteckend sein können, aber so behandelt werden, als wären sie es nicht. Die Corona-Politik im deutschsprachigen Raum schützt also Leben und Gemütsruhe der »professional-managerial class«, jener Schicht, die aus komfortableren Wohnverhältnissen zu Hause arbeiten kann. Sie schützt nicht die Schwachen in der Gesellschaft.

Abschied von der Kritik der Biopolitik?

Jürgen Habermas hat im Herbst 2021 im Rahmen eines Beitrags für die »Blätter für Deutsche und Internationale Politik« in einer geradezu infam vagen Formulierung unterstellt, man müsse »Corona-Leugner« sein, um Maßnahmen wie den Lockdown oder die Verwendung des Corona-Zertifikats als Zugangsbedingung zum gesellschaftlichen Leben als »Auswuchs einer Biopolitik zu verurteilen«. Dies ist ein starkes Stück, kommend vom Erfinder des herrschaftsfreien Diskurses und des Begriffs der kommunikativen Vernunft. Damit diffamiert Habermas nicht nur kritische Rückfragen zu den fraglichen Maßnahmen und ihren politischen Hintergründen. Er verurteilt auch noch das analytische Instrument, mit dem sich das Zusammenspiel von Politik, Wissenschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt der Machtverhältnisse und Diskursformationen analysieren lässt. Bei einer Pandemie wie bei der Transplantationsmedizin ist die Frage, »wer leben soll und wer sterben kann« politisches Thema. Dann fragt sich, wer mitreden und mitbestimmen kann, wie Wissenschaft und Politik zusammen agieren, und wie Nutzen und Schaden in der Gesellschaft verteilt werden. Diese Fragen müssen ausgeleuchtet werden, anstatt in wohlfeiler Abstraktion darüber hinweg zu »habermasieren«.

Raji C. Steineck ist Philosoph und Philologe. Er lehrt Japanologie an der Universität Zürich und forscht über symbolische Formen, die Geschichte der Zeitauffassungen und die kritische Theorie von Kultur, Natur und Kapital. Eine kürzere Version dieses Beitrags ist im Herbst 2021 im Online-Magazin »Geschichte der Gegenwart« erschienen.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.