- Kultur

- Postfaschismus

Wenn der Tresen untergeht

Ein Buch über das Ende einer nordfriesischen Seefahrerkneipe stellt Fragen an die deutsche Gewaltgeschichte: »Ein Lied vom Leben« von Kai Ehlers

Diese Geschichte vom »Tod einer Hafenkneipe« wird vom Ende her erzählt – in der ungewöhnlichen Form eines Fotoromans. Claus-Otto Menden wurde mit der Bewirtschaftung einer traditionsreichen, seit fünf Generationen bestehenden Hafenkneipe in Wyk auf der Nordseeinsel Föhr beerbt. Eines Weihnachtsabends bleibt die Kneipe verschlossen, der Wirt unauffindbar. Die Spürhunde nehmen seine Fährte bis zum Steg auf. Er ist »ins Wasser gegangen«, hat sich ertränkt in der eiskalten Nordsee. Es folgen 13 Kapitel, die Titel führen wie »Bei Tante Herta«, »Arbeit Ambition Alkohol Amerika« und »Hundeleben«, mit über 200 Abbildungen. Der Text besteht zum Großteil aus anonymisierten Gesprächen, die der Autor Kai Ehlers über zehn Jahre hinweg mit über 40 Personen geführt hat.

Was ist passiert? Der Blick der Fotokamera begibt sich auf Spurensuche, dringt voyeuristisch in die Wohnung des Toten ein, die längst leergeräumt ist. Dann wird die Kamera fündig – in der angrenzenden Schankwirtschaft. Hier wird zwar kein Flensburger Pilsener mehr gezapft, aber das Interieur ist noch da, Souvenirs aus fünf Generationen Seefahrerleben. Die Kneipe heißt »Glaube Liebe Hoffnung«, wird aber von allen »Bei Tante Herta« genannt. Die ehemaligen Gäste erzählen, wie es damals war, während die Kamera die Kuriositäten ablichtet, mir der die Räume bis an die Decke gefüllt sind.

Es ist, als hätte der Autor die Kneipe für eine letzte Schicht noch einmal geöffnet und dem Stammpublikum am Tresen während einer langen Nacht mit unzähligen »Köm«, dem beliebten Aquavit, im Zigarettenqualm zugehört. Bruchstückhaft und nie linear erzählen die anonymisierten Stimmen von der Geschichte dieses sonderbaren Ortes, der mit seinem Wirt unterging.

Allerhand erfahren wir über die Blütezeit der Seefahrerkneipe, die ungefähr in die 1960er Jahre fällt, die auch der wirtschaftliche Höhepunkt der Handelsschifffahrt und lokalen Fischerei waren. In dieser Zeit begründet »Bei Tante Herta« ihren Ruf. Die Anekdoten von der alleinerziehenden Mutter Herta Menden (der Mann hat sie mit einer jüngeren Frau Richtung Festland verlassen), die mit ihrer Schwester den Laden schmeißt, ergeben das Bild eines weiblichen Tresenregimes, das die Hafenkneipe über Jahrzehnte hinweg erfolgreich führt, bevor sie mit der Übernahme durch Sohn Claus-Otto ihrem Ende entgegensteuert.

Das Kneipenpublikum bestand sowohl aus Einheimischen als auch aus Fremden und Touristen, und aus einfachen Seeleuten, die keins von beidem sind. Neben der obligatorischen Seemannsromantik bleibt auch die Romantisierung des großen sozialen Gleichmachers Kneipe nicht aus, in der sich Proletarier in Latzhose und Bankdirektor in Schlips den Tresen teilen. Dabei werden die beiden Schwestern als ebenso streng und abgebrüht wie einfühlsam und fürsorglich dargestellt.

Besonders Tante Herta wird in den Erinnerungen zur Übermutter verklärt: »Sie konnte zuhören und hier und da einen Rat geben, ein bisschen trösten, und dann konnte man sich wenigstens seine Sorgen mal von der Seele reden (…) Manchmal hat sie einen auch in den Arm genommen.« Tante Herta war Autoritätsperson und konnte, wenn es sein musste, auch anders. Als sich einige Gäste ein Saufspiel ausdenken, bei dem die Würfel entscheiden, wann man exen muss und wann pinkeln gehen darf, steht ein Mitspieler regelwidrig auf. »Da kam Tante Herta, den nassen Feudel in der Hand, ohrfeigte den langen Blonden zweimal, links, klatsch, rechts, klatsch, mit dem Feudel und befahl: ›Hinsetzen!‹ So hatte Tante Herta ihren Laden im Griff.« Ihr durch jahrzehntelange Nachtschichten an der Theke erarbeiteter Status ermöglicht es, dass sie nach ihrem Tod mit einer Seebestattung geehrt wird, was »eigentlich nur Seefahrern und Kapitänen erlaubt« war.

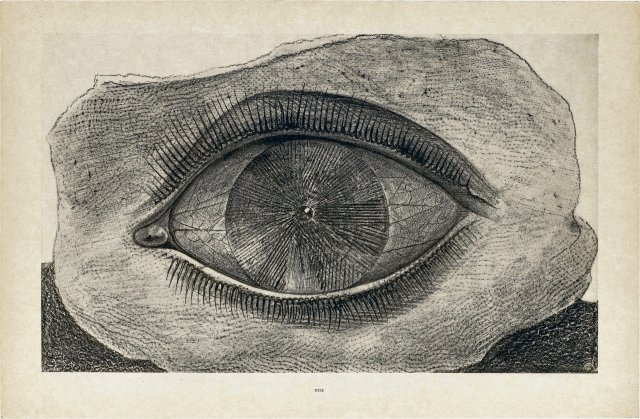

»Die oft bestaunte maritime Dekoration wurde in Jahrzehnten von einheimischen Seefahrern zusammengetragen«, so warb die Kneipe einst selbst. Die Abbildungen der Gegenstände im Buch machen jedoch bald klar, dass es sich nicht um schlichte Seefahrermitbringsel handelt, wenn neben Matrosenmützen und Schiffsglocken Dinge auftauchen wie ein kunstvoll verzierter Walrosszahn aus dem 19. Jahrhundert, ein ausgestopftes Krokodil, ein Dolch mit Hakenkreuz, ein Schrumpfkopf und anderes mehr, die sich für den Begriff »Dekoration« nicht eignen. Es sind Gegenstände darunter, deren historischer Kontext der deutsche Kolonialismus und Nationalsozialismus ist. An einer Stelle des Buches werden sie passend als »stumme Zeugen« betitelt. Wovon würden sie erzählen, wenn sie sprechen könnten?

Um die Abbildungen herum finden sich, wie es sich für einen Fotoroman gehört, Textkästen, gefüllt mit den Stimmen der Kneipengäste und gelegentlichen Beobachtungen des Erzählers. Kommentieren die Texte die Bilder oder kommentieren die Bilder den Text? Diese Frage stellt das Buch mit der eher unpopulären Form des Fotoromans und lässt sie bewusst unbeantwortet.

Dafür eignet sich die dokumentarisch-künstlerische Erzählweise besonders, die Autor und Regisseur Kai Ehlers bereits in seinen Filmen eindrücklich angewandt hat. So erzählt er in »Freistaat Mittelpunkt« (2019) die reale Geschichte des NS-Eugenik-Opfers Ernst Otto Karl Grassmé, der von den Nationalsozialisten interniert und zwangssterilisiert und dem nach 1945 die Entschädigung verweigert wurde. Der Film verschränkt den Ton der eingelesenen Briefe Grassmés an bundesrepublikanische Behörden mit Filmaufnahmen aus der Moorlandschaft, in die er sich in der Nachkriegszeit zurückgezogen hatte. Im Film wie im Buch zwingt sich die Haltung des Autors nicht im Erzählerkommentar auf, sie lässt sich aus der Komposition dokumentarischer Bilder und Stimmen von Zeitzeugen ablesen. Die historische und politische Situiertheit der Bilder und Texte aber bleibt bestehen.

Die sonderbaren Gegenstände an den Wänden der Kneipe werden einzeln vor die Kamera geholt und abgelichtet. Dennoch werden sie dem Lesepublikum nicht vollständig preisgegeben: Die Farben der Fotografien – in stetig wechselnden Formaten und Skalierungen – werden umgekehrt, wir sehen nur die Negative der Abbildungen. Der Kamerablick ist hier nicht mehr voyeuristisch, er scheint die Objekte schützen zu wollen vor exotistischen Blicken. Die Provenienz, die Frage nach Herkunft und Besitzerhistorie, spielte in der Kneipe keine Rolle: »Wo die Sachen herkommen, das weiß heute kein Mensch mehr. Da wollten wir nichts von wissen.« Es lässt sich nicht überprüfen, wenn jemand über eine asiatisch anmutende Holzmaske sagt: »Das habe ich auf einem Markt gekauft. In Jakarta, Indonesien.«

Beeindruckend ist, wie es Ehlers gelingt, Fragen über die Ethik der Ausstellung von Artefakten beispielsweise kolonialgeschichtlichen Ursprungs zu stellen ohne dabei die Anekdoten seiner Gesprächspartner moralisierend zu überschreiben. Seine Vorgehensweise ebnet die unterschiedlichen Positionen, Stimmen und Zeitebenen nicht ein. Er transkribiert die Interviews authentisch im norddeutschen Dialekt.

Aber er meldet sich auch an sorgsam gewählten Stellen zu Wort, damit wir nicht über seine Autorschaft hinweggetäuscht werden. Um ein Beispiel zu nennen: Einmal geht der Erzählerkommentar näher auf die Biografie des Wyker Ehrenbürgers und Wehrmachtsbefehlshabers in den Niederlanden, Friedrich Christiansen, ein. Wir erfahren von Christiansens Verantwortung für die Deportation niederländischer Partisanen und Juden sowie von seiner übereifrigen Rehabilitierung durch die Wyker Stadtvertretung nach dem Krieg. Angeblich wegen seiner »Heimatliebe und Heimatverbundenheit« und »seiner positiven menschlichen Züge« wird ihm schon 1951 wieder die Friedrich-Christiansen-Straße gewidmet. Der biografische Exkurs folgt auf eine Anekdote, in der Christiansen auch als Freund der Familie und als Mildtäter erinnert wurde. Es ist ein Hinweis darauf, dass den Geschichten der Zeitzeugen nicht immer zu trauen ist – auch da, wo kein historischer Faktencheck vom Erzähler mitgeliefert wird.

Anstatt uns einen weiteren norddeutschen Regionalkrimi zu bescheren, erzählt »Tod einer Hafenkneipe« von mehr als dem plötzlichen Tod eines Wirtes. Öfters muss man bei der Lektüre an W. G. Sebald und seine Idee einer »Naturgeschichte der Zerstörung« denken. Unser Blick wird auf die vergessenen Hinterlassenschaften einer zerstörerischen Geschichte gelenkt, die über das tragische Einzelschicksal hinausweist. Es ist gut, dass der Autor die Sammlung noch einmal abgelichtet und die Zeitgenossen dazu befragt hat – bevor alles entrümpelt, entsorgt und vergessen wird, als wäre es nur das Mobiliar aus der Wohnung eines Toten.

Kai Ehlers: Ein Lied vom Leben. Tod einer Hafenkneipe. Mit Fotografien von Kai Ehlers und Grischa Schmitz. Textem-Verlag, 300 S., br., 16,90 €.

In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.

Linken, unabhängigen Journalismus stärken!

Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.

Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.