- Kultur

- Buch »Der große Rausch«

Prohibition ist politisch

In dem Buch »Der große Rausch« ist zu erfahren: Kriminalisierung von Drogen folgt vor allem staatlichen Herrschaftszwecken

Der große Rausch» – der Titel des Buches von Helena Barop ist lapidar und verrät wenig über seinen Inhalt. Aufschlüsse liefern der erste und zweite Untertitel: Die «globale Geschichte» der Drogen «vom 19. Jahrhundert bis heute» wird hier erzählt und dabei der Frage nachgegangen, «warum Drogen kriminalisiert werden».

Das Buch ist bereits im Jahr 2023 erschienen, also vor dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes (CanG). Trotzdem erscheint es genau zur rechten Zeit. Denn das Buch räumt mit Mythen rund um die Gefährlichkeit von Drogen beziehungsweise deren Nutzer*innen auf – just in dem Moment, in dem die Selbstverständlichkeit, mit der Drogen kriminalisiert werden, zu bröckeln beginnt, wie es einleitend heißt.

Historische Rekonstruktion

Im letzten Kapitel, das als Epilog fungiert, schlüpft Helena Barop deshalb aus ihrer Rolle als Historikerin und positioniert sich gesellschaftspolitisch. Sie fragt: «Welche Elemente der Drogenpolitik können wir gebrauchen? Und was kann weg?» Um diese Fragen zu beantworten, so wird im Folgenden zu zeigen sein, ist eine historische Rekonstruktion unerlässlich. Denn, wie schon Adorno in «Bemerkungen zu ›The Authoritarian Personality‹» betonte, werden Ressentiments und Vorurteile vor allem dann fortgeschrieben, wenn deren Ursprung nicht Gegenstand von Reflexion wird. So vertritt auch die Historikerin Barop die Auffassung: «Eine Antwort auf die Frage, was Drogen sind und warum sie kriminalisiert wurden, findet sich deshalb nur mit einem Blick in die Geschichte der Drogenpolitik und in die Kontexte, in denen sich diese Politik entwickelte.»

nd.Muckefuck ist unser Newsletter für Berlin am Morgen. Wir gehen wach durch die Stadt, sind vor Ort bei Entscheidungen zu Stadtpolitik – aber immer auch bei den Menschen, die diese betreffen. Muckefuck ist eine Kaffeelänge Berlin – ungefiltert und links. Jetzt anmelden und immer wissen, worum gestritten werden muss.

Doch zurück zum Anfang: Vor dem Buch, das «weitgehend ohne Fußnoten und akademischen Jargon» auskommt, stand eine Doktorarbeit. Helena Barop promovierte zum Thema «Mohnblumenkriege. Die globale Drogenpolitik der USA 1950–1979». Angesichts «nicht enden wollender Nach- und Anfragen» verfasste sie aufbauend auf diese Arbeit das vorliegende Buch, das sich explizit an ein nichtwissenschaftliches Publikum richtet und alle Interessierten (und vor allem auch die, die es interessieren sollte) informieren und aufklären will.

In den ersten neun Kapiteln zeichnet Barop die Entwicklungslinien der US-amerikanischen Drogenpolitik nach, und zwar, wie es Titel von Buch und Doktorarbeit ankündigen, unter Berücksichtigung diverser globaler Verstrickungen. Im zehnten Kapitel erfolgt dann die deutlich kürzere – stellenweise tendenziell verkürzte – Geschichte der Drogenpolitik in Deutschland. Deutlich wird allerdings, dass das deutsche Betäubungsmittelgesetz, das seit rund 50 Jahren existiert, in vielerlei Hinsicht einen Import aus den USA darstellt.

Barops Rekonstruktion der verschiedenen Etappen und wegweisenden Entscheidungen auf dem Weg zur heutigen globalen Drogenprohibition fördert die zugrundeliegenden Interessen und politischen Hintergründe zutage. Das Buch zeigt dadurch vor allem eines: Das heutige Drogenverbot stellt eine Sackgasse dar, die sich aus ideologischer Verbohrtheit und rassistischen Ressentiments speist beziehungsweise sich dieser bedient. Denn Drogen sind wirkmächtig, nicht nur in Bezug auf deren psychoaktive Effekte, vielmehr lässt sich die «Angst vor Drogen (…) zuverlässig in politisches Kapital umwandeln». Wie das genau funktioniert, soll im Folgenden anhand einiger Beispiele aus dem Buch aufgezeigt werden.

Politikum Droge

Während Morphium, Kokain und Heroin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch legal konsumiert und in Apotheken erworben werden konnten, galt das erste US-amerikanische Drogenverbot dem Opium und betraf vor allem eine Gruppe: chinesische Einwander*innen. Ironischerweise findet die vermeintlich chinesische Tradition des Opiumrauchens – dem Klischee nach in sogenannten Opiumhöhlen, ein «mystischer und überwiegend fiktiver Ort», wie Barop schreibt – ihren wirklichen Ursprung im strategischen Handel der europäischen Mächte und insbesondere Großbritanniens. Im 16. Jahrhundert konnten diese mit dem Import von Opium nach China ihr Handelsdefizit ausgleichen.

Im Jahr 1912 mündeten die Bemühungen von Bishop Charles Brent, seines Zeichens Missionar in den Philippinen, den internationalen Opiumhandel einzuschränken, im ersten internationalen Opiumabkommen. Dies stellt die Geburtsstunde der globalen Drogenprohibition dar und wurde auch durch rassistische Ressentiments und Moralpaniken ermöglicht. In den 1950er und 60er Jahren gab es dann eine Moralpanik um die organisierte Kriminalität. Diesbezügliche parlamentarische Anhörungen wurden damals im US-amerikanischen Fernsehen übertragen und führten dazu, dass «vor laufender Kamera die Mafia erfunden wurde». Dabei kann die Frage gestellt werden, ob es so etwas wie eine organisierte Kriminalität ohne vorherige Verbote überhaupt geben würde.

Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle natürlich Richard Nixon. Der ehemalige US-amerikanische Präsident erklärte 1971 die Drogen zum Staatsfeind Nr. 1 und eröffnete einen «War On Drugs» mit globaler Dimension. Der eigentliche «Feind» waren jedoch nie die Drogen, sondern die Personen, die diese konsumierten: Nixons Drogenpolitik wurde «zu einer scharfen Waffe im Ringen um die soziale Kontrolle ungeliebter Minderheiten».

Der ehemalige Nixon-Berater John Ehrlichmann konkretisierte viele Jahre später diese Gruppen in einem Interview unverblümt als «die linken Kriegsgegner und die Schwarzen». Er fuhr fort: «Wir wussten, wir konnten weder verbieten, gegen den Krieg zu sein, noch schwarz zu sein, aber indem wir die Öffentlichkeit dazu brachten, die Hippies mit Marihuana zu assoziieren und die Schwarzen mit Heroin, und indem wir dann beides kriminalisierten, konnten wir diese Communitys unter Druck setzen.»

Hier wird klar: Drogen wurden und werden also nicht vorrangig kriminalisiert, weil sie gefährlich sind. Eine Kriminalisierung bestimmter Substanzen – während andere, etwa Alkohol und Tabak, bis heute legal sind – dient vielmehr immer auch der Kontrolle der «anderen». Die Drogenprohibition war und ist demnach, so Barop, «nicht pharmakologisch motiviert, sondern politisch».

Das elfte Kapitel knüpft an die Geschichte der Drogenkriminalisierung an und verweist auf deren aktuelle schädliche Folgen. Hier ist etwa der Mitte der 70er beginnende Aufbau eines rassistischen Inhaftierungs- und Unterdrückungssystem in den USA zu nennen, das bis heute fortbesteht und dazu führt, dass Schwarze und Personen of Color in den USA deutlich häufiger im Gefängnis sitzen als ihre weißen Landsleute. Der Grund für die Inhaftierung ist nicht selten Drogenkonsum oder -handel.

Aber auch in Deutschland verhindert die Kriminalisierung eine umfassende und ehrliche Aufklärung über einen verantwortungsvollen Drogenkonsum. Dies erschwert es jenen, die unter ihrem eigenen Konsumverhalten leiden, sich Hilfe zu holen, da sie Stigmatisierungen befürchten müssen. Fehlende Substanzkontrollen und Verunreinigungen führen neben unsicheren (weil heimlichen) Konsumpraktiken und Stigmatisierung auch heute noch zu körperlichem Verfall und Leid mancher Konsumierenden. Barop hält fest: «Viel spricht dafür, dass die meisten Drogentoten nicht an Drogen starben und sterben, sondern an der Art, wie unsere Gesellschaft mit Drogen umgeht.»

Aufklärung über Mythen

Helena Barop hatte den Anspruch, ein gut lesbares und leicht verständliches Buch über die geschichtliche Entstehung der Drogenprohibition zu schreiben. Das ist ihr absolut gelungen. Das Buch überzeugt durch das umfangreiche und detaillierte Wissen der Autorin, das sie in beschwingter Sprache und mit einer guten Portion Ironie und Witz vermittelt.

Dabei gelingt es Barop, mit diversen Vorurteilen und Mythen rund um das Thema Drogen aufzuräumen und auf daran anknüpfende Probleme hinzuweisen: Sei es der Mythos von Cannabis als Einstiegsdroge; dieser lässt sich leicht dadurch entkräften, dass nach dieser Logik auch Milch eine Einstiegsdroge sein könne, weil jede*r Heroinkonsumierende auch schon einmal «abhängig» von Milch war. Sei es der Fakt, dass Drogengesetze immer schon ein Instrument der Ausgrenzung waren, unter anderem, weil die Polizei deutlich häufiger migrantisch gelesene Personen auf Drogen kontrolliert als weiße Personen. Oder sei es das aus der NS-Zeit stammende Vorurteil, dass Abhängigkeit eine unheilbare Erbkrankheit ist.

Diese und viele weitere Beispiele beantworten Barops abschließende Frage «Kann das weg?», die sie bezüglich der Kriminalisierung stellt, positiv. Wie Expert*innen betonen: Die Drogenprohibition ist gescheitert und schadet Individuum wie Gesellschaft. Höchste Zeit, das zu ändern und gerechtere, besser funktionierende Wege in der (internationalen) Drogenpolitik einzuschlagen.

Helena Barop: Der große Rausch: Warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Siedler-Verlag, 304 S., geb., 26 €.

Grundlegendes zum Thema: Michelle Alexander: The New Jim Crow. Masseninhaftierung und Rassismus in den USA. Bundeszentrale für politische Bildung 2017, 391 S., 4,50 €.

Das erste US-amerikanische Drogenverbot galt dem Opium und betraf vor allem eine Gruppe: chinesische Einwander*innen.

-

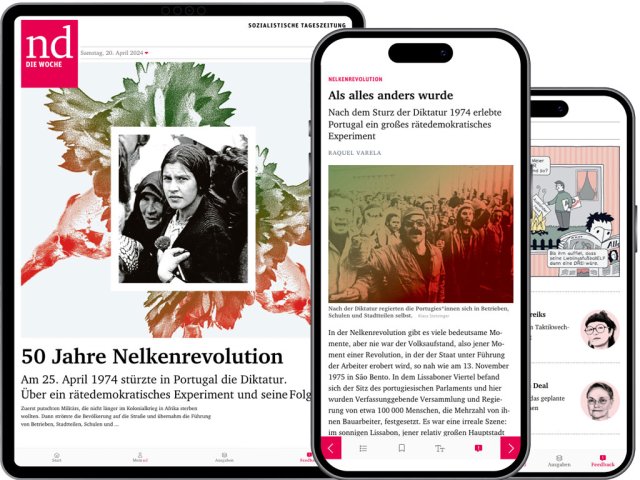

In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.

Das beste Mittel gegen Fake-News und Rechte Propaganda: Journalismus von links!

In einer Zeit, in der soziale Medien und Konzernmedien die Informationslandschaft dominieren, rechte Hassprediger und Fake-News versuchen Parallelrealitäten zu etablieren, wird unabhängiger und kritischer Journalismus immer wichtiger.

Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.

Vielen Dank!