Alles wieder von vorn?

»Die Goldberg-Variationen« von George Tabori am Berliner Ensemble

Der Witz vom maßgeschneiderten Anzug erzählt die Tragödie der Welt. Lange, übermäßig lange braucht der Schneider ihn zu fertigen. Wochen vergehen. Das Kleidungsstück passt vorzüglich, dennoch kann Mr. Jay seinen Unmut, seine Ungeduld nicht zügeln, er macht den Meister darauf aufmerksam, dass Gott schließlich insgesamt nur ganze sieben Tage benötigte, um die Welt zu schaffen. Worauf der Schneider bloß gelassen aufschauen und sagen kann: Ja, nun sehen Sie sich die Welt an – und den Anzug.

Mr. Jay ist Regisseur, die Erschaffung der Welt ist sein Beruf. Mr. Jay ist also Gott. Die Bibel ist das Textbuch. Und das Theater ist nur Theater – im Unterschied zur Welt haben Pannen hier keine Folgen, die Toten stehen auf und gehen in die Kantine. Diese Welt hat Glück, deren Erschaffung immer wieder geprobt werden kann.

»Die Goldberg-Variationen« von George Tabori erzählen biblische Geschichte als Tollhaus des Theaters. Die sieben Tage der Schöpfung, der Auszug der Juden aus Ägypten, die Kreuzigung Jesu – es ist eine Komödie der Irrungen und Wirrungen, die sich immer wieder ins Panorama der verkorksten Menschenwelt aus Hass, Gewalt und Verfolgung steigert. Mr. Jay ist der wirkliche Regisseur, und er ist der unwirkliche Gott, und vor allem ist er tyrannisch, geil, grausam, unflätig, von befehlerischer Arroganz und chaotischer Nervosität. Ein Manager des Flops. Ein Architekt der Schieflagen, dem man zusehen kann, wie er Gnade und Antisemitismus erfindet. Und: Er braucht einen Assistenten, den er ins Feld seiner Vorstellungen, ins Feuer seiner schöpferischen Fehlversuche schicken kann: Goldberg. Der Jude mit Kippa, der die Gebotstafeln schleppen, am Kreuz enden und da oben auf die Frage, ob’s weh tut, antworten wird: »Nur wenn ich lache.«

Am Berliner Ensemble hat Thomas Langhoff Taboris Stück in Szene gesetzt, Dieter Mann ist Jay, Götz Schubert dessen Assistent Goldberg. Die Welt als Bühne, das Theater als Gleichnis für unser Werden, das sich als miese Inszenierung erwies, für die Gott viel zu wenig Proben angesetzt hat, aber »the show must go on«, die Aufführung ist nicht mehr anzuhalten, nur sind die Pannen dieses Theaters nicht zum Lachen, sondern zum Weinen – ganz nebenbei fragt Jay seinen Assistenten Goldberg, was er denn da für eine Nummer am Unterarm trage. Taboris grausiger Witz steigt aus den Gräbern, um sich noch einmal als Menschenliebe zu versuchen; die Unhaltbarkeit der Verhältnisse nimmt sich noch einmal ins gütige Einvernehmen zurück, der blutige Ernst verliert sich noch einmal in die Unschuld des Spiels.

Langhoff hat großen Spaß am Ungebärdigen einer Backstage-Comedy (Bühne: Stefan Hageneier). Er lässt die große Pappwand krachen, die Gottvaters Bild als bärtigen Großvater zeigt. Er lässt die Bühne mit Wasserschlauch leeren. Er lässt Paradies und Flora und Fauna als grellbunte Plüschlandschaft erstehen und ein Schaf auftreten. Er lässt zwischen Bach-Tönen Ton und Licht, wie es sich für Theater im Theater gehört, sämtlich mögliche Pannen durchspielen. Er lässt Taboris »Hells Angels«, die den Juden Goldberg, diesen ewigen Außenseiter und ewigen Schwachen, rhythmisch zusammenschlagen, als junge sehnige Rockmusiker auftreten.

Jörg Thieme, Alexander Ebert und Michael Rothmann sind das Komikertrio der permanenten Nebenrollen, die in Kostüm und Pappnase Judenklischees und Altes Testament parodieren. Rothmann zudem in der Rolle des mittelmäßigen Akteurs, der jede Gelegenheit nutzt für theatralische Posen einer tief beleidigten Künstlerseele.

Marina Senckel ist die schnippisch-stampfige Mieze von Jay, die sich weigert, als nackte Eva aufzutreten, um dann in Improvisationsübungen zum Abbau ihrer Scham höchst schamlos aufzujuchzen.

Carmen-Maja Antoni, Zigarette fest im Mundwinkel angeklebt, gibt die mürrisch dauerbeschäftigte Putzfrau, deren Besen jede Welt nötig hat – in einer zweiten Rolle präsentiert die Antoni Jays rothaarig aufgeziegelte Bühnenbildnerin, die minutiös die Tortur der Kreuzigung beschreibt, in hochgedrehter Entzücktheit geradezu, nur mit einem Handygespräch unterbricht sie sich kurz, worauf sie dann geradewegs von den Handys spricht, an denen der zu Kreuzigende aufgehängt wird.

Keine Angst vor Kalauern also in dieser Inszenierung, die den Weg durch ein BVG-bestreiktes Berlin und das Wandermühen in einem Wüsten-Sandsturm mühelos in einen Zusammenhang zwingt. Eine Aufführung, die wohl jeden Abend einen Tanz auf des Messers Schneide zu vollführen hat. Denn nicht nur, dass Langhoff den Grund seiner eher gesitteten Ästhetik grinsend und kalkuliert keck verlässt – nein, der Witz Taboris, diese Mischung aus grausiger Distanz zum handelnden Menschen und herzrührender Nähe zur leidenden Kreatur, muss auf ein Publikum treffen, das den Nerv für derlei Unverfrorenheiten hat.

Die im Zeitalter der tief gedrückten Hemmschwellen, der Hinrichtungsfotos per Handy, des Totalitarismus der Originalübertragungen aus Blut und Blödheit eigentlich kaum mehr schockieren - seltsamerweise aber führt das Theater alle erledigte Wirkungsgeschichte immer wieder auf die Anfänge des Erlebens zurück. Und so hängt gerade dieses Stück Taboris vom Duo Jay und Goldberg ab, vom Rhythmus aus komödiantischer Verausgabung und melancholischer Innigkeit. Dieter Mann und Götz Schubert – Befund: Bravour.

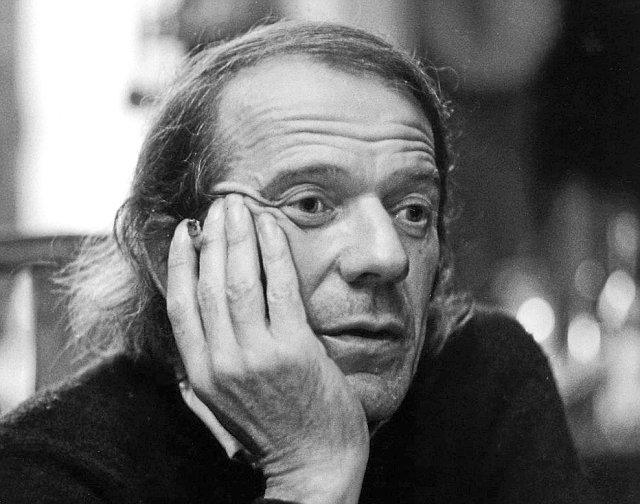

Mann kommt ganz in Schwarz auf die Bühne. Als trüge Peter Stein die Hornbrille Heiner Müllers und versuche sich in der Frisur Kortners. Das ist die souveräne Behäbigkeit des Weltenlenkers, den nichts anficht und den doch alles aus der Bahn wirft. Mann, der in seinem geschliffenen Ernst doch immer auch ein genau zirkelnder Komödiant gewesen ist, stattet seinen Regie-Gott mit einer eisigen, abgeklärten Schöpfungsgewissheit aus. Eine Gewissheit, die jede Idee davon, wie alles zu sein habe, wichtiger nimmt als das, was ist. Noch in den selber inszenierten Katastrophen blitzt die Verachtung gegenüber jenen auf, die der Vorsehung nicht gewachsen waren.

Götz Schuberts Goldberg ist der herantrottelnde Regieassistent, der dem Publikum mit einem Anflug von Freude die Bibel zeigt und mit schüchterner Schadenfreude, heimlich, den großen Jay fotografiert, da der in unglücklicher Pose soeben zu Boden kam. Noch notiert er, eifrig wie Fausts Schüler, was der Meister kurz und knapp und kalt so von sich gibt – mehr und mehr aber gerät dieser eilfertige Helfer und Hierarchie-Hehler in die Rolle des Getriebenen, des Gedemütigten, der geschundenen Versuchsperson.

Schubert spielt, geradezu flatternd, die Halbherzigkeit dieses weichen Menschen – zwischen permanenter Willfährigkeit und plötzlich vehement aufflammender Protestkraft, zwischen Beihilfe und Hilferuf. Und Langhoff setzt zwischen all den rabiaten Spaß seiner Passionskomödie und Schmierentragödie immer wieder tragende Momente von Einkehr und stillem Erschrecken.

Es gibt den Umschwung aus der forcierten Schöpfung in die besänftigende Erschöpfung, und Jay und Goldberg, Herr und Knecht, König und Narr, Gott und Mensch finden sich nebeneinander in fragendem Schweigen, in müde blickendem Zweifel, in schön friedlicher Einsicht in eine Unvollkommenheit, die man nicht aufstören sollte mit hochfliegender Verbesserungsutopie. »Also, noch mal von vorn«, sagt Goldberg. Sagt das Theater. Und weil das Ende wohl immer gleich bleibt, würde das Leben jetzt wohl flüstern: Nein, bitte nicht. Herzlicher Beifall.

Nächste Vorstellung: 24. März

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.