Heizen mit Grubenwasser

Sachsen: Zwickauer Forscher gewinnen Wärme aus stillgelegten Bergbauschächten

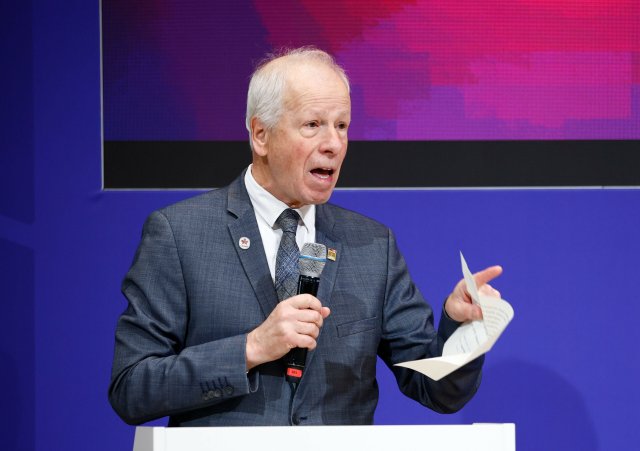

Zwickau. Im einstigen Steinkohlenrevier Zwickau nutzen Wissenschaftler die Hinterlassenschaften des Bergbaus: Zwölf Jahre nach der ersten Projektidee kann die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) Wärme aus Grubenwasser gewinnen. Mit dem 26 Grad warmen Wasser aus einer Tiefe von 628 Metern soll zukünftig ein Institutsgebäude beheizt werden. »Wir betreten mit diesem Projekt Neuland«, sagte Dieter Janosch vom sächsischen Staatsbaubetrieb bei der Übergabe des Technikgebäudes in der vergangenen Woche.

Demnach lässt sich das Prinzip auch auf andere stillgelegte Bergbaugebiete übertragen, um Flutungswässer geothermisch zu nutzen. Darüber hinaus könnten mithilfe der Zwickauer Technik zukünftig auch Industrieabwärme oder Abwässer in der Landwirtschaft zum Heizen eingesetzt werden, ergänzte Projektleiter Matthias Hoffmann zum Start der Anlage. Der Professor am WHZ-Institut für Energie und Verkehr hat dafür Wärmetauscher aus chemisch widerstandsfähigem Kunststoff entwickelt, die beispielsweise auch in dem sehr salzhaltigem Grubenwasser keinen Schaden nehmen.

Damit könnte das westsächsische Pilotprojekt durchaus Schule machen, so die Einschätzung von Andreas Koch vom Forschungszentrum Jülich. Der Projektträger betreut die Forschungsarbeit im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. »Dieses Projekt demonstriert, dass wir bislang nicht genutzte Wärmequellen auf intelligente Weise anzapfen können.« Eine Anwendung der Technik wäre demnach bundesweit an mehreren Hundert Standorten denkbar, unter anderem in den ehemaligen Revieren des Ruhrgebiets und im Saarland. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu einer »Wärmewende«, die bislang im Zuge der deutschen Klimapolitik noch nicht genügend berücksichtigt worden sei, hieß es.

Den Angaben zufolge sind auch bei größeren Pumpmengen keine Auswirkungen auf das Grundwasser oder Senkungen zu erwarten. In Zwickau soll die gewonnene Wärme in den kommenden Jahren auch in weiteren Hochschulgebäuden genutzt werden und zukünftig sogar der Kühlung dienen. Das Pilotprojekt wurde vom Bund mit 1,87 Millionen Euro gefördert, zudem flossen weitere 4,6 Millionen Euro in den Bau der Anlage. dpa/nd

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.