Laufzeitverlängerung durch die Hintertür

In Frankreich sollen 32 alte Atomreaktoren modernisiert werden. Dies könnte den Ausbau der nachhaltigen Stromproduktion ausbremsen

Nach der Schließung von Frankreichs ältestem Kernkraftwerk im elsässischen Fessenheim im vergangenen Jahr gibt es noch immer keine konkreten Pläne für weitere Stilllegungen. Damit bleibt fraglich, ob das offizielle Ziel der Reduzierung des Anteils der Kernkraft an der Energieerzeugung bis 2035 auf 50 Prozent erreicht werden kann. Dafür müssten mindestens zwölf weitere Reaktoren abgeschaltet werden.

Stattdessen steht die Modernisierung eines Großteils der 56 Kernreaktoren auf der Tagesordnung. Der Energiekonzern Electricité de France (EDF) will zehn Standorte mit den 39 ältesten Reaktoren des Landes und einer Leistung von zusammen 900 Megawatt modernisieren. Von ihnen sind 13 bereits mehr als 40 Jahre in Betrieb. Das war die ursprünglich von EDF vorgesehene Laufzeit, doch die soll jetzt auf mindestens 50 Jahre erhöht werden. Die älteren Anlagen sollen so sicher werden wie Reaktoren der jüngsten Generationen. Im Gegensatz zu den vor Jahrzehnten gebauten Atommeilern wird heute mehr Wert auf Stabilität gegenüber Erdbeben gelegt. Auch die Auswirkungen des Klimawandels mit Hitzeperioden und ex-trem niedrigem Wasserstand der für die Kühlung genutzten Flüsse wird heute berücksichtigt. Darum wurden bei den meisten schon vor Jahren die Kühlwasserkreisläufe verstärkt und die Dampferzeuger erneuert, die besonders schnell alterten.

Ganz vorne auf der Modernisierungsliste stehen die Kernkraftwerksstandorte im zen-tralen Loire-Tal in Chinon, Dampierre-en-Burly und Saint-Laurent-des-Eaux. Bevor die Behörde für Nuklearsicherheit (Autorité de sûreté nucléaire, ASN) dafür grünes Licht gibt, bot sie interessierten Bürgern und Vereinigungen im Dezember und Januar auf ihrer Internetseite die Möglichkeit, sich zu diesen Plänen zu äußern. Entsprechend der breiten Zustimmung, die die Kernkraft in der Bevölkerung findet, fielen die meisten Stellungnahmen positiv aus. »Die Lebensdauer zu erhöhen, sichert für viele weitere Jahre die energetische Autonomie und Sicherheit des Landes«, heißt es beispielsweise. Immer wieder wird betont, dass Kernkraft eine »umweltfreundliche Art der Energieerzeugung« ist, der »Verbesserung der Luftqualität dient« und dabei »nicht die Harmonie der Landschaften zerstört«. Es wird auch darauf verwiesen, dass die Sicherheitsbehörden in den USA Reaktoren eines vergleichbaren Typs bereits eine Lebensdauer von 60 Jahren bescheinigt haben. In anderen Stellungnahmen wird betont, dass sich Entwicklungsländer oder Länder, die bislang fast ausschließlich auf Kohle angewiesen waren, wie China, Pakistan oder Polen, verstärkt der Kernkraft zuwenden, um ihre CO2-Emissionen massiv zu senken.

Kritik wird dagegen beispielsweise an den Kosten von 100 Milliarden Euro geäußert, auf die EDF das Modernisierungsprogramm bezifferte, als es 2016 erstmals öffentlich diskutiert wurde. Vorgesehen ist, jedes Jahr vier bis fünf Reaktoren zu modernisieren. »Die Lebensdauer einer potenziell gefährlichen und historisch längst überholten Art der Energieerzeugung zu steigern, ist finanziell ein ›Fass ohne Boden‹. Was dafür aufgewendet wird, fehlt an Investitionen für die Entwicklung von nachhaltigen Methoden der Stromproduktion«, schreibt ein Bürger. Die Umweltorganisation Greenpeace France bezweifelt, dass mit den vorgesehenen Modernisierungsmaßnahmen ein »aktuell optimales Sicherheitsniveau« erreicht und dass es im geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden kann. Die Befragung der Öffentlichkeit sei ein Hohn, weil EDF über die eigenen Pläne nur in Form eines »für Laien unverständlichen Arbeitspapiers mit mehr als 100 Seiten« informiert habe.

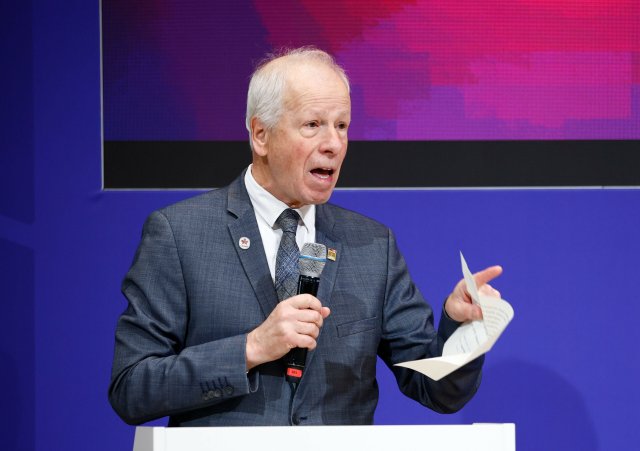

Der Kernphysiker Bernard Laponche, der früher beim staatlichen Atomenergiekommissariat arbeitete und die kritische Wissenschaftlervereinigung Global Chance mitgründete, meint: »Der Zustand des französischen Reaktorparks ist besorgniserregend. Das muss selbst in den Berichten der ASN eingeräumt werden.« Eine besondere Schwachstelle ist laut Laponche der Zustand der Diesel-Notstromaggregate, die bei Notfallübungen oft nicht anspringen. Der Kernphysiker kritisiert, dass sich die Politiker zu wenig um diese Probleme kümmern und sich zu sehr auf die Einschätzung der Aufsichtsbehörde ASN verlassen.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.