- Kultur

- Dem Erzähler und Essayisten Hermann Peter Piwitt zum Sechzigsten

Die Mühe mit dem „Vater im Leib

„Nein, nun nicht mehr dieses Land“, schrieb Hermann Peter Piwitt kürzlich in einem Deutschland-Essay 1981 hatte er einen autobiographischen Roman „Deutschland. Versuch einer Heimkehr“ genannt. Der Essay bot vier knappe Fallbeispiele aus der wieder werdenden Nation und den Nebensatz

„...jetzt heißt auch noch die Wilhelmstraße wieder Wilhelmstraße, nach dem Sproß einer der größten Räubersippen Europas“

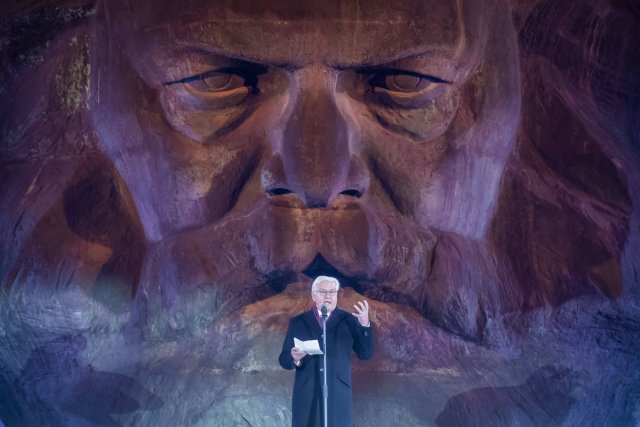

Piwitt, der am 28. Januar 1935 in Hamburg geboren wurde und am heutigen Samstag in der Heimatstadt seinen 60. Geburtstag begeht, gehört zu der großen Zahl von Mitmenschen, Politikern, Autoren, denen die Stunde „recht“ gibt. Allerdings auf seine Weise und ohne vom Zeitgeist dafür in die Elite der verkannten Propheten aufgenommen zu werden, denn seiner Vorhersage von 1966 nachzugehen, könnte aktuelle Geschichtsbilder der deutschen Teilstaaten stören. Piwitt schrieb damals: „Man hat den von feudalistischem und totalitärem Ideengut verseuchten Nationalgedanken zunächst einmal eingefroren, statt ihn zu korrigieren, und es ist zu befürchten, daß es stinkt, wenn es taut.“

Dem Erzähler und Essayisten Hermann Peter Piwitt ist

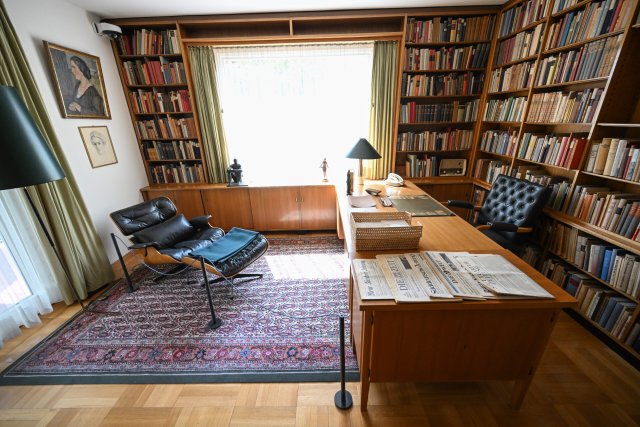

diese Perspektive nicht aus heiler Haut gewachsen. Arbeit steht dahinter, Auseinandersetzung, die traumatische Generationserfahrung, daß die Väter in eine verbrecherische Welt verwickelt waren. Der eigene war ein gut dotierter NS-Beamter Piwitt hat später einmal von der Mühe gesprochen, den „Vater im Leib“ loszuwerden. Was für ein sublimer, anstrengender Prozeß es ist, aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu gehen, gehört zu dem, was der Autor Piwitt an Zeit und Leben einsehbar gemacht hat. Mit beidem ist er immer in der charakteristischen Korrespondenz von Er zählen und Analysieren, Roman und Essay umgegangen, ohne den Realitätssinn einem Kopfbild von Realität zu unterwerfen. „Die Literatur ist schließlich ein unabhängiger politischer Weg zur Wahrheit... “

In seinem Roman „Deutschland. Versuch einer Heimkehr“ (1981) beschrieb er den seltsamen, zugleich glücklichen wie bedrohlichen Ort seiner Kindheit, der schon im Debütbuch des gerade dreißigjährigen Hermann Peter Piwitt „Herdenreiche Landschaften“ (1965) seine Umrisse gezeigt hatte. Piwitt beschränkte den Umgang mit der Väter-, mit der Kinderwelt nicht auf die Be-

nennung. Durch die Dimension der Konflikte sah er sich herausgefordert zum kritischen Gegenentwurf einer anderen gesellschaftlichen und persönlichen Praxis.

Piwitt hat sich in zahlreichen Essays und Aufsätzen mit aktuellen Herrschaftsmythen, der sozialdarwinistischen Zweckanthropologie des auf Konsum und Verschleiß programmierten Wirtschaftssystems, den Mechanismen des Kulturbetriebes, dem sprengenden Widerspruch zwischen sozialistischem Konzept und politischer Realisierung auseinandergesetzt. Natürlich ging es um „Ansichten“, aber im gleichen Maß forderte Piwittscher Diskurs den Leser zur Nachahmung auf, nämlich zum Souverän der eigenen

Wahrnehmungen zu werden, sich nicht manipulieren zu lassen.

Dagegen läuft heute auf breiter Front der Austausch des Diskurses durch das Surrogat des Getöses der immer gleichen publizistischen Krawallchargen ab. Ein Mann wie Piwitt hat in diesem Prozeß seine Blessuren davongetragen wie seine Ausgrenzungen erlobt.

Piwitts Romane aus den letzton Jahren, scheinbar fern von diesen Erfahrungen, sind ihnen auf eine artiflzielle Art nahe. Beide handeln von dem Dilomma des Künstlers, der eigentlich „Spezialist für die unierdrückte Natur des Menschen “ ist und gleichzeitig dazu neigt, diese Rolle von sich zu weisen. 1986 ging Piwitt in seinem Roman „Der Granatapfel“ dieser Konstellation in den Memoiren des fiktiven Dichters Taumaturga nach, der Züge d'Annunzios trug. 1993 nahm er sich wieder dieser Welt im Roman „Die Passionsfrucht“ an, doch wo einst die Tonlage ironisch-parodistisch war, ist sie hier bitter trotzig. „Es hilft nichts“, sagte der Schriftsteller 1993 vor dem Hintergrund seines deutschen Lebens, „entweder wir geben das Ideal auf oder die herrschende Praxis.“

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.