- Kultur

- Frühe Zeichnungen von Paul Rosie - genaue Blicke auf die menschliche Trümmerlandschaft Berlin

Verschollen, heimgekehrt und wieder aktuell

Paul Rosie: „Platz an der Sonne

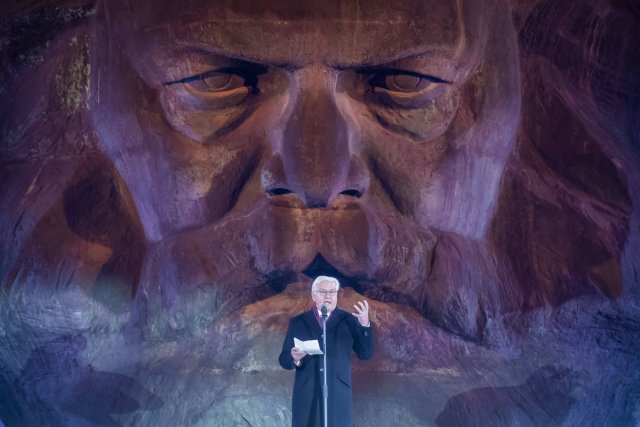

Foto: Robert Grahn

Niemand konnte das glauben, als vor 50 Jahren die Sowjetarmee noch einmal mit einer gewaltigen Zusammenballung der Kräfte zum Sturm auf Berlin ansetzte: daß sich in dieser Stadt, zerschmettert von Flächenbombardements und Artillerietrommelfeuer, so schnell ein so waches, sprudelndes geistiges und künstlerisches Leben regen würde. Man kennt zwar die noch im Donnern der Schlacht ergangenen Befehle des sowjetischen Stadtkommandanten zur Wiedereröffnung der Kirchen und der Kinos, und man hat schon einmal vom ersten Symphoniekonzert in der todwunden Stadt gehört - fünf Tage nach der Kapitulation. Aber da war eben sehr viel mehr an Lebenskraft, Neubeginn und zupackenden Inhalten der Künste, das zu erinnern lohnt in einer Zeit der Rodung im „zu üppig“ Gewachsenen, in einer Szene, die zwischen Resignation über finanzielle Austrocknung und blankem Unterhaltungskommerz hängt.

Da kommt auch diese Ausstellung ganz zur rechten Zeit. Sie feiert ihren eigenen kuriosen Fünfundvierzigsten. 1949 kehrte ein Kulturbeamter der US-Militärregierung, mit dem Rosie quasi befreundet war, nach Amerika zurück, wurde Museumsdirektor in Iowa und zeigte als erste Ausstellung eines deutschen zeitgenössischen Künstlers 75 Zeichnungen und Aquarelle Rosies. „Die einzig repräsentative Schau in Amerika seit Hitler“, wie eine Kritikerin schrieb, war für die Amerikaner eine Sensation. Sie wanderte durch weitere Museen, aber nicht zurück nach Berlin. Für Paul Rosie, der 1984 starb, war sie verloren.

Die Odyssee der Kollektion, die hier nicht weiter erzählt werden kann, findet nun ihr Happy-End in der Galerie Leo.Coppi. Wo sie gerupft wurde (nur 53 Arbeiten sind heimgekehrt, die verschollenen sind gewiß nicht die schlechtesten), wurden Bilder aus dem Nachlaß eingefügt und wichtige Zeitdokumente hinzugegeben. Darunter ist eine Reproduktion von „Kapitulation“ (1947), in den USA unbekannt verblieben, ein düster analytisches Panorama der ganzen Misere einer zwangsbefreiten Mitläufergesellschaft, eine vielfigurige, komplexe und grafisch dichte Komposition.

Das spezifische Interesse der amerikanischen Betrachter geht aus der Rezension in einer Zeitung des Ausstellungsortes Des Moines im Sommer 1949 hervor, im Ausstellungskatalog jetzt nachzulesen. „Rosie führt uns vor Augen, was von der Stadt und ihren unglücklichen Bewohnern übriggeblieben ist“, und: „Diese neueren Arbeiten... befassen sich mit der zerbrochenen Moral und den gebrochenen Körpern dieses besiegten Volkes.“

In der Tat geben die Darstellungen trotz der bitterbösen Verformungen des Alltags im Trümmerfeld „Reichshauptstadt“, trotz oder gerade wegen ihrer krassen Subjektivität eine ganz authentische Auskunft über die materielle, geistige und psychische Verfassung der entwaffneten Herrenmenschen und ihrer mitschuldig-mitbürgerlichen Opfer. Die Auskünfte, oftmals sinnbildhaft und sich aus der Einzelbeobachtung zur treffenden Verallgemeinerung erhebend, kommen ganz aus der Nahsicht und Untersicht. Der

Chronist hat sich bisweilen abstandslos unter sie gemischt, unter die traurigen, abgestumpften Paare, die Schieber und kümmerlichen Gigolos, grimmigen Greise, mageren Miezen und finsteren Nazispießer mit den Bürstenbärtchen. „Rosie“, schrieb die Rezensentin 1949, „hat auch das aufrichtige Pathos der kleinen Schurken eingefangen,... die ziellos herumirrende Jugend mit einem Zuviel an stagnierender Zeit... und das schäbige Familienleben hinter dem ausgebesserten Trümmerhaufen, den man Zuhause nennt.“

Und dann natürlich das blanke Elend: Hunger, Heimatlosigkeit, der kalte Wind in den nächtlichen Straßen, Blinde und Krüppel, klapprige Huren und gealterte Kinder („Kinder sind eine Gabe des Herrn“, 1948). Häufig dienen für Rosies vom Schicksal zusammengeschwemmtes Personal Vergnügungsetablissements als Bühne, wie man sie sich so trist gar nicht vorstellen kann. Und immer wieder, vor allem auf den aquarellierten Blättern, mit Hoffnungslosigkeit niederdrückende Nachtszenen wie in Borcherts „Draußen vor der Tür“

Cafehaus, Straße, Nacht und ihre Typen werden es wohl sein, durch die Rosie meist den Vergleich mit George Grosz hervorrief. Es gibt wirklich Blätter, besser Visagen und Gesten, noch besser Blickwinkel und einzelne Striche, die auf den hinweisen, der sich einen Nachkrieg zuvor einer ähnlichen Aufgabe verschrieben hatte. Aber es ist eher der späte Grosz des „Spießerspiegel“ und „Über alles die Liebe“, der zu kämpfen aufgehört hatte und der Resignation anheim-

fiel. Auch Paul Rosie war kein Kämpfer, ja kaum ein Ankläger. Selbst in seinen antimilitaristischen Blättern dominiert die Komik, sogar in den zornigen „Wahrhaftigen Abkontrafakturen“ (1947) der Nazigeneralität. Rosie fehlten der kalte Haß und der erbarmungslose Strich, um ein Grosz-Erbe

zu sein. Seine Trostlosigkeit hat immer noch menschliche Wärme. Darum wohl rief ihm die Rezensentin beim Abschied aus Berlin zu: „Kopf hoch. Du könntest Deutschlands Daumier werden.“

Das zwar ist er nicht geworden, aber ein vielgedruckter

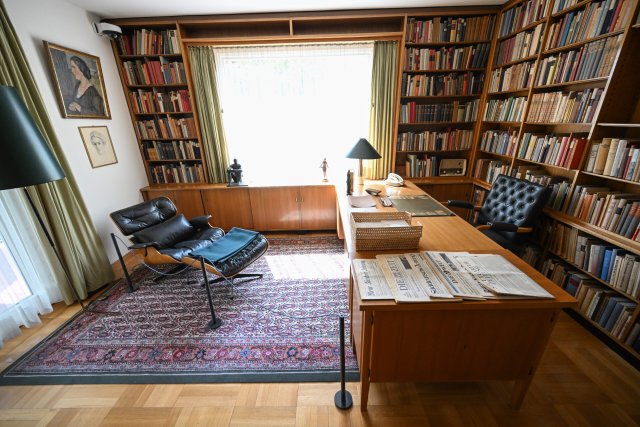

Zeichner zwischen Ost und West, zwischen „Ulenspiegel“ und „Lilith“ Seine Art, grafisch zu sehen, Themen zu prägen, paßte trefflich nicht nur in die Zeit, sondern besonders nach Berlin, wo er nach der Spaltung noch lange als Illustrator und Karikaturist im Kunstleben der DDR recht produktiv war und he,ute auch von westlicher Seite wiederentdeckt wird. In seinen Zeichnungen war Berlin zwar geteilt, aber in Oben und Unten, nicht in Ost und West. Der Zeichner gehörte dem Ganzen an, stellte in Zehlendorf und Pankow, in Dahlem und Prenzelberg aus, zusammen mit allen, von denen die Impulse für die ganze Stadt und den Osten Deutschlands ausgingen, mit Camaro, Hofer, Heldt, Tucholski, Mohr und Strempel, mit Heiliger, Grzimek und Seitz usw. Erst 70jährig schied er nach 25 Jahren an der Kunsthochschule Berlin aus dem Lehramt.

Ich versuche mir vorzustellen, wie er gelehrt hat, was er von seiner Haltung vermitteln und welche Spuren er in seinen Schülern hinterlassen konnte. Die hinterlassenen Blätter werden jetzt verkauft. Daß sich damit die darin aufgezeichneten Spuren einer irren, erbarmungslosen, in aller Trostlosigkeit doch hoffnungsträchtigen Zeit in dieser Hauptstadt des Völkerverbrechens und des zurückschlagenden totalen Krieges nicht verwischen, dafür wird ja wohl eines der großen Berliner Museen sorgen.

Galerie Leo.Coppi, Berlin, Wallstr 90: Paul Rosie. Bis 12. Mai, Di-Fr 13-18.30. Sa 10-14 Uhr Geschlossen: 25.-29. April

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.