Sinti mit traurigen Augen stellen bohrende Fragen

Zigeunerbilder in den Kreuzgewölben eines alten Zisterzienserklosters - da knistert es, da fordert Kunst Geschichte und Gegenwart heraus. Zumal wenn, wie seit kurzem in der Zehdenicker 'Klostergalerie, der Expressionist Otto Pankok (1893-1966) in Gestalt seiner Sinti mit lodernden Haaren und traurigen Augen bohrende Fragen stellt. Von 1932 bis 1959 sind die drei Dutzend Holzschnitte, Radierungen und Lithographien entstanden, die die Zehdenicker Galeristin Helga Gloger aus dem Nachlaß von Eva Pankok und der Städtischen Galerie Schloß Oberhausen nach Nördbrandenburgholte.

Otto Pankok, von dem u. a. der berühmte Holzschnitt „Christus zerbricht das Gewehr“ stammt, ist zweifellos derjenige deutsche Künstler, der sich am intensivsten mit den seit 1417 in unseren Breiten siedelnden Roma und Sinti auseinandergesetzt hat. Doch nicht wegen deren vermeintlicher Exotik. „Was ihr durchblättert in meinem Werk“, notierte der auch wortgewaltige Meister, „ist viel Armut, viele Bilder von erniedrigten Menschen, verstoßenen Kindern, verachteten Tieren... Regen und dunkel drohender Himmel . Juden, Hungernde und Frierende in armseligen Hütten, auf Stroh ausgestreckte Arme und tiefäugige Bettler, Zigeuner, viele Zigeuner, und Zigeunerkinder.“

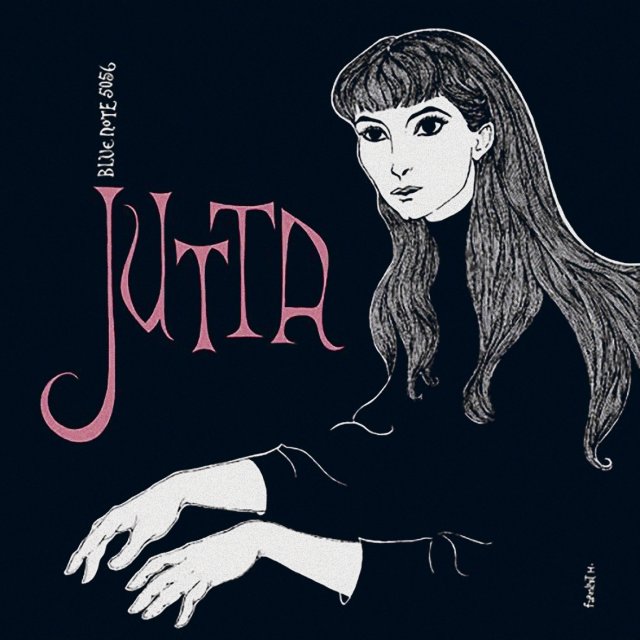

Und so schaun sie uns an unter den strengen gotischen Spitzbögen: Der wilde Hoto, die blühende Tutta, die bittere

Mamschli, die großäugigen Kinder hinterm Stacheldraht. Die meisten von ihnen hat Otto Pankok unmittelbar vor Errichtung der Nazidiktatur im Düsseldorfer Sintilager Heinefeld skizziert. Dies Erleben, so der Schriftsteller Reimar Gilsenbach zur Ausstellungseröffnung, sei zu einer der Quellen des 60teiligen Zyklus' „Die Passion“ geworden - Pankoks Antwort auf die „Machtergreifung“ Hitlers. Kein Wunder, daß die Nazis Pankok alsbald auf den Index setzten, 56 seiner Werke aus deutschen Museen entfernten: Und das Hotobild mußte in der berüchtigten Nazischau „Entartete Kunst“ für Pankoks Diffamierung herhalten.

„Das Böse, bisher im Zaum gehalten, ist heute losgelassen, die Welt treibt höllenwärts“, schrieb Pankok damals, und höllenwärts trieb es alsbald auch seine Sinti. Um Platz für ein Schlageterdenkmal zu schaffen, wurden jene in ein Barackenlager verfrachtet und ab 1940 - ähnlich den Bewohnern des „Zigeunerrastplatzes“ Berlin-Marzahn - in Arbeitsund Vernichtungslager deportiert. Die wenigen Überlebenden mußten nach 1945 in Düsseldorf die gleichen Elendsquartiere beziehen. Niemand half ihnen - nur ihr alter Freund Otto Pankok. Reimar Gilsenbach: „Er stritt sich für sie mit den Wiedergutmachungsbehörden herum, mit zynischen Bürokraten, die den Zigeunern die Anerkennung als rassisch Verfolgte verwehrten. Und er malte neue Bilder von denen, die durch die

Hölle von Auschwitz gegangen und in neuem Elend angelangt waren.“

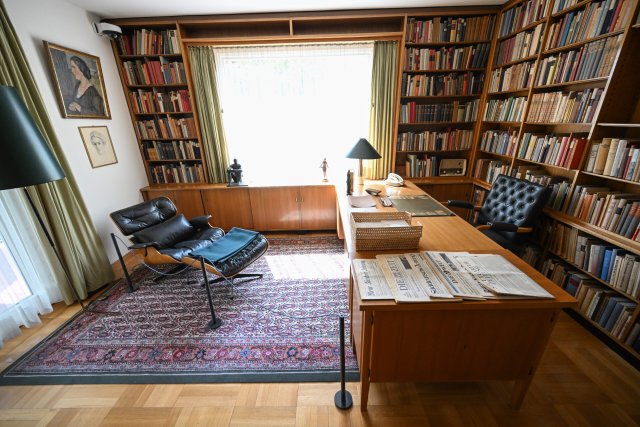

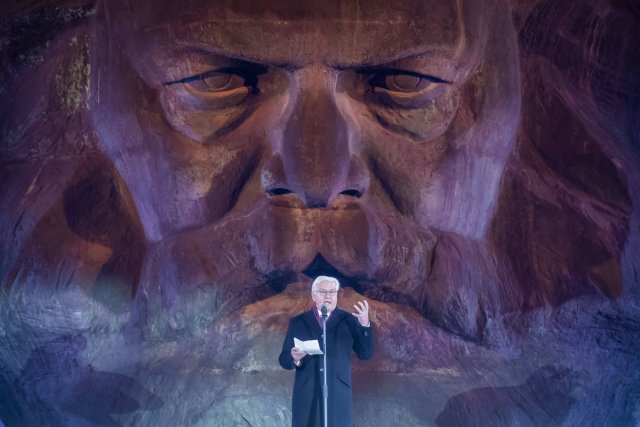

Ähnlich Otto Pankok in der Bundesrepublik hat Reimar Gilsenbach als Anwalt der Sinti in der DDR gewirkt. Anders als Pankok, der sein Grunderlebnis beim Zigeunerfest im französischen Saintes-Maries-dela-Mer hatte, setzte Gilsenbach vor 30 Jahren ein Leserbrief an die „Wochenpost“ auf die Sintifährte, wie er zur Ausstellungseröffnung in einem literarisch-musikalischen Programm mit seiner Frau Hannelore schilderte. Doch wie sich alsbald herausstellte, waren die Sinti auch in der DDR kein Thema. Trotz vieler Interventionen gelang es Gilsenbach nicht, einen der DDR-Staatslenker dazu zu bewegen, die Sinti und Roma ausdrücklich in das Gedenken an die Opfer des Faschismus einzubeziehen. Erst nach dem Runden Tisch - Gilsenbach war dort Berater der Grünen - wurde auf der Eröffnungstagung der letzten DDR-Volkskammer auch der Völkermord an den Roma und Sinti in einem offiziellen DDR-Text explizit verurteilt.

Gleich Pankok mußte sich Gilsenbach mit den „Wiedergutmachungsbehörden“ herumschlagen, denn oft wurden Sinti auch in der DDR, selbst wenn sie Tätowierungen des Zigeunerlagers Auschwitz vorwiesen, nicht ohne weiteres als Opfer des Faschismus anerkannt. Hier hatte der Streiter für Sinti- und Roma-Rechte derzeit arbeitet er an einer „Weltchronik der Zigeuner“ -

indes trotz mancher Betonköpfigkeit etwas mehr Erfolg als Pankok. Und dies, wie der ansonsten DDR-kritische Autor einräumte, mit Hilfe eines alten Mitarbeiters aus dem SED-ZK. Doch ansonsten sind seine Geschichten über die zuletzt nur noch 600 DDR-Sinti bitter ebenso bitter wie seine Worte über die erst in den letzten Jahren korrigierte Haltung der Kirchen zu dem „ungläubigen“ fahrenden Volk.

In der Zehdenicker Pankok-Ausstellung ist auch das Bild eines Juden zu sehen, geschnitten im Holocaust-Jahr 1943 - quasi eine Brücke zu der gleichzeitig in der Zehdenicker Marktgalerie gebotenen Ausstellung der Jerusalemer Künstlerin Hanna Peiser. Mit diesen innerlich verwobenen Ausstellungen wollte der Verein „Kulturlandschaft Brandenburg Nord e. V“, der beide Galerien betreibt, Akzente rings um den 50. Befreiungstag setzen, erläuterte Galeristin Helga Gloger Die erste Reaktion war allerdings weniger erfreulich: Am Tag nach der Eröffnung der Ausstellung aus Jerusalem verschwanden die Werbefahnen, die das Ereignis weithin ankündigten. Womöglich geht dies auf das Konto von Teutonen, die meinten, es solle wieder höllenwärts gehen ...

Otto Pankok, Zigeunerzyklus, Klostergalerie Zehdenick (bis 9. Juli); Hanna Peiser, Israel, Holzschnitte, Marktgalerie Zehdenick (bis 2. Juli). Geöffnet Di, Do, Fr, So 14 bis 17 Uhr. Tel: 03307-310777.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.