- Kultur

- Victor Klemperers Tagebücher 1933-1945 - ein Kompendium des Jahrhunderts

Jede Einzelheit konnte den Tod bedeuten

Foto: ND/Archiv

Geschichtsepochen. Das Tagebuch selbst macht diese Verwandlung mit. Aus einem das Leben begleitenden Erinnerungsheft mit gelegentlichen Eintragungen wird es zur täglichen Dokumentation unter Einsatz des Lebens. Es ist ein janusköpfiges Unternehmen, das Klemperer bedroht, wie es ihn am Leben hält. Jede, aber auch jede Einzelheit kann den Tod bedeuten, wie die einfache Notiz über den Besitz eines Stücks Seife, das dem Juden Klemperer verboten ist, aber zugleich ist das Tagebuch sein Schutzwall gegen die Allgegenwart des Todes, der Demütigungen, der Not. Es ist „meine Pflicht zu schreiben“, notiert Klemperer, „meine Lebensaufgabe, mein Beruf Klemperers Tun trägt alle Züge einer entschlossenen Verzweiflung ......wie ungemein

wichtig sind gerade die Einzelheiten solcher Zeit! Um meines Curriculums (die geplante Autobiographie W.L.) willen muß ich auch jetzt notieren, ich muß, so gefährlich es auch ist. Das ist mein Berufsmut“, heißt es im Mai 1941 und im Januar 1942: „Beobachten bis zum letzten, notieren, ohne zu fragen, ob die Ausnutzung der Notizen noch einmal glückt.“

Frau Eva, die „Arierin“, darf sich „frei“ bewegen, die „Mischehe“ gewährt Klemperer einen fragilen Schutz. Eva Klemperer bringt die Tagebuchblätter in Abständen nach Pirna zu einer Bekannten. Klemperer weiß, die Arbeit kann ihn, wie den Frauen, das Leben kosten, doch das Tagebuch ist der Punkt, wo sich der zarte Klemperer robust zeigt. Ähnlich wie ein Naturwissen-

schaftler, der sich im Interesse der Sache dem Selbstversuch aussetzt, sind Klemperers Gegenstände, die Ideale der französischen Aufklärung, mit ihm eins geworden. Er fühlt die Pflicht, so gut er kann, sie in der Welt zu leben. Es ist angstvolles, ganz unheroisches Unterfangen und ein existentielles Gegenbeispiel zum postmodernen Herabreden von „Literatur“ Es ist ja nur eine von tausend Situationen, wenn dieser Tagebuchschreiber immer wieder ans Fenster läuft, um sich zu beruhigen, daß noch kein Wagen der Gestapo vorgefahren ist. Es gibt Augenblicke, wo Klemperer vor Grauen und Furcht „unfähig zu allem“ ist, „und dann kommt die Karre doch wieder in Gang“ Aber nicht zuletzt ist das Tagebuchschreiben einfach auch eine lebenserhaltende Illusion: „Ich betrinke mich mit Arbeit“, notiert Klemperer Es macht atemlos, Zeuge der Jagd nach solchen Illusionen

zu werden. Ängstlich verbindet Klemperer mit.den Verhaftungen und Deportationen seiner jüdischen Leidensgefährten die Frage, ob es denn wenigstens den Fall der Rückkehr eines einzigen gäbe. Die Todesmaschine würde eine Lücke aufweisen.

Den Anfang des Tagebuches bestimmt der alle Schichten, alle politischen Gruppierungen, alle Welt bestimmende Glaube, es werde mit dem Hitler-System nicht lange dauern. Noch heißt es im Februar 33: „Seit etwa drei Wochen die Depression des reaktionären Regimentes. Ich schreibe hier nicht Zeitgeschichte“, doch auch schon: „Es ist eine Schmach, die jeden Tag schlimmer wird. Und alles ist still und duckt sich, am tiefsten die Judenheit und ihre demokratische Presse.“ Zu den un-

mittelbar Gefährdeten der vom ersten Tag der „Machtergreifung“ tobenden Judenhetze zählt sich Klemperer nicht, ist er doch dekorierter Kriegsfreiwilliger des ersten Weltkrieges. Relativ schnell erfaßt ihn jedoch ein Pessimismus, der beinahe größer als alles Spätere ist. „Ich glaube jetzt fast, daß ich das Ende dieser Tyrannei nicht mehr erlebe“, notiert er am 20. April 1933. Und obwohl er „nicht mehr über den Tag“ hinaus rechnet, beginnt er genau in diesem Äugenblick, sich an die Realisierung des von Eva gewünschten Hausbaus zu machen. Denn auch das ist in Klemperer, das fröhliche, renaissancehafte „Ich habe meine Sache auf Nichts“ gestellt, oder wie er es einmal mit den Worten Jettchen Geberts aus Georg Herrmanns gleichnamigen Roman sagt: „Und wenn sie mir nicht bekommen - so hab' ich doch noch mal Mürbekuchen gegessen.“

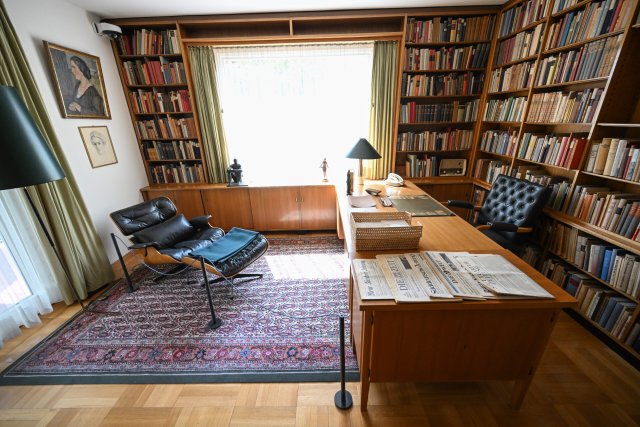

Am 1. Mai 1935 wird er als „Jude“ von seinem Amt an der Technischen Hochschule entfernt, die Hoffnungen, über eine Auslandsberufung aus Deutschland zu entkommen, zerschlagen sich, aber draußen in Dölzschen steht ein bescheidenes Haus, und der Mann in reifen Jahren lernt noch Autofahren und legt sich einen kleinen Wagen zu. Es ist ein trotziges, unendlich strapaziöses Beharren auf ein halbwegs normales Leben unter den Verhältnissen einer immer radikaleren Verfolgung alles Jüdischen. Diese Woge wird nichts verschonen. Im Dezember 1938 wird Klemperer die Benutzung der Bibliothek verboten und der Führerschein

entzogen, er wird der Kennzeichnungspflicht als Jude unterworfen, mit seiner Frau aus dem Haus vertrieben und in ein „Judenhaus“ eingewiesen, ist dem Sadismus der Gestapo ausgeliefert und hundert kleinen Beschränkungen seines Lebens, auf deren Nichtbeachtung für jede der Tod steht. Endlich ist er für den 16. Februar 1945 als einer der letzten Bewohner des „Judenhauses“ zur Deportation bestimmt und entgeht ihr nur durch den Bombenangriff auf Dresden am 13. Februar 1945. Die Klemperers können untertauchen, werden auf abenteuerlichen Wegen nach Bayern verschlagen, wo sie das Kriegsende erleben und von wo sie, überwiegend zu Fuß, heimkehren. Am fünfzehnten Reisetag, am Sonntag, den 10. Juni, sind sie wieder in Dresden. „Am späteren Nachmittag stiegen wir nach Dölzschen hinauf.“

So endet die Tagebuchedition. Es ist ein symbolhafter Satz, dem kein symbolisches Arrangement zugrunde liegt. Klemperers Tagebücher sind aufgezeichnete Wirklichkeit. Freilich mit literarischer Gesinnung. Wer von dieser Zeit etwas wissen will, findet sie in den Aufzeichnungen - in ihren schrecklichen Details wie in ihrer historischen, intellektuellen, moralischen Problematik.

Victor Klemperer dachte nicht an eine Veröffentlichung der Tagebücher. Er behandelte sie als eine Materialsammlung. Seine Analyse der Lingua Tertii Imperii, „LTI“, der Sprache des „Dritten Reiches“, die 1947 herauskam, war aus den Aufzeichnungen hervorgegangen,

und ähnlich sollten sie seinen Lebenserinnerungen „Curriculum Vitae“ dienen. Klemperer hatte Gründe mehr, die Tagebuchaufzeichnungen liegenzulassen. Einiges schien ihm zu unmittelbar zu sein, um es nach diesem Krieg und dieser Zeit einfach an die Öffentlichkeit zu geben. Drastisch schildert Klemperer ja auch das Versagen einzelner Mitglieder der jüdischen „Selbstverwaltungsorgane“ und macht Bemerkungen über den Zionismus wie: „In ihrer Blutschnüffelei, ihrem .alten Kulturkreis', ihrem teils geheuchelten, teils borniertem Zurückschrauben der Welt gleichen sie durchaus den Nationalsozialisten.“

{13. Juni 1934). Als Klemperer 1960 starb, kamen die Papiere des wieder in Dresden lehrenden Romanisten in die Sächsische Landesbibliothek.

Dort stöberte sie der Tagebuchherausgaber Walter Nowojski zu Beginn der 80er Jahre auf. Er führte die fertiggestellten Teile der Autobiographie zur Veröffentlichung und begann Mitte der 80er Jahre mit Klemperers zweiter Frau Hadwig und einer Zusage des Aufbau-Verlages die Arbeit an den Tagebüchern. Aus dem Konvolut von rund 5000 Seiten liegen mit der Ausgabe 1500 vor Kein Fragment, sondern das Kernstück der Aufzeichnungen ohne Klemperers viele Lektürenotate und ähnliches. In den „Dresdner Heften“ sind mittlerweile die nicht mehr in die Edition aufgenommenen Aufzeichnungen Juni-Dezember 1945 erschienen. Klemperers Fazit ist bitter- Von den Naziverbrechen will niemand gewußt haben.

Victor Klemperer- Ich will Zeugnis ablegen. Tagebücher 1933-1945. Herausgegeben von Walter Nowojski unter Mitarbeit von Hadwig Klemperer. Aufbau-Verlag Berlin. 2 Bände im Schuber geb., 98 DM.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.