Rote Karte für den TGV

Französisches Hochgeschwindigkeitsnetz laut einem Bericht unrentabel

Das engmaschige Netz der TGV-Züge, mit dem Frankreich eine Vorreiterrolle in Europa innehatte, ist höchst unrentabel, weil nicht verkehrspolitische Zweckmäßigkeiten und wirtschaftliche Vernunft die Hauptrolle bei der Planung spielten, sondern innenpolitisches Wunschdenken. Der mit dem Hochgeschwindigkeitstransport verbundene Nutzen steht in keinem vertretbaren Verhältnis zu den Kosten. Zu diesem vernichtenden Urteil gelangte der französische Rechnungshof in einem Bericht, der Ende vergangener Woche in Paris veröffentlicht wurde.

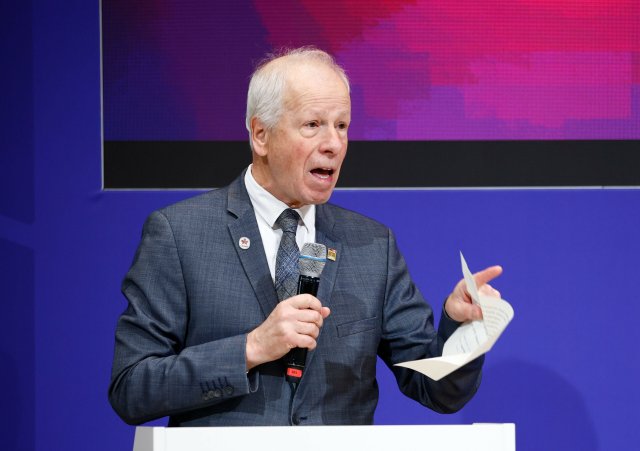

Daraus geht hervor, dass das TGV-Netz das nach Verkehrsaufkommen größte in Europa ist. »Doch in dem Maße, wie das TGV-Netz ausgebaut wurde, haben sich der Zustand der traditionellen Strecken und die Qualität des auf ihnen abgewickelten Bahnverkehrs verschlechtert«, betonte Didier Migaud, Erster Präsident des Rechnungshofes. »Am stärksten spüren dies die Nutzer der Nahverkehrs- und Regionalbahnen Transilien und TER« - Tag für Tag vier Millionen Menschen. Zwar können die TGV mit 320 km/h fahren, doch tun sie das selten, weil 40 Prozent des TGV-Verkehrs zumindest streckenweise über traditionelle Schienen erfolgt.

Dies und die viel zu große Zahl von über 230 Haltepunkten entlang der TGV-Linien drossele die tatsächliche Geschwindigkeit und damit auch die Rentabilität. Über die Halte hätten nicht Verkehrsexperten entschieden, sondern Politiker aus den Regionen, auf die die Regierung angewiesen war, da sich die Kommunen entlang der Strecken an der Finanzierung beteiligen sollten. So halten die TGV etwa zwischen Rennes und Quimper häufiger als die Regionalzüge TER.

Seit der Krise im Jahr 2008 stagniere die Zahl der TGV-Fahrgäste. Die Nutzer stiegen wegen der hohen Bahnpreise auf Low-Cost-Fluglinien, Fernbusse oder Carsharing um. Der Rechnungshof empfiehlt, den TGV stärker in ein Transportangebot einzubinden, das auch alternative Lösungen einschließt. Vor allem müssten die traditionellen Strecken und die Züge modernisiert werden. Immer noch nicht seien alle Linien elektrifiziert. Die TGV-Linien sollten nur zwischen den Ballungszentren aufrechterhalten werden und die Zahl der Halts müsse drastisch reduziert werden. Der Bericht unterzieht auch die Planung neuer Strecken einer vernichtenden Kritik: Dabei sei man von der zu erzielenden Fahrzeiteinsparung ausgegangen, so Migaud, »doch wir wissen heute, dass die meisten Fahrgäste lieber etwas langsamer und dafür billiger reisen würden. Vor allem jedoch ist es nicht zu rechtfertigen, dass die neuen TGV-Linien auf Kosten der Unterhaltung und Modernisierung der herkömmlichen Strecken gehen.« Auch sei die Finanzierung nicht gewährleistet.

Hinzu kommen steigende Kosten: Während ein Kilometer der Strecke Paris-Lyon 2003 noch 4,8 Millionen Euro gekostet hat, sind es für die im Bau befindliche Strecke Tours-Bordeaux 26 Millionen Euro pro Kilometer. Die 2500 Kilometer im Bau befindlichen oder geplanten TGV-Strecken erfordern Investitionen von rund 60 Milliarden Euro. Die Agentur für die Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen, AFITF, verfügt aber pro Jahr nur über zwei Milliarden Euro. Die müssen auf Bahn, Straßen und Schifffahrt verteilt werden.

Deshalb empfiehlt der Rechnungshof dringend, die AFITF mit deutlich mehr Mitteln auszustatten. Außerdem sollten die Mittel vorrangig für die Unterhaltung des vorhandenen Netzes verwendet werden. Und es müsse gewährleistet sein, dass neue Projekte nur umgesetzt würden, wenn sie rentabel sind.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.