- Kommentare

- Vergeltung

Vor dem Schalter des Gesetzes

Frédéric Valin hinterfragt die Lust an der Vergeltung

Der Traum des Deutschen, sagte Kurt Tucholsky einmal sinngemäß, sei hinter einem Schalter zu sitzen; sein Schicksal aber sei es, vor einem Schalter zu stehen. Wenig illustriert diesen Satz besser als die allgemeine Haltung zu Strafrechtsverschärfungen. Tatsächlich scheint die Forderung nach härteren Strafen eines der wenigen Themen zu sein, bei dem sich ein überwältigender Anteil der Bevölkerung einig ist, auch wenn der Anlass variiert.

Grob gesprochen lassen sich Strafrechtstheorien in absolute und relative unterteilen: erstere zielen auf Sühne oder Vergeltung, zweitere auf Prävention. Während erstere auf die Vergangenheit schauen, gucken zweitere in die Zukunft.

Gerade die Vergeltung scheint das vorherrschende Prinzip in öffentlichen Diskussionen zu sein: das biblische, von Kant erneuerte Prinzip des »Auge um Auge«. Das Entsetzen geht dann los, wenn die Strafe für eine Tat zu gering erscheint: Was, dafür gibt es nur X Jahre Haft? Dabei ist - je nach Stigmatisierung der Straftat - der Fantasie nach oben hin keine Grenze gesetzt: die populärste politische Forderung rechtsextremer Parteien ist nach wie vor die Todesstrafe für sogenannte Kinderschänder.

Dazu kommt: Obwohl Gewalt nachweislich zurückgeht, fühlt sich die Bevölkerung unsicherer als noch vor zwanzig Jahren, auch weil mehr über Kriminalität berichtet wird. Damit einher ging ein Reframing bestimmter Gewaltsorten: insbesondere der sogenannten Jugendkriminalität, wie der Soziologe Loïc Wacquant bereits 1999 in »Elend hinter Gittern« ausführte, und der Ausländerkriminalität. Beide Labels ergeben wenig Sinn, weil sie völlig verschiedene Phänomene politisch verschlagworten und zusammenfassen. Und das auch noch, obwohl andere derartige politische Labels- wie zum Beispiel »the war on drugs« (der Krieg gegen die Drogen) - ihre Ineffektivität bereits bewiesen haben.

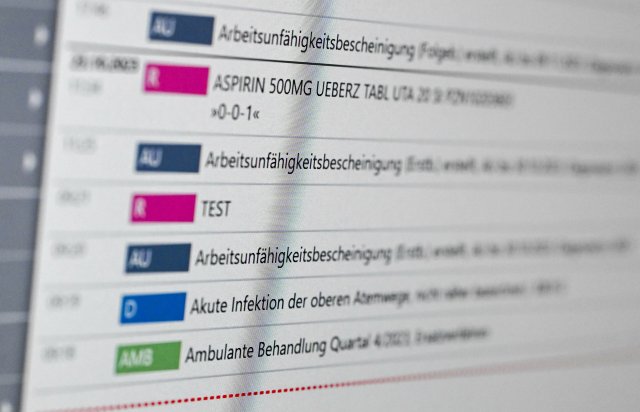

Die Funktion dieser Schlagworte ist eine andere: Das allgemeine Publikum soll sich nicht betroffen oder bedroht fühlen. Und die meisten sehen sich nicht als kriminell, noch nicht einmal potenziell. Da aber liegt der fundamentale Irrtum: Das Strafrecht meint immer den oder die Bürger*in ganz konkret, und zwar jede und jeden.

Das ist vielen nicht klar, weil sie sich selbst nicht als böse denken. Aber das ist dem Recht a priori egal. Um es mit einem Mash-up von Kafka und Tucholsky zu sagen: Alle stehen vor dem Gesetz, keine*r ist es.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.