- Reise

- Rumänien

Bukarests Parlamentspalast ist Ceaușescus steinernes Erbe

In Stalins Zuckerbäckerstil: Der riesige Parlamentspalast aus den 1980er Jahren prägt noch immer das Stadtbild Bukarests

Wer alt genug ist, erinnert sich sicher noch an die verschwommenen Fernsehbilder aus dem Winter des Jahres 1989 aus der rumänischen Hauptstadt Bukarest. An die Bilder vom hingerichteten Diktator Nicolae Ceaușescu und seiner Frau sowie an die Menschenmassen auf den Straßen, die den Sturz des Diktators feierten. Lastwagen voller Menschen fuhren mit rumänischen Fahnen, aus denen das sozialistische Symbol herausgeschnitten war, durch die Straßen. Vorbei an einem nicht enden wollenden Gebäude – dem Palast des Volkes, wie er damals noch hieß.

Gigantisch mutete das Bauwerk an. Geradezu grotesk groß, obgleich noch im Bau befindlich. Nach dem politischen Umsturz war lange nicht klar, was man mit dem zu drei Vierteln fertiggestellten Monstrum anstellen sollte. Abreißen? Weiterbauen? Man entschied sich 1991 für die Fertigstellung und Nutzung für das rumänische Parlament. Und so thront der Parlamentspalast – wie er heute heißt – bis heute über Bukarest.

40 000 Wohnungen mussten weichen

Nicht wirklich »über« Bukarest, aber da er auf einem Hügel erbaut wurde, ist er zumindest etwas erhaben. »Rund 40 000 Wohnungen mussten dem Bau des Palastes weichen. Ein ganzes Stadtviertel wurde abgerissen«, erzählt Elena Dumitru, die Touristengruppen durch den Palast führt. Nach einer aufwendigen Kontrolle wie auf dem Flughafen sieht man auf ihrer rund einstündigen Tour auf Englisch jedoch nur einen klitzekleinen Ausschnitt des Palastes. Die Begehung aller 5100 Räume und Hallen wäre eine Tagestour. Mit einer bebauten Fläche von 65 000 Quadratmetern und einer Geschossfläche von 365 000 Quadratmetern ist er bis heute immer noch das zweitgrößte administrative Gebäude der Welt. Nur das Pentagon übertrumpft ihn.

- Anreise: Von Berlin fliegt Ryanair in die rumänische Hauptstadt. Wenn man rechtzeitig bucht, kommt man für rund 60 Euro hin und zurück. Von Hamburg und Berlin fahren Flixbusse, einige direkt. Tickets sind ab 60 Euro je Strecke verfügbar, die Fahrt dauert jedoch rund 30 Stunden. Mit dem Zug ist man ähnlich lange unterwegs.

- Parlamentspalast: Der Parlamentspalast bietet täglich mehrere Führungen auf Englisch an. Tickets kann man entweder online (cdep.ro) oder direkt vor Ort am Besuchereingang erwerben (in der Hauptsaison besser einen Tag vorher buchen). Die rund einstündige Tour kostet 12 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Schüler und Studenten über 18 Jahre und 4 Euro für Kinder. Der Personalausweis muss unbedingt vor der Tour vorgelegt werden.

- Casa Ceaușescu: Die »Ceaușescu Mansion« ist erst seit 2017 für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Haus ist nur im Rahmen einer Tour zu besichtigen. Erwachsene zahlen 13 Euro, für Kinder werden 11 Euro fällig (Geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Tickets online oder vor Ort erhältlich). www.casaceausescu.ro

Die Idee für den Palast sei Nicolae Ceaușescu bei einem Staatsbesuch in Nordkorea in den 1970er Jahren gekommen, erzählt Elena Dumitru weiter. Bei ihrem Vornamen muss sie selbst schmunzeln, denn die Gattin von Langzeitdiktator Ceaușescu hieß ebenfalls Elena. Zunehmend despotisch haben die Ceaușescus Rumänien seit den 1970er Jahren regiert. Baubeginn für ihren gigantischen Palast war im Jahr 1984. Die Baustelle des Palastes suchte das Präsidentenpaar wöchentlich auf, um sich über den Baufortschritt zu informieren und genaue Anweisungen zu erteilen. Zeitweise waren bis zu 20 000 Arbeiter auf der Baustelle tätig, viele davon Militärangehörige, aber wohl auch Zwangsarbeiter. Bis 1989 war er bereits zu drei Vierteln fertig. Entstanden ist ein Klotz aus Marmor, Kristallleuchtern, riesigen Teppichen und Vorhängen.

Vorbei an unendlich viel Marmor geht es zum Haupteingang. Da der Bau 1989 noch nicht abgeschlossen war, vermisst man sozialistische Insignien, bis auf wenige Gemälde, die die Ceaușescus anfertigen ließen, beinahe gänzlich. »Sie waren aber geplant und die einzelnen Säle sollten auch alle sozialistische Namen erhalten«, erzählt die 45-jährige Elena Dumitru.

In der Eingangshalle schwingen sich von rechts und links mächtige Marmortreppen herunter. Von rechts sollte Nicolae heruntergeschritten kommen, während seine Gattin Elena auf der linken Seite nach unten schreiten sollte. Ob die linke Treppe wirklich achtmal abgerissen wurde, um Elenas Schritthöhe genau zu entsprechen, kann heute nicht mehr genau festgestellt werden.

Alle Materialien aus Rumänien

Um den Palast rankten und ranken sich Mythen. »Fest steht, dass Nicolae Ceaușescu die Parole ausgegeben hat, dass alle Materialien für den Palast aus Rumänien stammen sollten«, erzählt Dumitru. Und rund 90 Prozent der Materialien stammten wohl wirklich aus Rumänien. Dabei war das Land Ende der 1980er Jahre bitterarm – Menschen hungerten und es gab im Winter nicht genügend Brennstoff.

Mitten in dieser Versorgungskrise schickte sich das Land an, den Traum seines Diktators Wirklichkeit werden zu lassen. In transsylvanischen Klöstern entstanden gigantische Teppiche und Vorhänge. Allein die Vorhänge an den Fensterseiten der beiden Marmortreppen wiegen zusammen zwei Tonnen. Im mit 2000 Quadratmetern größten Saal des Gebäudes liegt ein Teppich aufgerollt, der drei Tonnen auf die Waage bringt. Insgesamt wurde eine Million Kubikmeter Marmor aus Siebenbürgen und 3500 Tonnen Kristallglas verbaut. »Der schwerste Kristallleuchter wiegt fünf Tonnen«, erfährt man von Elena Dumitru.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Gigantische Ausmaße, dabei war schon während der Bauphase nicht genau klar, wie der Palast eigentlich genutzt werden sollte. Während man im Berliner Palast der Republik an Konzertsäle, Kegelbahnen und Restaurants gedacht hatte, fehlten diese Nutzungsideen in Bukarest fast vollständig. Reden wollte Ceaușescu halten. Im Saal neben dem Eingang wäre für 400 Gäste Platz gewesen. »Die Akustik des Saales war aber so angelegt, dass der Applaus sich nach 4000 angehört hätte«, so die Tourleiterin.

Nach einer Stunde entlässt einen die Tour ins Bukarest des 21. Jahrhunderts. Ein gepflegter Park an der Seite des Palastes lädt zu einer Rast ein, um den Gigantismus sacken zu lassen. Das Erbe der Ceaușescus hat das Stadtbild bis heute geprägt. Der Boulevard der Einheit zieht sich vom Palast über drei Kilometer schnurgerade durch die Stadt. Er ist natürlich länger als die Champs-Élysées in Paris (und einen Meter breiter).

Ins private Luxusheim der Ceaușescus

Seit 2017 ist ein weiteres Relikt der Ceaușescu-Ära in Bukarest zu besichtigen. Im noblen Stadtteil Primaverii im Norden der Stadt liegt die Villa der Familie, in der sie von 1965 bis 1989 lebte. Nach der Revolution in Rumänien wurde sie als Gästehaus der Regierung genutzt, ist aber nun ebenfalls im Rahmen einer geführten Tour für die Öffentlichkeit zugänglich.

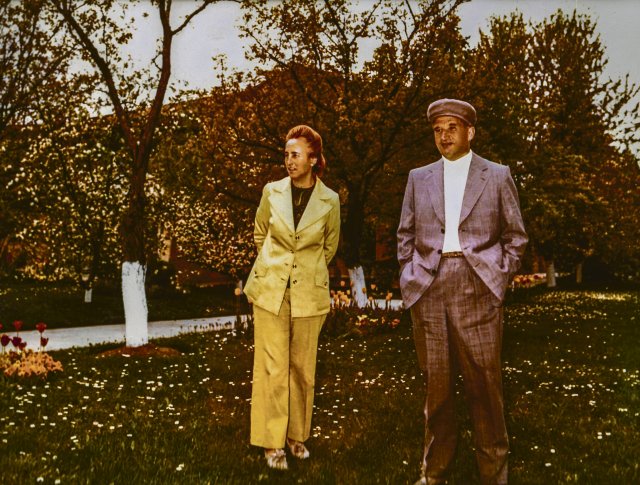

In rund 45 Minuten erhält man einen ziemlich detaillierten Einblick, wie die Ceaușescus mit ihren drei Kindern lebten. »Der jüngste Sohn Nicu war beim Einzug schon 14 Jahre alt«, erzählt der Tourguide Alexandru Ionescu. Der 27-Jährige arbeitet nebenberuflich als Guide in der Casa Ceaușescu. Seinen echten Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. »Man weiß nie, wohin sich Rumänien entwickelt«, so Ionescu. Die Tour sei extra unpolitisch. Hier bekommt man kurz eine Ahnung davon, dass die Aufarbeitung der Ceaușescu-Ära wohl noch nicht abgeschlossen ist. Die Villa der Ceaușescus ähnelt in ihrem Stil sehr dem Palast in der Innenstadt, sie wirkt wie dessen Miniaturausgabe.

Goldene Wasserhähne

Unübersehbar wurde Versailles zum Vorbild genommen. Ein Raum ist auch direkt nach Louis XIV. benannt – ob die ehemaligen Bewohner ihn auch schon so nannten, ist nicht überliefert. Nicolae Ceaușescus Arbeitszimmer erschlägt einen förmlich mit Holzvertäfelungen. In Elenas Privaträumen fallen die goldenen Wasserhähne in Form von Schwänen ins Auge. »Es ist alles kein echtes Gold. Nach der Revolution wollten Plünderer hier zu schnellem Reichtum kommen – sie wurden enttäuscht«, so Ionescu. Überhaupt kam es dann gar nicht zu Plünderungen, weil die Villa sofort von Soldaten bewacht wurde.

Der überbordende Protz und Prunk erschlägt einen bei dem Rundgang. Jeder Bewohner hatte seine eigenen Privatgemächer – und sein eigenes Bad. Alles gehalten in einer schweren Melange aus Brokat, Samt und Stuck. Standesgemäß steht ein Klavier im Eingangsbereich. »Spielen konnte es kein Familienmitglied«, so Ionescu ironisch. Ein eigenes Spa, ein riesiger Wintergarten und ein großes Schwimmbad runden das Ensemble ab. »Für die normale rumänische Bevölkerung gab es solche Schwimmbäder nicht. Ende der 80er Jahre konnte man sich glücklich schätzen, wenn warmes Wasser aus der Leitung kam«, erzählt der Tourguide.

Vorbei an riesigen Ankleidezimmern mit je rund zehn Meter Kleiderschrank pro Ehepartner gelangt man in den Park der Villa. Im Museumsshop kann man Ceaușescu-Seife und Wein kaufen. Der Diktator als Souvenir. Im Garten rufen Pfaue, vermutlich Nachfahren jener Tiere, die Ceaușescu sich nach einem Besuch im Iran hat importieren lassen.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.