- Politik

- Biden in Deutschland

»America First« mit menschlichem Antlitz

Auch gegenüber Joe Biden blieb Deutschland hasenfüßig in der Vasallenrolle

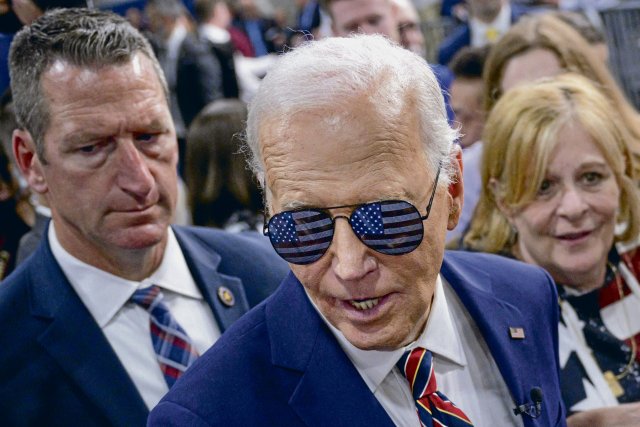

Joe Biden kommt doch noch nach Berlin. Der anstehende Nachholbesuch des US-Präsidenten wird von vielen warmen Worten und Ehrungen für den wacklig gewordenen Altmeister, der seit 52 Jahren in der US-amerikanischen Bundespolitik aktiv ist, begleitet. Schließlich stellt die Reise auch einen Schlusspunkt der von ihm geprägten Beziehungen zum engen Verbündeten Deutschland dar.

Seine vier Amtsjahre, die formal erst am 20. Januar enden, in der öffentlichen Wahrnehmung aber mit seinem schockierend schwachen Auftritt im TV-Duell mit dem Ex-Präsidenten und neuerlichen Kandidaten Donald Trump im Juni 2024 ihren Tiefpunkt fanden, waren von vielen außenpolitischen Herausforderungen geprägt. Die größten sind weiter ungelöst: der anhaltende wirtschaftliche, technologische und militärische Aufstieg Chinas als strategischer Rivale Nummer eins der Vereinigten Staaten; das Scheitern des von den USA angeführten Afghanistan-Einsatzes; der seit einem Jahr immer weiter ausgreifende Nahost-Konflikt – und seit nunmehr bald drei Jahren der offene Eroberungskrieg Russlands gegen die Ukraine, in dem Moskau fortwährend über Atomwaffen raunt.

Gemischtes Erbe

Der älteste Präsident der US-Geschichte (Biden ist fast 82), der sich stets in erster Linie als Außenpolitiker verstanden hat, hinterlässt ein gemischtes Erbe. Mit der weiteren Polarisierung der heimischen Gesellschaft widerspiegelt es sowohl die schwindende Strahlkraft der USA als auch deren schrumpfende Möglichkeiten, Weltgeschicke in ihrem Sinne zu prägen. Zwar gründete auch Bidens Außenpolitik ideologisch auf dem sogenannten liberalen Internationalismus und dem Exzeptionalismus, also Amerikas absurder Anmaßung, der Welt automatisch Vorbild und Führer zu sein.

Doch die vermehrten Defizite zwingen die USA zu neuem Pragmatismus. Politisch wie persönlich verkörpert der scheidende Präsident dieses neue US-amerikanische Dilemma. Sowohl die mögliche Angst, dass nach einer zweiten Trump-Präsidentschaft im Jahr 2028 vielleicht überhaupt keine faire Wahlen mehr stattfinden würden, sowie die reale Gefahr, dass mit Trump traditionelle Verbündete zu offenen Gegnern werden, sind nur Ausdruck dieser Krise des Westens.

Die Schlussmonate seiner Präsidentschaft werden vor allem vom täglich eskalierenden Krieg in Nahost überschattet.

Auch in den Biden-Jahren gab es gegenüber Deutschland und der EU de facto eine »America First«-Politik. Sie wurde geschmeidiger, unter größerer Betonung von Partnerschaft, weniger konfrontativ als unter Trump, gleichsam mit menschlichem Antlitz vorgetragen. Aber der Präsident, sein Außen- oder sein Verteidigungsminister ließen nie Zweifel, wer Koch und wer Kellner ist. Dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz freiwillig und schmallippig in dieser Rolle aalte, machte die Sache nicht besser. Der viel zitierte »partner in leadership« ist Deutschland für die USA in den Biden-Scholz-Jahren jedenfalls nicht geworden, vielmehr Vasall geblieben, stets darauf bedacht, unsichtbar und unangreifbar hinter Washingtons Rücken zu verschwinden.

Das bedeutendste Gesetzespaket der Biden-Zeit entfaltet seine Wirkung innen- wie außenpolitisch. Es ist eines der Beispiele des America-First-Kurses à la Biden. Der »Inflation Reduction Act« (IRA), vor zwei Jahren verabschiedet, stellt mehr als zwei Billionen Dollar bereit, um durch Ankurbelung der Binnenkonjunktur und Schaffung von bisher bereits mehr als 300 000 Arbeitsplätzen zugleich die Energiewende zu beschleunigen.

Apokalyptischer Rückzug aus Afghanistan

Mit dem IRA gelang es dem Präsidenten, ein substanzielles Klimaschutzprogramm im Parlament an den Republikanern vorbeizuschleusen. Keine kleine Leistung. Es aktiviert und modernisiert die US-Wirtschaft, unter anderem mit milliardenschweren Prämien für E-Autos. Diese fließen jedoch nur, solange die Fahrzeuge vor allem in den USA gebaut werden. Europäische und deutsche Hersteller sehen sich folglich benachteiligt – hilft nichts: America first.

Vor allem drei außenpolitische Krisen bestimmten Bidens Amtszeit. In Afghanistan erbte er einen von Trump stümperhaft geschlossenen Deal mit den islamistischen Taliban. Biden wollte die US-amerikanischen Truppen nach 20 sinn- wie ergebnislosen Jahren aus Afghanistan holen und so einen »ewigen Krieg« beenden. Als Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Streitkräfte erledigte er das mit apokalyptischen Bildern vom Flughafen Kabul in einem Dilettantismus, der ihm bis heute anhängt.

Nahost-Krieg zeigt Amerikas begrenzte Möglichkeiten

Die Schlussmonate seiner Präsidentschaft werden vom eskalierenden Krieg in Nahost überschattet. Nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sicherte Biden dem jüdischen Staat bedingungslose Solidarität zu. Doch seit Israel den Krieg mit quasi unterschiedsloser Gewalt erst nach Gaza und dann in den Libanon trieb und in atemberaubendem Umfang auch Zivilbevölkerung tötet, ging der Präsident mehrfach zu Israels Kriegspremier Benjamin Netanjahu auf Abstand – freilich ohne diese Distanz mit befriedenden Taten zu bekräftigen. Biden beschwört das Völkerrecht, aber Netanjahu fällt er vorerst nur mit erhobenem Zeigefinger in den Arm. Gerade der Nahost-Krieg offenbart sowohl Amerikas begrenzte Möglichkeiten als auch seinen begrenzten Willen.

Der andere große Konflikt, der Biden in Atem hält, ist Russlands verbrecherischer Krieg gegen die Ukraine. Die USA als größter Unterstützer haben dem überfallenen Land mit vielen Milliarden Dollar, Waffen und Know-how geholfen. Wenn anstelle des Demokraten weiter der Republikaner Trump Präsident gewesen wäre, gäbe es die Ukraine auf der politischen Landkarte heute wohl nicht mehr. Das Verdienst, dies bis jetzt – mit hohem Blutzoll der Ukrainer – verhindert und den russischen Aggressoren getrotzt zu haben, gebührt nicht zuletzt dem bald abtretenden Biden, der in diesem ebenso absurden wie abscheulichen Krieg verantwortungsbewusst und nicht als bellizistischer Eiferer auftritt.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.