Der will nur spielen

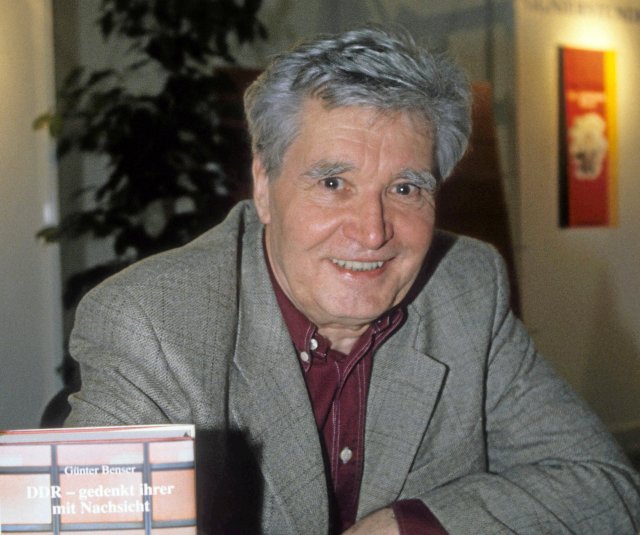

Sylvester Groth mag es gerne künstlich, auch als »Inspektor Barbarotti«

W enn die Kamera über malerische Fjorde mit putzigen Holzhäusern gleitet, wenn skandinavisches Naturidyll Lust auf Urlaub macht und die Sonne dazu scheint – dann läuft meist deutsches Fernsehen. Hier schreiben Mankell, Larsson, Jungstedt, hier jagen Wallander, Lund und Beck, hier berieselt Inga Lindström die Abende, hier tut es heute Håkan Nesser. »Inspektor Barbarotti« heißt sein ARD-Beitrag zum Skandinavismus heimischer Unterhaltung. Und dass er in Norwegen gedreht, von Deutschen gespielt, mit italienischer Hauptfigur versehen wurde, dürfte die Gier nach televisionären Schwedenhappen kaum schmälern.

Hätte man es da nicht gleich auf Usedom drehen können? »Nein«, sagt Sylvester Groth über seine Ermittlerrolle. Die Landschaft, ihre Atmosphäre vor Ort sei unersetzbar. Und drei Wochen fern der Heimat, das sorge für »höhere Konzentration beim Arbeiten«. Denn egal, ob in einem Theaterfilm, einem Blockbuster oder einem Fernsehkrimi wie diesem: Beim Dreh, der Titelheld lächelt, »geht's ja auch um mich«. Es gibt kaum Schauspieler, die sich so freimütig ins Zentrum ihres Wirkens stellen und dessen Gelingen mehr zur persönlichen Sache machen. Erfolgreich sei Groth, wenn er seine Arbeit erledige. »Ob sie die Leute dann sehen wollen oder nicht, ist mir wurscht.« Dieses Selbstvertrauen hat er sich verdient. Da kann ihm auch die fade Adaption des ersten Barbarotti-Romans »Mensch ohne Hund« wenig anhaben.

Mit all der Tiefe seiner blauen Augen, mit dem Mienenspiel eines zerfurchten Gesichts und dieser melancholischen Heiterkeit in jeder Szene müht er sich redlich, der Familientragödie Leben einzuhauchen. Es misslingt selbst diesem Könner aus Sachsen-Anhalt, der nach kurzer DEFA-Karriere für Filme wie »Momo« ausreisen durfte und bald exzellente Bühnen in Ost wie West bespielte. Doch erst wenn man weiß, wie gleichgültig ihm Applaus und Quote sind, wird klar, warum der 52-Jährige überhaupt einen serientauglichen Polizisten auf diesem Sendplatz spielt.

Es geht ihm um Kunst. Kunst im eigentlichen Sinne, aller Funktionalität beraubt, als Selbstzweck. Ihre Umwege, sagt Groth, führen doch eher ans Ziel als krampfhafte Wirklichkeitsnähe. Authentizität, er winkt ab, »ist das schlimmste Wort im Film«. Der Absolutheitsanspruch ans Wahrhaftige – »furchtbar!« Er will seine Rolle spielen. Spielen! Der Schauspielschüler in ihm wiederholt es einmal, zweimal, zur Unterstützung seines Credos: Realismus ist nur eine Facette seines Fachs und sicher nicht die wichtigste.

-

/ Christin Odoj»Marzahn mon amour«: Einmal auf dem Thron sitzenDie ARD verfilmt Katja Oskamps Erfolgsroman »Marzahn mon amour« als Miniserie

-

/ Thomas BlumWeidel und Musk auf X: Puh!Als die ARD einmal feststellte, dass Hitler kein Kommunist war

-

/ Jan FreitagBizarre Blutsauger und langweilige LegendenDas Beste und das Schlimmste, das dieses Jahr über unsere Bildschirme flimmerte, in loser Reihenfolge

Für diese Undurchschaubarkeit erhielt er 2002 den Grimme-Preis. Eine Ehre? Ach Preise, sagt Groth. Elitenförderung lasse die Deutschen doch kalt. Und beides sorge auch nicht für mehr Angebote, geschweige denn Geld. Nur wer seine Person öffentlich vor die Figur stellt, könne vom Ruhm profitieren. »Dieser Exhibitionismus« aber, der fehle ihn. »Ich muss nur gut spielen.« Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, auch abseits der Bühne. Mit seltsam verknoteter Lederjacke und dem übersteuerten Akzent des Wahlberliners, der seine wahre Herkunft verleugnet, mit großen Gesten und noch größerem Gelächter erklärt er sich in einem Luxushotel. Und er tut es, als sei ihm alles ziemlich egal und zugleich wichtig. Wie gesagt: Er will nur spielen.

Filme wie »Aghet« etwa, ein dokumentarisches Kammerspiel über den türkischen Völkermord an den Armeniern vor 95 Jahren. Er verkörpert darin einen deutschen Zeitzeugen mit so beiläufiger Abscheu, dass authentisch ein guter Begriff wäre. würde Groth ihn dulden. Seine Welt aber bleibt die der Theatralik, sehr künstlich, stets kraftvoll. Ein Mann klarer Worte. Über den Fernsehbetrieb zum Beispiel, die Unterforderung des Publikums, verdorben durch »Comedyscheiße« und die »absurde Quote«. Ihretwegen würden seriöse Stoffe wie »Aghet« nachts versendet, damit nach acht Platz fürs Seichte ist. »Inspektor Barbarotti«, möchte man einwerfen. Aber der, er meint das ernst, ist ja auch nur dazu da, ihn zu spielen.

»Inspektor Barbarotti – Mensch ohne Hund«, ARD, Do., 10. Juni, 20.15 Uhr.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.