- Kultur

- Zum Tod von Gian Maria Volonte

Die Gesichter der Entfremdung

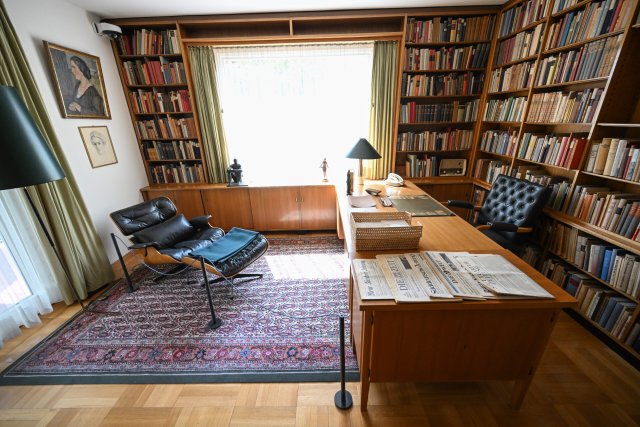

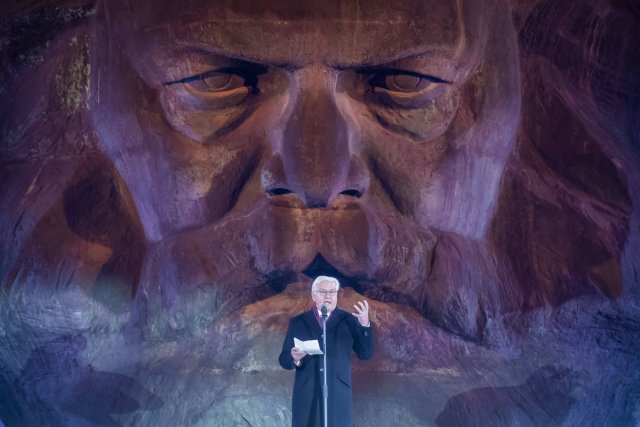

Er liebte es, jene Typen darzustellen, die ihm am verhaßtesten von allen waren: die über jeden Verdacht erhabenen Bürger, die Gangster mit der Maske des Biedermannes, die berechnenden Karrieristen im schummrigen Zusammenspiel von legaler und illegaler Macht. Ihnen rückte der Schauspieler Gian Maria Volonte analytisch zu Leibe; er setzte sein auf den ersten Blick unbewegliches, von der Macht versteinertes Gesicht den Kameras der Filmemacher des „Cinema di dinuncia“, des Kinos der sozialen Anklage, aus und zeigte in faszinierenden Miniaturen, was sich hinter der Fassade verbirgt, eine Gier nach Geld, Erfolg und Macht, ein Seelenleben im Zustand des Abtötens.

Aber er spielte auch den Widerpart dieses korrupten Machtmenschen, den Intellektuellen, den Künstler, der in der Begegnung mit dem Volk, in der Begegnung mit der Tat, revolutionär oder kriminell, all seine Gewißheit verliert. Wenn man alle seine Rollen zusammennimmt, so hat Gian Maria Volonte im Film die Geschichte des bürgerlichen Intellektuellen aus dem italienischen Norden und seine Begegnung mit der archaischen Armut Und Gewalt des Südens in allen Möglichkeiten vorgeführt, vom Aufstieg eines Mannes aus dem Volk in „Der Fall Mattei“ (1972), der seinen Wurzeln treu zu bleiben versucht und am Ende Opfer der von Indu-

strie, Mafia und Geheimdiensten gebildeten Schattenmacht wird, bis zum sehend untätigen Arzt und Erzähler in „Chronik eines angekündigten Todes“ (1987). Ursprung aller dieser Rollen ist eine tiefe Entfremdung, eine Verzweiflung, die einmal in Haß, das andere mal in Demut umschlägt: Gian Maria Volonte spielt den Mann, der seinen sozialen und kulturellen Ort verloren hat und dessen Maske nicht verbergen kann, daß Macht keine Entschädigung dafür ist.

Der Regisseur dieser Filme ist Francesco Rosi, und in seinen Filmen wurde Volonte weder Star noch Chiffre, sondern aktiver Mitarbeiter Mit Rosi hat Volonte seinen scheinbar so reduzierten Darstellungsstil entwickelt, ein ständiger Versuch, den Zuschauer die soziale Geste, die scheinbare Tatenlosigkeit seiner Charaktere durchschauen zu lassen.

Auch sonst ist seine Karriere beim Film geprägt durch die Zusammenarbeit mit sozialkritischen Regisseuren. Das politische Engagement des Gian Maria Volonte reichte bis in seine Theaterzeit: 1933 in Mailand geboren, spielte er bereits mit 18 Jahren im „Carro di Tespi“ und nahm 1954 ein dreijähriges Studium an der Academia di arte drammatica auf. Danach widmete er sich dem „teatro militante“, dem Theater- in der ästhetischen und politischen Revolte. Mit dem italienischen Unterhal-

tungskino der sechziger Jahre ließ er sich nicht ein. Dafür spielte er in dem dokumentarischen Spielfilm der Gebrüder Taviani „Un uomo a brucciare“ (1962) und arbeitete dann konstant mit dem Regisseur sozialkritischer Kriminalfilme, Elio Petri, zusammen.

Volonte spielte für Giuliano Montaldo in „Sacco und Vanzetti“ (1971), für Marco Bellocchio in „Knallt das Monstrum auf die Titelseite“ (1973), später für Emidio Greco in „Eine einfache Geschichte“ (1991). Stets blieb sein erstes Augenmerk auf dem politischen Gehalt der Rolle. Seine analytisch angelegten Rollen waren so tief in der widersprüchlichen Geschichte seines Landes verankert, daß ihm in außeritalienischen Produktionen (darunter die DEFA-Arbeit „Pestalozzis Berg“ aus dem Jahre 1988) nur wenig Glück beschieden war

Dafür gehören seine wenigen, aber ambitionierten Rollen in italienischen Western zum schönsten des Genres. Nachdem Volonte in Sergio Leones „Dollar“-Filmen als schurkischer Gegenspieler des Helden Clint Eastwood einem größeren Publikum bekannt geworden war, nutzte er seine Popularität, um sie in die Revolutionsgleichnisse der Filme wie „Töte Amigo“ (1966) von Damiano Damiani oder „Von Angesicht zu Angesicht“ (1967) von Sergio Solima einzubringen. GEORG SEESSLEN

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.