Fern vom Zuhause will eine Chilenin ihre Heimat finden

Sanft hilft Carmen Gennermann Deutschen auf die Welt, obwohl diese ihr manchmal Angst machen Von Peter Richter

Wie der Stall von Bethlehem sieht das Energiehäuschen inmitten der Cottbuser Plattenbausiedlung nicht aus. Oder ist es doch die moderne Variante der kargen Herberge aus vor christlicher Zeit? Hinter einer schweren Eisentür nackte Betonwände, eine steile Treppe führt nach oben. Wenig Licht, ein düsterer Vorraum, doch hinter der Tür dann ein Lager, jenem der Hirten im jüdischen Land nicht unähnlich. Da sitzen auf dem Boden wohl ein Dutzend junger Frauen. Sie beugen sich über ihre kleinen Kinder, Säuglinge - ein Vierteljahr und jünger. Sie wickeln sie, spielen mit ihnen, schwatzen, scherzen und lachen.

Zwischen ihnen eine Frau, die kaum älter aussieht und doch «schon» 43 ist, kräftig gebaut, mit kurzen Haaren, im Schopf tintenblau gefärbt. Sie wendet sich mal dieser Mutter, mal jenem Baby zu. Sie hat den Frauen in ihrer schwersten glück lichsten Stunde beigestanden und der Julia, dem Bjarne, dem Karl, der Naima, dem Leon auf die Welt geholfen. Sie ist die Hebamme Carmen Gennermann, geborene Azua, selbst zur Welt gekommen in Santiago, Chile, seit 1977 mit Wohnort Cottbus.

Sie hat die Kinder nicht gezählt, bei deren Geburt sie den Müttern die Angst nahm und den Schmerz vergessen half, den Neugeborenen selbst den Weg ins ungeschützte Leben zeigte und den ersten befreienden Schrei beibrachte. Nicht mit dem berühmten Klaps auf den Po, sondern sanft, einfühlsam, durch das Kitzeln der Fußsohlen, das Massieren des Rückens. Vom Pariser Kinderarzt Frederick Leboyer stammt die Theorie, dass grelles Licht, Kälte, Unruhe, Schmerzen bei der Geburt negativ prägende Wirkungen haben können. Er plädiert dafür, dass die Kinder ohne laute Geräusche und fremde Hände, in abgedunkelten Räumen, in engem Kontakt mit der Mutter zur Welt kommen, von der ersten Minute an Geborgenheit erfahren. «Dann hat das Leben besser angefangen» sagt auch Carmen Gennermann. «Und wenn es dann zu Hause so weitergeht, die Eltern sich für ihr Kind Zeit nehmen, wenn es Zuwendung erlebt, sich geborgen fühlt, dann kann es viel eher ein guter Mensch werden.»

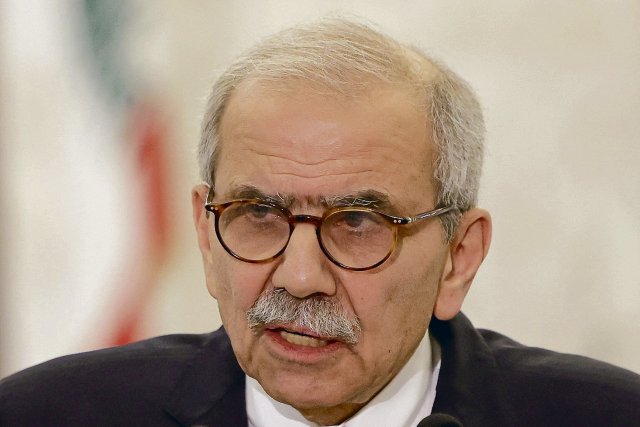

Für Carmen ist jede Geburt ein einmaliger Vorgang, der Routine nicht verträgt und sich eigentlich der Statistik entzieht. Aber 1500 oder 1800 sind wohl durch ihre Hände gegangen («Ein großes Dorf!»), und oft dachte sie: «Wenn das Kind da auf dem Tisch liegt, vielleicht schreit, dann frage ich mich oft: Mein Gott, was wirst du einmal werden? Vielleicht ein Ingenieur, ein Bankkaufmann, der künftige Bundeskanzler, ein berühmter Räuber ...? Da ist noch alles möglich.» Sie weiß, dass die Entscheidungen früh fallen und wünscht sich, dass die Eltern dem Neugeborenen ihre Zeit geben, Wärme spüren lassen, Geborgenheit vermitteln. «Wer in Gebor Carmen Gennermann.mit einem.»ihrer« Kinder

genheit aufwächst, kann keine bösen Gedanken haben», glaubt sie ...

Carmen Gennermann weiß, wovon sie spricht. Als sie 16 war, putschte in Chile Pinochet. Bis dahin hatte sie sich wenig für Politik interessiert, aber das Leben unter Allende, das sagte ihr zu. Sie spürte, wie sich nach dessen Ermordung das Land veränderte, und als sie zwei Jahre später einen jungen Mann kennenlernte, der im Untergrund arbeitete, stellte sie sich ohne Zögern an seine Seite. Sie ar beitete als Kurier. Dann erlebte Carmen, wie ein Kontaktmann gefasst wurde. Er selbst widerstand der Folter, doch als sie seinen sechsjährigen Jungen holten, er seine Schreie hörte, brach er zusammen. Das Mädchen war in größter Gefahr, und bei der ersten Amnestie 1976 ließ man sie mit ihrem Freund, den sie inzwischen geheiratet hatte, ausreisen. «Drei Länder standen zur Wahl: Frankreich, Finnland und die DDR», erzählt Carmen. «Frank reich war für uns zu ausländerfeindlich, Finnland zu kalt, aber die DDR, die hatte doch schon den Sozialismus, den wir wollten. Wir gingen dorthin.»

Sie wurden nicht enttäuscht. Schon im ND-Foto: Burkhard Lange

Übergangsheim in Eisenhüttenstadt stand jeden Tag das reichhaltige Büffet bereit. Dann erhielten sie eine Wohnung, komplett eingerichtet mit Schrankwand, Tisch, Stühlen, bezogenen Betten, Handtüchern im Bad. Oskar Gonzales, ihr Mann, weinte. Immer war er Flüchtling gewesen. Erstmals hatte er ein eigenes Zuihause. Gewiss: Die Vita-Cola war für sie so etwas wie «Kakerlakensaft», und echte Blue Jeans fand sie hier auch nicht. Aber endlich wieder jene Geborgenheit, die sie im faschistischen Chile vermissen musste. Nachbarn, denen sie vertrauen konnte. Eine neue Aufgabe. Eine zweite Heimat.

Vor zehn Wochen saß Carmen Genner mann auf der Bühne des Cottbuser Staatstheaters. Der Bundespräsident war gekommen, um mit örtlichen Initiativen über den Rechtsextremismus zu diskutieren. Ihm sagte sie, dass sie seinerzeit nicht nach Deutschland, sondern in die DDR emigriert sei. Und dass sie froh wäre, damals und nicht heute gekommen zu sein.

Denn sie wurde nicht nur von den Behör den, sondern auch von den Menschen mit offenen Armen empfangen. Keine verordnete Fremdenfreundlichkeit schlug ihr entgegen, sondern echte Herzlichkeit, gemischt mit Neugier und Erwartungen. Man sagte ihr, dass in Krankenhäusern Arbeitskräfte gebraucht würden, besonders Hebamme wollten nur wenige junge Mädchen werden. Carmen wunderte sich und dachte zugleich daran, dass sie nicht hierher gekommen war, um Ansprüche zu stellen. Sie war dankbar für das, was man ihr bot, und wollte nützlich sein. Im Cottbuser Krankenhaus fing sie an, mit den allereinfachsten Verrichtungen. Und alle halfen ihr. «Sie setzten sich in der Mittagspause hin und hielten die Tasse hoch, den Löffel, den kleinen Löffel, die Gabel. Ich sollte schnell die Sprache lernen, und ich habe mich bemüht.» Von Anfang an wur de sich im Kreißsaal eingesetzt. Sie besuchte die Hebammenschule, erhielt dann sofort einen Arbeitsvertrag.

Geborgenheit war für sie nicht die bequeme Hängematte, sondern das Gefühl, gebraucht zu werden, Verantwortung zu haben. Natürlich hat sie gemerkt, dass Chilenen, politische Flüchtlinge, anders behandelt wurden als Vietnamesen oder Angolaner. «Auch sie haben gespürt, dass wir >bessere< Ausländer sind», sagt Car men Gennermann. In den Arbeitskollektive seien sie aber ebenso selbstverständlich aufgenommen worden wie sie. Die Chilenin vermisste kaum etwas in der DDR. Zwar konnte sie mit ihrem Pass jederzeit des Land verlassen, reisen, wohin sie wollte, aber zwischen 1977 und 1989 war sie nur zweimal in Westberlin, um Formalien zu erledigen. «Dort fühlte ich mich so nackt, so unbehütet», erinnert sie sich, «in der DDR war ich sicher.»

So wurde die Wende für sie zum tiefen Einschnitt. Plötzlich war diese Geborgenheit dahin. Sie verlor ihre Stellung im Krankenhaus und musste von vorn anfangen. Vielleicht wieder in Chile? Inzwischen war ihre Mutter in der Heimat gestorben und sie von Oskar Gonzales geschieden. Sie hatte erneut geheiratet, einen Fernmeldemechaniker aus dem Kraftwerk. «Einmal hatte ich Menschen zurückgelassen. Sollte ich auch meinem Mann das antun? Ich hatte hier einen Beruf, habe mich angepasst. Würde ich noch einen Neuanfang machen können?» Car men Gennermanns Fragen enthielten schon die Antworten. Sie blieb und entschloss sich, als selbständige Hebamme zu arbeiten. Sie brachte dazu Verbündete in den Krankenhäusern, wo weiterhin die meisten Entbindungen stattfinden. Die aber wollten zunächst die eigenen Ar beitsplätze absichern und betrachteten Konkurrenten oft mit Misstrauen. Auch ihr ehemaliges Krankenhaus. Plötzlich war das gute Verhältnis, das jahrelang gehalten hatte, dahin. Carmen konnte es nicht fassen. «Ich heulte - wie ein Kind, das mit den Eltern zerstritten ist.» Mehr als je erlebte sie jetzt auch Arroganz, Konkurrenzkampf, Neid, Missgunst. Kleinere Einrichtungen wurden als «Gebärklitschen» abgetan. Oft war sie verzweifelt. Hatte sie ihre Heimat wieder verloren?

Schließlich fand sie doch einen «alten Chef mit frischem Gehirn» - im 30 Kilometer entfernten Forst. Dort ließ man ihr Spielraum, und sie nutzte die neuen Möglichkeiten. Sie weiß, dass sie in der DDR eine gediegene Ausbildung erhielt. Aber sie hat auch gemerkt, dass zum exakten Wissen das Herz treten muss. Jeder Mensch ist eigen, und auf jeden muss man in besonderer Weise eingehen. Die Hebamme wollte den jungen Frauen schon vor der Geburt eine Stütze sein. Sie begleitete sie auch danach. Bald sprach sich bei den Schwangeren herum: Geht zur Chilenin. Die ist lieb.

Carmen Gennermann ließ sich auf die neue «Heimat» ein, so fremd sie geworden schien. Sie ging auf die Menschen zu und fand ein Echo. Sie bewundert die Deutschen und kann sie doch oft nicht verstehen: «Sie sind so toll, Männer wie Frauen perfekt. Warum geben sie das Gute so wenig Anderen, warum sehen sie bei Fremden so oft nur das Schlechte?» Carmen schmerzt, dass jene, bei denen sie so viele gute Seiten kennengelernt, denen sie so viel zu verdanken hat, sich selbst in ein so schlechtes Licht bringen «Das macht mich traurig, das haben sie nicht nötig.»

Die Chilenin, die ihre Staatsbürgerschaft behalten hat, weiß auch hier, wovon sie spricht. Einmal hat sie ein werdender Vater des Kreißsaals verwiesen: «Mein Kind kommt nicht durch eine Ausländerin zur Welt.» Sie ist auch schon angepöbelt wor den, ihren Sohn hat man zusammengeschlagen. Den Täter von der «Deutschen Alternative» brachte sie vor Gericht, und dann stand sie ihm eines Tages ungeschützt gegenüber und hatte vielleicht Glück, dass ein guter Bekannter hinzu kam. Sie spürt die Bedrohung und gibt ihr doch nicht nach. Sie will an das Gute im Menschen glauben, denn nur dann kann sie Hoffnung weitergeben.

Als Carmen Gennermann auf der Bühne des Cottbuser Staatstheaters so ehrlich über ihre Erfahrungen in der DDR und im heutigen Deutschland gesprochen hatte, schüttelte die Brandenburger Ausländer beauftragte missbilligend den Kopf. Doch die Chilenin hat ein feines Gespür. Wie der Student Sha Sha Foulon Barton aus Kamerun sei sie sich neben Johannes Rau und den anderen^Politikern «wie Blumenvasen aus Chile und Afrika» vorgekommen, einfach Staffage. «Man hat uns am Schluss nicht einmal Auf Wiedersehen gesagt.» Sie bleibt auf der Suche nach der wahren Heimat, um deren Zukunft sie manchmal bangt. Nicht die kleinen Schläger hält sie für die eigentliche Gefahr, sondern dass sich das geistige Klima im Land allmählich verändert. Beklemmend war am Fall Sebnitz für sie vor allem, wie schnell sich die Stimmung erst in die eine Richtung und dann innerhalb von Stunden in die total entgegen gesetzte veränderte.

Dagegen möchte sie etwas tun - mit ihren Mitteln,, von der ersten Lebensminute der kleinen Menschen an. Sie zeigt auf ihre Hand. «Vielleicht sollten wir hier manchmal einen kleinen Schnitt machen. Dann würden wir sehen, dass bei uns allen das Blut rot ist. Alle sind gleich geschaffen. Woher wir kommen, ist Zufall.» Nebenan spielen noch immer die jungen Mütter mit ihren Kindern - auf dem Boden gelagert wie unter dem Stern von Bethlehem. Carmen sagt, dass sie sich schon lange vom christlichen Glauben verabschiedet hat. Sie braucht ihn nicht, um eine menschliche Botschaft zu verkünden.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.