Der New Yorker Aufstand

Garth Risk Hallberg: Sein großer Roman »City on fire« hat seinen Hintergrund in der Nacht vom 13. Juli 1977

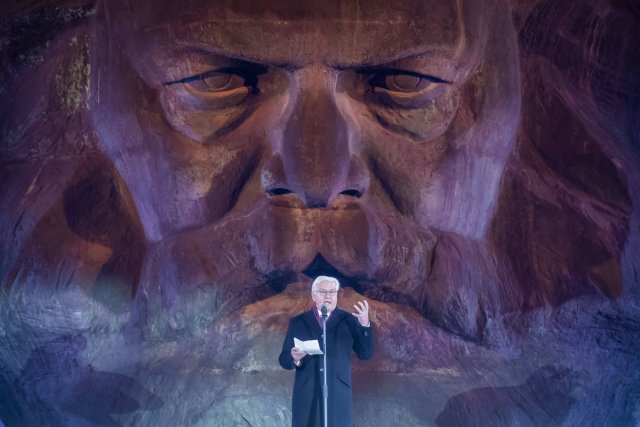

Der spontane Aufstand 1977 in New York hat schon fast mythischen Charakter. Als in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli für mehr als 24 Stunden in ganz Manhattan nach dem Blitzeinschlag in einem Umspannwerk der Strom ausfiel, kam es eine Nacht lang zu massenhaften Plünderungen und wilden Straßenschlachten: Mehr als 1000 Brände wurden gelegt, 500 Polizeibeamte verletzt und 4500 Menschen festgenommen. In dieser Nacht entlud sich der angestaute Frust einer städtischen Bevölkerung, deren Kommune kurz vor der Insolvenz stand.

Ganz Stadtteile hatten sich damals in Abbruchviertel verwandelt, zugleich blühte die Immobilienspekulation. Die großstädtische Revolte während des »1977 Blackout« erfreut sich im zeitgenössischen amerikanischen Roman großer Beliebtheit. Schon vergangenes Jahr schrieb Rachel Kushner in »Flammenwerfer« über das Revoltenjahr 1977 und die Ereignisse rund um den New Yorker Stromausfall. Nun legte der 38-jährige Garth Risk Hallberg nach und präsentierte mit »City on fire« ein mehr als 1000 Seiten umfassendes Opus über den Blackout und die nächtelangen Riots.

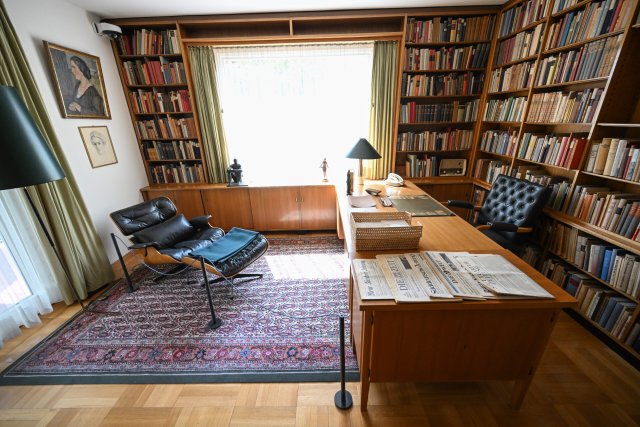

Garth Risk Hallberg bietet ein ausuferndes Personal in den verschiedenen, sehr gekonnt ineinander geschobenen Erzählsträngen auf. Ein großer Teil seiner Großstadtfiguren sind Punks, die in einem Manhattaner Abbruchhaus Musik machen und nächtelang wilde Partys und Konzerte veranstalten. Da ist der 17-jährige Charlie, der dem spießigen Elternhaus in Long Island entkommen ist, erste Erfahrungen mit linker Theorielektüre, Drogen und Punkmusik macht. Der schwule, heroinabhängige Künstler und Frontmann der Punkformation William ist Spross einer schwerreichen Ostküstenfamilie, der zum Zeitpunkt des Geschehens gerade ein Prozess wegen Insiderhandels ins Haus steht.

New York ist in diesem Roman aber nicht nur ein Hort des subkulturellen Widerstands. Hallberg kontrastiert die Mittsiebziger-Punk-Welt mit Williams Industriellenfamilie, die ebenso wie New York und das fordistische Wirtschaftssystem der 1970er Jahre in einer Krise steckt. Der Gewaltausbruch während des Stromausfalls wird dann zur symbolträchtigen Havarie einer Stadt, die stellvertretend für die ganze Gesellschaft steht.

Für »City on fire« hat der in Louisiana geborene Garth Risk Hallberg, den die »New York Times« schon als das »Literary Wunderkind of 2015« bezeichnete, glatt die rekordverdächtige Vorschusssumme von zwei Millionen Dollar erhalten. Mit diesem breit beworbenen Roman kommt nun also die Revolte, die 2010 das hiesige Feuilleton im Zuge der Debatte um den linksradikalen Theorie-Text »Der kommende Aufstand« beschäftigte, endgültig im Kulturbetrieb an.

Mit Ryan Gattis »In den Straßen die Wut« erschien in diesem Frühjahr ein weiteres Buch aus den USA, das von aufstandsartigen Ereignissen erzählt: in Los Angeles 1992 nach den rassistischen Polizeiübergriffen auf Rodney King. Auch in der Jugendbuch- und Science-Fiction-Filmreihe »Tribute von Panem« ist Aufstand ein immer wiederkehrender zentraler Schlüsselbegriff. Und in dem eingangs erwähnten Roman von Rachel Kushner wird die großstädtische Revolte im Krisenjahr 1977 als globales Phänomen von Rom bis New York in Szene gesetzt. »City on fire« erzählt den Aufstand als spontane kollektive Selbstermächtigung der Bewohner New Yorks. Nur liegt hier auch ein Stück weit das Problem dieses sonst großartigen Buches.

Die 1970er Jahre waren geprägt von verbindlichen politischen Organisierungen, auch in den USA. Aber eine Geschichte der US-amerikanischen Linken, wie sie etwa Jonathan Lethem in »Der Garten der Dissidenten« erzählt, bietet Hallbergs sonst aufwendig recherchierter Roman nicht. Die politischen Diskussionen der Figuren sind platt und reproduzieren bürgerliche Allgemeinplätze über den Anarchismus. Aufruhr und Revolte erschöpfen sich hier im subkulturellen Habitus. Bei Rachel Kushner ist das übrigens ähnlich. Es entsteht der Eindruck, als hätten die jungen zeitgenössischen Autoren keinen Zugang zur Geschichte der Linken in den USA und als würden sie die atomisierten Individuen ihrer neoliberalen Gegenwart in die 1970 Jahre rückübertragen. Das ist schade, gerade anlässlich der Vorwahlerfolge von Bernie Sanders wäre die Geschichte der US-amerikanischen Linken von großem Interesse. Aber letztlich drückt »City on fire« recht unvermittelt die Sehnsucht vieler junger Menschen weltweit aus, sich zur Wehr zu setzen und aus dem Normalbetrieb des Herrschaftsgefüges auszubrechen.

Garth Risk Hallberg: City on fire. Roman. Aus dem Amerikanischen von Tobias Schnettler. S. Fischer. 1080 S., 25 €.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.