Die Rose von einst steht nur noch als Name

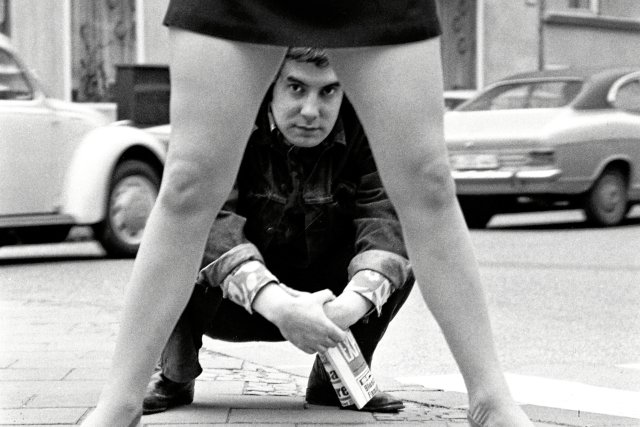

Zum 75. Geburtstag des Zeichendeuters Umberto Eco

Der Film entstand 1985, er hieß »Der Name der Rose«, und wer es zuvor noch nicht getan, griff nun zur Romanvorlage. Il nome della rosa. 1980 war das Werk im italienischen Original erschienen, 1982 auf deutsch, es entfesselte einen wahren Mittelalterboom. Gründliche Leser unter den Kinogängern bemerkten rasch: Der Film hatte wenig mit dem Buch zu tun. Die Geschichte um Entsagung und Leidenschaft in einer abgeschlossenen Welt - im Roman war sie nur eine von zahllosen Schichten, Vehikel für eine gewagte These. Unser Universum, behauptete der Autor, bestehe aus Codes, aus Zeichen. Als denkende und kommunizierende Wesen existieren wir nur, weil wir einen Teil dieser Zeichen zu deuten verstehen.

Heerscharen von Wortdeutern sollten sich fortan um die Entschlüsselung der »Rosen«-Zeichen bemühen. »William von Baskerville», das war einfach. Und »Jorge von Burgos«, klar, meinte Jorge Luis Borges (1899-1986), den blinden Seher, Direktor der argentinischen Nationalbibliothek und Schöpfer der »Bibliothek von Babel« (1941), jener labyrinthischen Bibliothek, die erst als Nachbau, als Kopie in »Der Name der Rose« wirklich berühmt wurde. Aber die tausend anderen historischen oder philologischen Anspielungen, Spiegelungen, falschen Fährten und Verweise, vom Autor mit wahrhaft diabolischer Lust im Krimi wie im doppelbödigen Rahmen versteckt ...? (»Der geneigte Leser möge bedenken: Was er vor sich hat, ist die deutsche Übersetzung meiner italienischen Fassung einer obskuren neugotisch-französischen Version einer im 17. Jahrhundert gedruckten Ausgabe eines im 14. Jahrhundert von einem deutschen Mönch auf Lateinisch verfassten Textes.«)

Der Autor - Umberto Eco, geboren am 5. Januar 1932 in Alessandria, Piemont: Er studierte Pädagogik plus Philosophie und promovierte über die Ästhetik des Thomas von Aquin. 1971 wurde er in Bologna Professor für Semiotik (die »Lehre von den Kennzeichen«). Diese Theorie der Zeichen ergründete er in wegweisenden Studien (etwa 1964 »Apokalyptiker und Integrierte. Zur kritischen Kritik der Massenkultur«), bevor sein Spieltrieb sich auch in erzählender Prosa und Zeitungsbeiträgen zeigte. Schon einige (deutschsprachige) Buchtitel offenbaren die verspielte Seite des Forschers, seine Vorliebe für Maskentanz und Provokation, Glossen und Parodien: »Platon im Striptease-Lokal«, »Derrick oder Die Leidenschaft für das Mittelmaß«, »Kant und das Schnabeltier«. (»Was hat Kant mit einem Schnabeltier zu tun? Nichts.«)

Jüngst erschienen: »Schüsse mit Empfangsbescheinigung« mit ebenso intelligenten wie amüsanten Kommentaren über Gesellschaft und überhaupt das Absurde unserer Zeit: Virenanschläge im Internet, Mel Gibsons Film »Die Passion Christi«, Massenmedien als Verbündete von Terroristen, Imagebemühungen der Polizei oder weibliches Philosophieren. Selbst eine Abschweifung über Primzahlen fehlt nicht.

Herr Professor plaudert gern. Und diese unterhaltsame Art, Mediävistik oder postmoderne Erzählstrategien zu vermitteln, sorgt für verlässlich hohe Leserzahlen, doch gleichermaßen für Kritik. Das deutsche Feuilleton sieht in Eco die »bärig-bärtige Verkörperung des Weltgeistes«, man attestiert ihm Eitelkeit und gepflegte Langeweile. Aber noch in seinem Imponiergehabe wirkt der »Klassenprimus unter den Intellektuellen« sympathisch.

In seinem jüngsten Werk ist Umberto Eco zurück bei seinem Ur-Thema, dem Verhältnis von Wirklichkeit und Abbild, Text und Interpretation. »Quasi dasselbe mit anderen Worten« erzählt aus der dreifachen Perspektive von Theoretiker, Übersetzer und übersetztem Autor - vulgo: Richter, Täter, Opfer - von dem schönen schweren Versuch, Literatur in eine andere Sprache zu transportieren. Eco, klipp und klar: »Lese ich die italienische Übersetzung eines fremdsprachigen Werkes, so erwarte ich, dass mir die Übersetzung so genau wie möglich sagt, was im Original geschrieben steht.« Allerdings, so der Autor, sei Übersetzen ein Verhandlungsprozess, bei dem man die Interessen verschiedener Parteien wahren müsse - die des Urhebers mit seinem Ausgangstext und die des künftigen Lesers in seiner anderen Kultur.

Übersetzen, das weiß der 75-jährige Semiotiker, bedeutet immer auch Verlust. Romeos Julia sagt bei Shakespeare: »Was ist ein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften.« Und Adson von Melk, die Erzählerfigur aus Ecos »Rosen«-Roman, notiert als Greis mit Wehmut oder Resignation: Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. »Die Rose von einst steht nur noch als Name, uns bleiben nur nackte Namen.«

Umberto Eco: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Carl Hanser Verlag. 462 S., geb., 27,90 EUR.

Schüsse mit Empfangsbescheinigung. Neue Streichholzbriefe. 174 S., geb., 15 EUR.

Beide aus dem Italienischen von Burkhard Kroeber, erschienen im Carl Hanser Verlag.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.