- Berlin

- Darstellende Kunst

Tanzen am Rande des Prekariats

Die zeitgenössische Tanzszene in Berlin redet über psychische Probleme und hinterfragt die Arbeitsbedingungen einer ganzen Branche

Wunde Füße, stundenlanges Training, Bänderriss. Fallenlassen in den Körper, Aufgehen in der Musik, Ausdrücken, was nicht sagbar ist. Tanz kann beides sein, Handwerk und Kunst, harte Arbeit und Genuss. Diese Spannung bestimmt den Beruf von Tänzer*innen und Choreograf*innen.

Und diese Spannung kann belasten. Luísa Saraiva lebt in Berlin und arbeitet als Tänzerin und Choreografin. Als studierte Psychologin interessiert sich Saraiva für die spezifischen Arbeitsbedingungen, aus denen psychische Probleme wachsen können. Denn die wenigen wissenschaftlichen Studien, die sich mit mentaler Gesundheit in der Tanz-Community beschäftigen, zeigen: Darstellende Künstler*innen, die mit ihrem Körper arbeiten und auf Bühnen stehen, haben ein erhöhtes Risiko, an Depressionen, Angststörungen und Essstörungen zu erkranken.

Saraiva will darüber reden. Deshalb bietet sie im Rahmen der Tanztage einen Workshop an, der sich an Künstler*innen richtet. Nicht zum ersten Mal lädt sie ihre Kolleg*innen ein, sich über Belastungen und kollektive Lösungen auszutauschen. Denn worum es ihr nicht geht, sind individualisierte Selfcare-Ansätze.

»Wir können keine privaten Lösungen für strukturelle Probleme finden«, sagt Saraiva bei einem Gespräch mit »nd« zwei Tage vor dem Workshop. Sie sitzt auf einer Holztribüne in der Eingangshalle der Sophiensäle, wo die Tanztage bis zu diesem Wochenende stattfinden. Vor allem während der Pandemie hätten Tanzschaffende gemerkt, dass sie mit Stress, Überforderung oder Existenzangst nicht alleine sind. »Eine Zeit lang konnte niemand von uns auftreten«, erinnert sie sich. »Das hat eine Art Klassenbewusstsein geschaffen.«

Neben Saraiva sitzt Mateusz Szymanówka, Dramaturg und Kurator des Nachwuchs-Festivals. Er nickt zustimmend zu dem, was Saraiva sagt. Seitdem er die künstlerische Leitung der Tanztage vor drei Jahren übernommen hat, integriert er Themen wie Produktivitätszwang, Erschöpfung und Leistungsdruck in das Programm. »Natürlich wäre es toll, wenn es nicht die Aufgabe eines Tanzfestivals wäre, einen Workshop zu psychischer Gesundheit anzubieten, sondern das in anderen Institutionen stattfände.« Nur gibt es diese Institution nicht. Wenn sie über Arbeitsbelastung reden wollen, müssen sich Tanzschaffende in Berlin selbst darum kümmern.

Die strukturellen Probleme, von denen Saraiva redet, liegen zum Teil in der Natur des professionellen Tanzens. Wer den eigenen Körper als künstlerisches Ausdrucksmittel nutze, den träfen Kritik und Misserfolge unmittelbarer: »Deine professionelle und deine persönliche Identität sind eng miteinander verwoben.« Doch in Saraivas Augen ließen sich der Stress und der Druck des Tanzalltags zumindest durch die Gestaltung der Arbeitsbedingungen reduzieren.

Berlin gilt als Zentrum des zeitgenössischen Tanzes. Und ein Großteil der modernen Tänzer*innen und Choreograf*innen arbeitet freischaffend. Der Tanzraum zählt 2500 Tanzschaffende in der Hauptstadt. Während es für den klassischen Tanz zumindest mit dem Staatsballett eine fest angestellte Truppe von aktuell 92 Tänzer*innen gibt, hangeln sich die übrigen Tanzschaffenden von Projekt zu Projekt. Im Vergleich zu anderen Ländern stehen ihnen dafür immerhin staatliche Fördermittel zur Verfügung. »Berlin ist ein Paradies«, sagt deshalb auch der Kurator Szymanówka. »Was glaubst du, warum die Szene so international ist. Alle wollen hierher.«

Dennoch blieben die Arbeitsbedingungen prekär. Auftrittsorte würden so selbstverständliche Dinge wie Umkleiden mit Duschen nicht zur Verfügung stellen, Leitungen würden zum Teil zwölf oder mehr Tage am Stück durchproben, gibt Szymanówka nur ein paar Beispiele. »Wenn du als Freischaffender krank wirst, ist das ein Drama«, sagt er. »Oder wenn du schwanger wirst.« Der Kurator hat als Teil der AG Work Culture an einer digitalen Broschüre mitgearbeitet, die im Dezember veröffentlicht wurde. Darin finden sich konkrete Empfehlungen, wie etwa Verträge für alle Seiten sicher gestaltet sein sollten, welche Mindesthonorare Freischaffende für ein angstfreies Leben brauchen oder auch, wie eine Bühne Tanzgruppen möglichst diskriminierungsfrei aufnehmen kann. Im Rahmen der Tanztage wird die Broschüre vorgestellt und diskutiert.

Gegen welche Tradition sich die junge Generation im zeitgenössischen Tanz behaupten muss, zeigt ein Gespräch mit der Tänzerin und Choreografin Reinhild Hoffmann, Mitglied der Berliner Akademie der Künste. 1943 geboren, hat Hoffmann an der Entstehung der modernen Tanzszene in Deutschland maßgeblich mitgewirkt. Sie gilt als Tanzpionierin, tanzte und inszenierte gefeierte Tanzstücke und Opern, auch mit fast 80 hat sie nicht aufgehört zu arbeiten. Wie sie den enormen Druck, die jahrzehntelange Anstrengung aushält? »Dazu gehört Leidenschaft, da steckt das Wort Leiden drin. Es ist ein Beruf, der Disziplin verlangt und braucht neben Begabung und Technik auch Durchhaltekraft«, sagt Hoffmann am Telefon.

Prekäre Arbeitsbedingungen sind ihr nicht fremd. Halb im Scherz beschreibt sie ihre Biografie als »Tellerwäscher-Karriere«. Nach ihrer Ausbildung wollte sie unbedingt an das Bremer Theater, erzählt sie. Weil keine Stelle frei war, wurde ihr für die Tanzgruppe eine Art Schülervertrag angeboten, den sie für 50 Mark im Monat annahm. »In der Mittagspause habe ich in der Theaterkantine gearbeitet, dort Essen ausgegeben und abgewaschen.« Mit diesem und anderen Nebenberufen hätte sie sich ein halbes Jahr lang ihr Leben finanziert, bis der Intendant eine zustätzliche Stelle freigab.

Wichtig ist ihr die Anerkennung des zeitgenössischen Tanzes als ernst zu nehmende Kunstform. Nach wie vor bekommen das Sprechtheater und die Oper mehr Aufmerksamkeit. Hoffmann denkt, dass Theater und Opern mit der Aufführung von bekannten Stücken Publikum anziehen. In ihren Augen bräuchte es deshalb ein Haus des Tanzes für die Hauptstadt, das mit mehreren festen Ensembles ein Repertoire des zeitgenössischen Tanzes etablieren könnte.

Mit der Idee ist sie nicht alleine. Ein »Runder Tisch Tanz« mit Tanzschaffenden und Kulturpolitiker*innen entwarf bereits 2018 den Plan, mit einem neuen Tanzhaus die Szene zu bündeln. An einem ersten Konzept würde nun weitergearbeitet, sagt Manuela Schmidt, kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Die Umsetzung könnte aber dauern. »Bis dahin haben wir die Zahl der Stipendien, die im freien Bereich zur Verfügung stehen, noch mal angehoben.«

Parisa Madani hält die Fördermöglichkeiten dennoch für zu exklusiv. Die Tänzerin erzählt von Anträgen, die implizit einen bestimmten Sprachstil oder explizit einen bestimmten Lebenslauf und Arbeitserfahrungen voraussetzten. Das mache die freie Tanzszene besonders für marginalisierte Menschen schwer zugänglich. »You need money to become rich«, sagt die Tänzerin im Telefongespräch. Als trans Frau mit deutsch-persischer Geschichte weiß sie aus eigener Erfahrung, mit welchen Hürden und Diskriminierungen queere und rassifizierte Menschen in der Tanz-Community zu kämpfen haben.

Den Gedanken, sich für den Tanz erst kaputtarbeiten zu müssen, um erfolgreich zu sein, findet Madani gefährlich. »Grind culture« nennt sie das Zelebrieren einer besonders strikten Arbeitskultur, die sie schon während ihres Tanz- und Choreografiestudiums in Amsterdam erlebt hat. »Die Leute im Team waren alle von Burnout überwältigt, mussten kündigen oder ein Jahr Pause machen.« Sie selbst kennt die Versuchung, zu viel zu arbeiten – besonders seitdem sie wieder in Berlin lebe. »Du kannst dich hier andauernd inspirieren lassen, es gibt keine Grenzen der Imagination.«

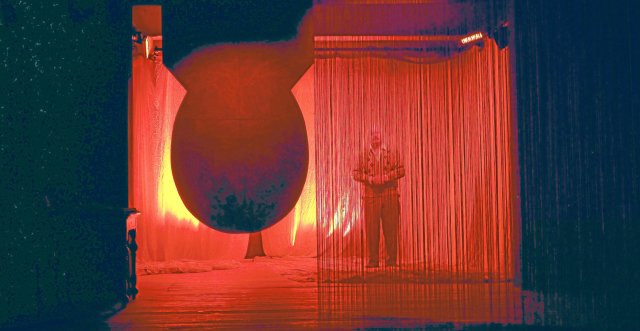

Mit ihrer Kunst versucht Madani, dem Druck der Selbstverwirklichung und Selbstvermarkung eine Utopie der Entschleunigung entgegenzustellen. So hat sie etwa mit der Performance »pariyestan: tails of sisters« für die Tanztage ein kollektives Übernachtungserlebnis gestaltet. Mit Snacks und Tee, psychedelischen Lichtern und träumerischen Tänzen zelebriert sie »Anti-Produktivität«, wiegt die Besucher*innen in den Schlaf und hinterfragt nebenbei die Natur des Tanzes. »Wir versuchen diesen Raum außer Gefecht zu setzen und die Erwartungen an den Tanzraum lahmzulegen.« Schlafen als Gegenprogramm zum überstrapazierten Körper, gemeinsames Träumen als Ausweg aus dem Konkurrenzkampf. Madanis Vision von Tanz schließt das Ende des kapitalistischen Leistungszwanges mit ein.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.