- Kultur

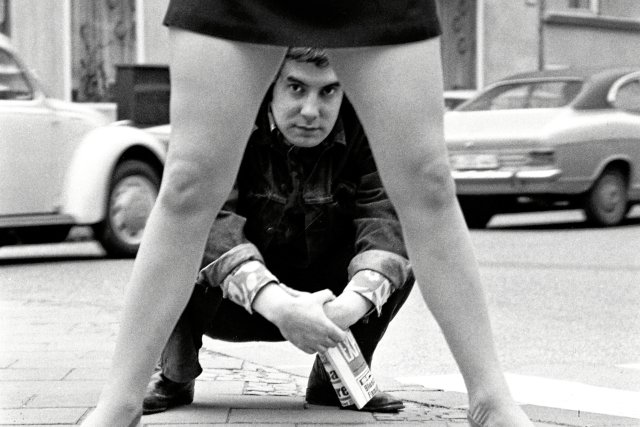

- "Helgoland"

Serie »Helgoland«: Weltuntergang und Eingemachtes

Die Pandemie-Serie »Helgoland 513« entwirft eine postapokalyptische autoritäre Gemeinschaft auf einer Insel

Unmittelbar nach der Schweinegrippe-Pandemie 2009/10 kam es zu einem regelrechten Boom an Pandemie-Erzählungen in Literatur und Film. Die größte Reichweite dürfte der starbesetzte Hollywood-Blockbuster »Contagion« (2011) gehabt haben. Im Nachklapp zur Corona-Pandemie blieb ein derartiger Hype zwar bisher aus, wenngleich mit Hanya Yanagiharas »Zum Paradies« (2022) und Emily St. John Mandels »Das Meer der endlosen Ruhe« (2023) bereits zwei fiktionale Pandemie-Romane namhafter Autorinnen zum Thema erschienen sind.

Nun gibt es die Pandemie aber auch im Serienformat. Auf Sky startete mit »Helgoland 513« eine siebenteilige, in Deutschland produzierte Serie, die von einer postapokalyptischen Welt nach einer Pandemie erzählt. Auf der Titel gebenden Nordsee-Insel Helgoland leben genau 513 Personen, vom Rest der Welt abgeschottet in einer eigenständigen, mitunter ziemlich autoritären Gemeinschaft. Angeblich sollen die Ressourcen der kargen Insel genau 513 Personen perspektivisch ernähren können. Deshalb muss für jedes neugeborene Baby ein Bewohner die Insel verlassen, sei es, dass er oder sie von der Klippe springt oder im Watt ausgesetzt wird. Wer gehen muss, entscheidet ein Ranking, bei dem die Plätze 511 bis 513 zur Abstimmung freigegeben werden.

»Helgoland 513« von Regisseur Robert Schwentke, der in Hollywood schon diverse Blockbuster wie »Flightplan« (2005) und »Die Bestimmung – Insurgent« (2015) gemacht hat, wartet mit einer ganzen Reihe bekannter deutscher Schauspieler auf. Martina Gedeck spielt sehr überzeugend die resolute Insel-Chefin Beatrice, die zusammen mit dem Arzt Matthias (Hendrik Heutmann) die Geschicke des Eilands leitet und den dortigen Dauernotstand verwaltet, der mit einigen pseudodemokratischen Abstimmungen garniert ist und von einer inseleigenen Miliz bewacht wird.

Währenddessen wird im Labor inklusive Quarantänestation eifrig an einem Impfstoff gegen die tödliche, den Pocken ähnelnde Krankheit geforscht. Regelmäßig fährt ein kleines Patrouillenboot mit in ABC-Schutzkleidung steckenden Milizkräften zum Festland und erwirbt im völlig zerstörten Hamburg von einer dort regierenden Gang verschiedene Materialien im Tausch gegen Lebensmittel, die auf der Insel gebraucht werden. Bis ein Trupp bei einem Landgang Impfstoff findet, von dem es angeblich noch viel mehr geben soll und sich überdies ein Inselbewohner dabei mit dem tödlichen Virus infiziert.

»Helgoland 513« ist wie eine krude Mischung aus »12 Monkeys« (1995), dem unlängst von Apple TV+ verfilmten Science-Fiction-Erfolg »Silo« und der deutschen Serie »Sloborn« (2019). Einige Motive erinnern auch an Theresia Enzensbergers Endzeit-Roman »Auf See« (2022). Die Notwendigkeit in der Kulturindustrie, postapokalyptische Szenarien und den Zusammenbruch gesellschaftlicher Systeme durchzuspielen, nimmt immer mehr zu. Das reicht vom Netflix-Blockbuster »Leave the World behind« bis zu Jonathan Lethems jüngstem Roman »Der Stillstand« (2024).

Der Kreuzberger Philosoph Guillaume Paoli machte in seinem Essay »Müll und Geist« (2023) darin unlängst die Sehnsucht nach einem Bruch mit unserer uneinsichtigen Gegenwart und dem gültigen kapitalistischen Motto des »Immer weiter so!« aus. Mit dem Pandemie-Narrativ lässt sich die Sehnsucht nach diesem Bruch fiktional vergleichsweise unkompliziert umsetzen. Dabei setzt »Helgoland 513« keine völlig neuen Standards, sondern bedient ein ganz übliches Erzählschema, bei dem die Pandemie weitaus tödlicher ist als es Corona war und sukzessive alle zivilisatorischen Systeme im Handumdrehen zusammenbrechen.

»Helgoland 513« erzählt aber auch sehr hingebungsvoll vom autoritären Gemeinschaftsgeist und entwirft einen mitunter aberwitzigen Alltag inklusive eines Insel-Supermarkts, in dem ohne Geld selbst Eingemachtes streng rationiert mitgenommen werden kann.

Verfügbar auf Sky

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.