- Wirtschaft und Umwelt

- Klinikrefom

Krankenhaus-Rating-Report: Die Rechnung der Betriebswirte

Die Ungewissheiten beim Fortgang der Klinikrefom machen ökonomische Voraussagen schwierig

Mittlerweile seit 20 Jahren gibt es den »Krankenhaus-Rating-Report«, in dem Wirtschaftswissenschaftler sich die Jahresabschlüsse von 920 Krankenhäusern ansehen und diese bewerten. In der Regel ist die Auswertung mit Warnungen vor drohenden Insolvenzen verbunden.

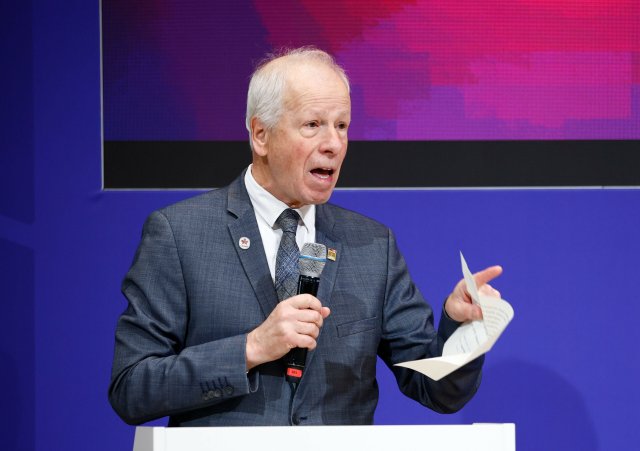

In diesem Jahr kommt als zusätzliche Bedingung für die Fortschreibung der Analyse die Wirkung der Krankenhausreform hinzu. Deren Einflüsse sind allerdings nicht sicher, da noch nicht einmal das Gesetz in trockenen Tüchern ist. Es wurde ebenfalls am Donnerstag in erster Lesung im Bundestag beraten. Grundsätzlich sind die Autoren des Reports um den Ökonomen Boris Augurzky vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung optimistisch: Wenn die Reform so kommt, wie jetzt absehbar, und es gelingt, die Krankenhausstrukturen zu »optimieren«, dann wird sich mittelfristig die Lage der Krankenhäuser wirtschaftlich verbessern. Vorgestellt wurde die Studie am Donnerstag in Berlin im Rahmen des sogenannten Hauptstadtkongresses für Medizin und Gesundheit.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Für die Ausgangslage wurden zunächst einige Eckdaten aus dem Jahr 2022 herangezogen: Damals, noch in der Pandemie, lag der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei 12,8 Prozent, deutlich höher als vor der Corona-Ausnahmesituation. Gleichzeitig waren die Betten der Krankenhäuser nur zu etwa 70 Prozent ausgelastet, und das hat sich bis jetzt kaum geändert. Der Pflegekräfte- und Ärztemangel erreicht inzwischen ein Allzeithoch, was für die Experten nicht nachvollziehbar ist, auch wenn es Beschäftigte und auch Patienten so wahrnehmen. Trotz des Rückgangs von Fällen und Leistungen sei mehr Personal als je zuvor im Einsatz. Im Jahr 2022 schrieben 31 Prozent der Krankenhäuser rote Zahlen. 2024 könnte das in etwa schon für 70 Prozent gelten, deuten die Autoren des Reports an. Der Investitionsbedarf für alle Krankenhäuser in Deutschland liegt bei 6,7 Milliarden Euro.

Eine Insolvenz drohte 2023 insgesamt 40 Häusern von 1700 vorhandenen Standorten. Augurzky wiegelt jedoch ab, was das am Ende für die Kliniken bedeutet: Es gehe um Insolvenzverfahren, das heißt, dass Krankenhäuser auch gerettet werden können oder in eine andere Trägerschaft wechseln. Die offene Frage dabei: Ist allein die Menge der Verfahren schon bedenklich, und wenn ja, für wen?

Bei einem Szenario ohne Krankenhausreform würden die Kliniken bis 2030 im Schnitt 4,3 Prozent geringere Erlöse verzeichnen, und rund 70 Prozent der Häuser würden rote Zahlen schreiben. Mit einer Reform gibt es ebenfalls einen Erlösrückgang, aber maximal um 1,9 Prozent über alle Häuser. Im Jahr 2030 könnte der Rückgang dann relativ stabil bei 0,7 Prozent liegen. Zu Beginn der Reform kämen Kosten durch Neubauten, Umgestaltungen oder Zusammenlegung hinzu, positive Effekte würden erst später sichtbar.

Auch in dieser Fortschreibung der wirtschaftlichen Daten wird der Übergang vom bisherigen zu einem veränderten System – unter anderem mit Vorhaltepauschalen und Leistungsgruppen – als besonders kritisch bewertet. Die erwartbare Lücke zwischen Kosten und Erlösen könnte bis zu 14 Milliarden Euro betragen, verteilt über mehrere Jahre. Augurzky warnt vor Einmalhilfen: Wenn es die gibt, würden Strukturveränderungen ausbleiben: »Kein Landrat würde dann etwas tun. Man braucht Druck, sonst ändert sich nichts.« Aber das sei auch eine politische Diskussion.

Sinnvoller wäre hingegen, die Strukturen so zu ändern, dass die Regionen ihre patientenorientierte Versorgung frei gestalten könnten. Das passiere schon, lokale Krankenhausverbünde schauten sich die möglichen Leistungsgruppen (auf deren Basis in Zukunft eine Abrechnung überhaupt nur möglich wäre) bereits an. Weniger Regeln seien hier besser. Auch Augurzky gehört zu den Wissenschaftlern, die an einen sinkenden Personalbedarf glauben, der dann eintritt, wenn die Krankenhauslandschaft mehr zentralisiert ist als heute.

Noch 1513 Standorte würden bestehen bleiben, wenn man unter andererm für die Zusammenlegung und Verlagerung 40 Milliarden Euro ausgibt. Weitere sieben Milliarden koste es, 348 kleine Krankenhäuser in die auch ambulant aktiven Level1i-Kliniken umzuwandeln. Für Schließungen von Standorten wurden zwei Milliarden Euro veranschlagt. Damit wäre der vorgesehene Transformationsfonds ausgeschöpft. Stand jetzt sind die nötigen 50 Milliarden Euro von den Ländern und der Gesetzlichen Krankenversicherung zu tragen, was aber noch scheitern kann. Die neue Struktur würde das Jahresergebnis aller überlebenden Häuser um mehr als eine Milliarde Euro verbessern, eine halbe Milliarde würde zusätzlich eingespart durch ansonsten nötige Investitionen zum Substanzerhalt. Die rein rechnerische Rendite auf das Kapital im Fonds läge bei drei Prozent. Ob es nur eine minimale Chance gibt, dass diese drei Prozent zu den Gebern zurückfließen, ist allerdings fraglich.

Zu den Ungewissheiten bei der Reform und ihren Wirkungen gehört auch, wie genau die Anreize zur Veränderung gesetzt werden. Die dringend nötige Ambulantisierung vieler Leistungen wird von den Krankenhäusern aktuell noch nicht gewollt, unter dem Strich würden die Erlöse erst einmal niedriger, kommentiert Augurzky.

Die kritische Einschätzung des Reports zum absehbaren Anstieg von Insolvenzen ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft. In einer Stellungnahme verweist der Verband auf zusätzliche Schließungen einzelner Abteilungen und Versorgungsbereiche. Kritisiert wird der ausbleibende Ausgleich für inflationsbedingte Preissteigerungen aus den Jahren 2022 und 2023.

Auch den Autoren des Rating-Reports war aufgefallen, dass vor allem Krankenhäuser der Grundversorgung und von freigemeinnützigen Trägern von den Kostensteigerungen betroffen sind – genau jene Kliniken, die ländliche Regionen versorgen. Wie hier umgesteuert werden kann, ist ebenfalls Gegenstand der Reform.

Der Pflegekräfte- und Ärztemangel erreicht ein Allzeithoch, was für die Experten nicht nachvollziehbar ist.

-

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.