- Politik

- Vorbild Ukraine

»Staatsfeinde« in Russland: Vom Feind lernen

In Russland ist eine Homepage mit »Staatsfeinden« an den Start gegangen, Vorbild ist eine ukrainische Seite

Es sei eine Bewegung von unten, betonen russische Medien. Aktivisten, Patrioten und Veteranen der »Sonderoperation« sollen sich entschlossen haben, die Seite »Rusofoby« (Russophobe) ins Leben zu rufen, schreibt etwa die Regierungszeitung »Gazeta.ru«. Seit wenigen Tagen ist die Homepage online, die zukünftig alle erfassen soll, »die unserem Land Übles wünschen und gegen die Interessen unseres Volkes handeln«. Das Ziel: »Ein Handbuch antirussischer Manifestation gegen unser Volk«, schreiben die Macher auf Telegram.

Die Logik der Macher der Website ist ebenso schlicht wie vertraut: Das ganze »Volk« hat dieselben Interessen, die vom Staat repräsentiert und umgesetzt werden. Wer die aktuelle Politik des Staates kritisiert, ist Feind des »russischen Volks« und damit auch Feind der anderen »Völker« Russlands.

Auswahl der »Russophoben« wirkt zufällig

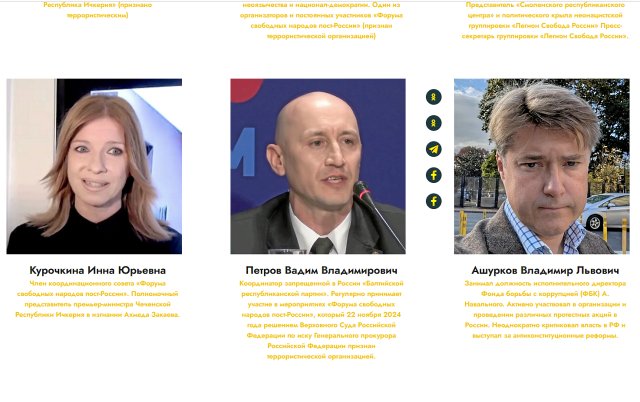

Ein Blick auf die Seite legt die Vermutung nahe: So viele Russophobe scheint es gar nicht zu geben. Nicht einmal 200 Personen und Organisationen prangert die Homepage bisher als antirussisch an. Und anscheinend hat man sich nicht einmal besonders Mühe gegeben, die Feinde des russischen Volks ausfindig zu machen. Unter den Organisationen finden sich Geheimdienste wie die National Security Agency (NSA) aus den USA und der britische MI6, aber auch LGBT-Organisationen. Bekanntes Gesicht der »Russophoben« ist EU-Präsidentin Ursula von der Leyen. Generell kann es aber jeden treffen: Kriegsgegner, Aktivisten, ausländische Politiker oder auch Neonazis.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Die bisherige Auswahl wirkt wie ein Copy and Paste von anderen staatlichen Pranger-Listen, wie »ausländische Agenten« oder »Extremisten«. Mit einem Unterschied. Die neue Homepage veröffentlicht auch persönliche Daten wie Telefonnummern, Mailadressen und Social-Media-Profile. Dies geschehe »für ganz bestimmte Zwecke«, zitiert die Homepage Ex-Präsident und Hardliner Dmitri Medwedew und legt noch eine Drohung hinterher: »Russophober, wir sehen dich! Du sollst wissen, dass deine feindlichen Taten nicht unbestraft bleiben!«

Dabei besteht die Gefahr, dass der Hass auch Unschuldige trifft. Denn die Daten der »Russophoben« scheinen nicht besonders sorgföltig geprüft worden zu sein. Der sozialistische Historiker Alexander Stefanow weist darauf hin, dass mitunter die persönlichen Daten von Namensvettern veröffentlicht werden.

Vorbild stammt aus der Ukraine

Eine russische Erfindung ist die Pranger-Homepage nicht. Übernommen wurde das Konzept ausgerechnet aus der Ukraine, wo die »unabhängige nicht staatliche Organisation« Myrotworez (Friedenstifter) bereits seit August 2014 eine Online-Datenbank (mit Adressen in Langley und Warschau) mit vermeintlichen Staatsfeinden betreibt.

Ursprünglich sollten in der Datenbank Anhänger der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk erfasst werden. Mittlerweile finden sich dort auch russische Soldaten, Journalisten und Politiker, aber auch kritische Ukrainer, russische Oppositionelle und westliche Medien wie die BBC und »Forbes«. Die Begründung für die Aufnahme samt Foto und persönlicher Daten bleibt oft nebulös. Oft sind es Formulierungen wie »Anschlag auf die Souveränität der Ukraine«. Darunter kann auch schon mal ein Besuch der Verwandten auf der Krim fallen oder eine Aussage, die nicht der offiziellen Staatsrhetorik entspricht. Daneben gibt es eine Rubrik mit unverpixelten Bildern gefallener russischer Soldaten.

»Myrotworez«-Liste arbeitet mit zweifelhaften Methoden

Den Anstoß für den Myrotworez-Pranger gab Anton Geraschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministeriums und Politiker der Partei Volksfront. Als Eigentümer fungiert Georgi Tuka, erfolgloser Kandidat einer Splitterpartei und zeitweilig stellvertretender Minister für besetzte Gebiete und Binnenflüchtlinge. Tuka leitet zudem die Organisation Volkshinterland, die Spenden für die Streitkräfte sammelt. Die Methoden von Myrotworez waren von Anfang an auch in der Ukraine umstritten. Im April 2015 wurden zwei aufgelistete Personen des öffentlichen Lebens, der prorussische Publizist Oles Busina und der Oppositionspolitiker Oleg Kalaschnikow, erschossen, kurz nachdem ihre Daten bei Myrotworez aufgetaucht waren.

Für Russlands Medien galt die Myrotworez-Datenbank bisher als sicherer Beweis für den faschistischen und »russophoben« Charakter des ukrainischen Staates und damit als Legitimierung für die Invasion im Februar 2022. Nun zieht Russland mit seiner »Russophoben«-Liste nach.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.