Handvoll Glück - Weiter Blick

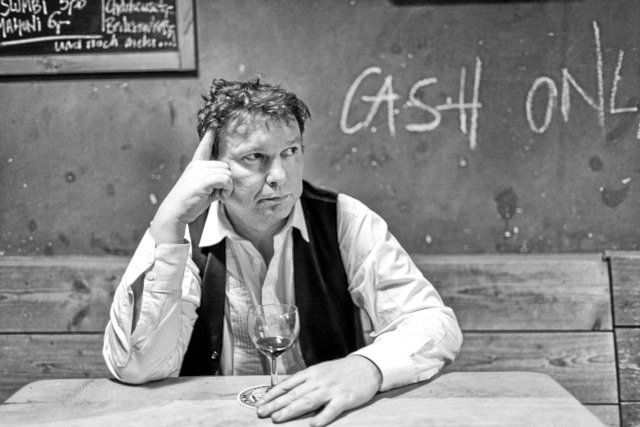

Nico Weigert und Frank Jeromin arbeiten beide bei Mosaik. Der Verein kümmert sich um erwachsene Behinderte

Wird man wie Nico Weigert geboren, ist man auf Hilfe angewiesen, ein Leben lang. Bekommt man diese Hilfe und nimmt sie an, kann man, mit einigen Einschränkungen, ein Leben führen, das man normal nennt. Nico Weigert ist 41. Er hat eine Freundin und fährt jeden Morgen zur Arbeit; beides macht ihn glücklich.

Weil er klein und schlank ist, häufig lacht und »im Dienst« eine witzige Kochmütze trägt, mit der er wie verkleidet aussieht, hält man ihn für jünger. Was mit ihm genau nicht stimmt, vermag er nicht zu sagen. Nur, dass er unter einer Lernschwäche leidet und mit dem Rücken Probleme hat. Mehr muss er nicht wissen, es würde nichts ändern. Lachend sagt er: »Es ist, wie es ist.«

Alles, was er wissen muss, weiß er. Wenn man ihn davon in Kenntnis setzt. Dass er mit seiner Behinderung schwerbeschädigt ist und für eine BVG-Monatskarte nur 33,50 statt 72 Euro bezahlen muss, hat er lange nicht gewusst. Aber seit ihn die Mitarbeiterin des Sozialamtes, die neuerdings für ihn zuständig ist – er sagt: »die Neue, die mich jetzt bearbeitet« –, darüber aufgeklärt hat, ist er im Bilde. Inzwischen weiß er auch, dass es Behinderte gibt, die ihre Karten noch billiger bekommen. Neidisch ist er nicht: »Es müsste mir schlechter gehen, um weniger bezahlen zu müssen. Das wäre kein gutes Geschäft.«

Dass Nico Weigert eine Lernschwäche hat, heißt nicht, dass er dumm ist. Im Gegenteil, die Natur hat ihn, als wolle sie etwas gutmachen, anderweitig reich beschenkt, mit einer Gewitztheit der Seele: Er besitzt die Gabe, nicht mehr zu wollen, als für ihn erreichbar ist, das heißt, zufrieden sein zu können. Wer kann das schon?

Die Fahrkarte leistet ihm gute Dienste. Vor allem an Werktagen, wenn er in die Ifflandstraße 12 zur Arbeit und nachmittags wieder nach Hause fährt. Zu Hause, das ist seine kleine Wohnung in Berlin-Marzahn. Oder die Wohnung seiner Freundin Jaqueline, deren Namen er Jakeline ausspricht. Jaqueline, ebenfalls geistig behindert, wohnt in Berlin-Schönefeld. Meist übernachtet er bei ihr. Früh nimmt er dann um 4.28 Uhr den Linienbus bis Rudow, von dort fährt er mit der U7 zum Herrmannplatz und von dort mit der U8 weiter bis Jannowitzbrücke – das schafft er spielend. Um 5.30 Uhr fängt er in der Ifflandstraße an, bei Mosaik. Mosaik ist ein Verein, der u.a. Werkstätten betreibt, einige in der Ifflandstraße. Weigerts Platz ist in der Küche.

Dort arbeitet er gern, er arbeitet überhaupt gern. In der DDR hat er nach dem Besuch einer Lernbehindertenschule Wirtschaftshelfer gelernt, später in einer geschützten Abteilung in Berlin-Johannistal »Teile gefertigt«. Diese Teile, sagt er, seien nach der Vereinigung »im Westen nicht gebraucht worden«, der Betrieb wurde abgewickelt. Damals wurde er arbeitslos. Zunächst sei das schön gewesen. »Aber nachdem ich die Marzahner Promenade auf und ab bin, war es nicht mehr schön.« Da habe er sich einen Job als Pförtner in einem Altenheim gesucht. Über die Reha-Kommission des Arbeitsamtes sei er dann in ein Jugendwerkhaus gekommen, wo er Kartons für Zahnpastatuben faltete. »Mit 25«, erzählt er, »muss man da raus, die suchen dann eine Werkstatt für einen.«

Wie sehr es ihm in der Küche gefällt, erzählt die schneeweiße Kochmütze, die er sich selbst gekauft hat. Wie der Küchenchef persönlich sieht er damit aus. Klar kann er kochen! Im »Spatzennest«, dem Behindertenklub in Altglienicke, den er mit Jaqueline besucht, kochen sie oft, Knödel und Buletten. Aber hier, bei Mosaik, darf er nicht kochen. Das übernehmen die »richtigen« Köche. Er und die anderen Behinderten dürfen nur Hilfsarbeiten verrichten. Doch auch die sind unheimlich wichtig. Morgens besteht seine erste Aufgabe darin, das Essen, das in der Nacht gekocht wurde, in Behälter zu füllen und diese zu beschriften. Denn die Kantine Ifflandstraße versorgt auch andere Mosaik-Kantinen und beliefert Privatpersonen. Später hat er an der Geschirrspülmaschine zu tun. Weigert, der Geschirrspülmaschinenchef. Und der Werkstattratsvorsitzende.

Der Werkstattrat ist so etwas wie ein Betriebsrat für Behinderte. »Wir wollen was erreichen«, sagt er, »zum Beispiel das Lohnsystem verändern. Streiken dürfen wir nicht als Behinderte.« Streiken will er eigentlich gar nicht. In der Ifflandstraße fühlt er sich nämlich sauwohl. »Wenn ich morgens komme«, erzählt er, »und noch nicht umgezogen bin, ruft mein Chef: Na, Kartoffeln schon geschält? Rufe ich: Klar doch, erledigt. So reden wir hier miteinander. Wir necken uns, das macht Spaß.« Gegen etwas mehr Geld hätte er allerdings nichts einzuwenden. Obwohl er auch mit dem, was er hat, hinkommt. Seine Rente beträgt etwas über 500 Euro, mit weiteren 177 Euro – das Essengeld bereits abgezogen – geht er hier am Monatsende nach Hause. Darauf ist er stolz: »Nicht alle von uns verdienen so viel.« Große Wünsche hat er nicht. Wozu braucht er ein Auto? Wenn er und Jaqueline einmal im Jahr vom »Spatzennest« aus in den Urlaub fahren, zum Beispiel an die Ostsee, nehmen sie die Bahn. »Sprit ist teuer«, weiß er, »wer mit dem Auto fährt, bezahlt mehr.« Eine Hochzeit steht nicht an, und Kinder will er auch keine: »So viel Geld haben wir nicht, zu teuer.«

Ohne Auto, ohne Trauschein und ohne Kinder kann er ab und zu ein paar Cent zurücklegen. Davon kauft er Schallplatten. Bei Mosaik-Weihnachtsfeiern glänzt er dann als DJ Nico. Früher, zu DDR Zeiten, hat er sich Platten im Westen gekauft. Als Invalidenrentner durfte er rüber. »Die dachten, wir würden wegbleiben. Ich bin aber immer wiedergekommen.«

Nach sieben Stunden in der Küche hat Nico Weigert Feierabend. Er wird zu »Jakeline« fahren. Vielleicht liest er heute Abend ein bisschen. »Ich habe ein Buch«, verrät er. »Es heißt ›Die rote Zora‹, es gefällt mir. Ich lese es wieder und wieder.« Zeitung liest er nicht. Höchstens mal den »Berliner Kurier« oder die »Superillu«. Da erfährt er, was er über die Welt wissen muss. Eigentlich muss er über die Welt nichts wissen, er kann sie nicht ändern. Aber wenn er sie ändern könnte, dann würde er sie ändern. »Ich würde allen die Waffen wegnehmen. Nur denen nicht, die sie wirklich brauchen, den Jägern.«

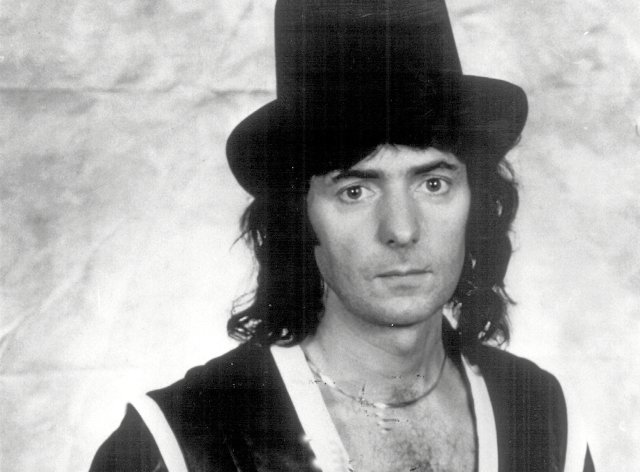

Kommt man wie Frank Jeromin zur Welt, wird einem selten bewusst, was für Glück man hat. Man nimmt es als selbstverständlich hin. Bei Frank Jeromin hat sich das geändert. 21 Jahre ist es her, dass er bei Mosaik anfing. Heute arbeitet er als stellvertretender Geschäftsführer der Mosaik-Werkstätten für behinderte Menschen gGmbH, einer hundertprozentigen Tochter von Mosaik e.V., und als Geschäftsführer der Mosaik-Services Integrationsgesellschaft mbH, ihrerseits eine hundertprozentige Tochter der Werkstätten.

Mit 47 ist Jeromin nur wenig älter als Nico Weigert. Sein Büro befindet sich ebenfalls in der Ifflandstraße. Zwar fährt er einen alten Citroën, aber für seinen Weg von Charlottenburg zur Jannowitzbrücke nutzt er doch lieber die Öffentlichen: S-Bahnen stehen nicht im Stau, und er hat Zeit zu lesen. Meist liest er den »Tagesspiegel« oder Geschäftsberichte.

Sein Büro befindet sich im 4. Stock. Es verfügt gleich über zwei Fensterfronten, so dass er einen weiten Blick über Berlins Mitte hat. Einen weiten Blick braucht er auch. Seine Aufgabe besteht u.a. darin, jene geschützten Räume zu schaffen, in denen Menschen wie Nico Weigert leben und sich entwickeln können.

Da Jeromin etwas hat, was Nico Weigert fehlt, nämlich den Überblick, kann er erklären, was es mit Mosaik und dessen Töchtern auf sich hat. Der gemeinnützige Verein, vor 42 Jahren in Berlin gegründet, um erwachsenen Menschen mit Behinderungen zu helfen, habe sich seit den 80er Jahren zu einem modernen mittelständischen Unternehmen entwickelt. Während sich Mosaik e.V. um die Wohn- und Freizeitsituation Behinderter kümmere, böten die Mosaik-Werkstätten derzeit 1400 Beschäftigten und Fördergruppenteilnehmern einen Arbeitsplatz – mit dem Ziel, sie für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Sie einzugliedern in diesen Markt, darum bemüht sich die 1995 entstandene Mosaik-Services, indem sie tarifliche Arbeitsplätze schafft: in der Gastronomie, der Gebäudereinigung, im Naturkosteinzelhandel, in der Vollkornbäckerei und im Malereigeschäft. Die Mosaik-Services beschäftige 180 Mitarbeiter, 104 davon schwerbehinderte.

Frank Jeromin trägt an seinem Arbeitsplatz Anzug, Hemd und Krawatte und sieht damit keineswegs verkleidet aus. Obwohl sich sein Großvater wahrscheinlich die Augen gerieben hätte: Er war Bergmann im Ruhrgebiet, wie später auch sein Vater. Er selbst ist der erste Jeromin, der nicht mehr ins Bergwerk »musste oder wollte«, wie er es formuliert. Er studierte Soziologie. Während seines Studiums bekam er ersten Kontakt zu einer Behindertenwerkstatt. »Da waren Menschen ohne Nasen, ohne Gesichter«, erzählt er, »ich konnte nicht mehr schlafen.« Er hat dann erlebt, »dass diese Menschen sehr dankbar sind. Macht man ihnen eine Freude, freuen sie sich richtig.« Er schläft wieder, wenn auch nicht immer gut.

Dass er nicht immer gut schlafen kann, liegt daran, dass er jeden Tag aufs Neue den Spagat schaffen muss, »Menschen zu emanzipieren und zu qualifizieren und gleichzeitig betriebswirtschaftlich zu überleben«. Keine leichte Aufgabe. Dabei liest sich die Geschichte der Mosaik-Services als Erfolgsgeschichte: Vor allem in der Gastronomie findet man sie an Top-Adressen – sie betreibt das Restaurant »Charlottchen« in Charlottenburg, das Café Schwartzsche Villa in Steglitz, das Restaurant Gropius im Martin-Gropius-Bau, das Café Pergamon auf der Museumsinsel, das Helene Schwarz Café im neunten Stock des Sonycenters und das Café Dix in der Berlinischen Galerie. Außerdem bewirtschaftet sie das Konzerthaus am Gendarmenmarkt und das öffentlich zugängliche »Café Konzerthaus«. »Neun von zehn Läden funktionieren«, sagt Jeromin. Im Umkehrschluss heißt das: Jeder zehnte Laden funktioniert nicht. Vor Kurzem musste er ein Café in der Friedrichstraße, gegenüber dem Friedrichstadtpalast, schließen. Genau dieses Stück Straße sei falsch gewesen. Zwar habe man niemanden aus betrieblichen Gründen entlassen müssen, »aber Geld ist verbrannt, das darf nicht passieren«. Passiert es, muss er reagieren, einen neuen Standort eröffnen.

Der weite Blick, er erfasst einen Horizont. Doch er übersieht auch nicht die Gräben und Steine auf dem Weg. Der weite Blick ist eine Gabe, die das Leben nicht unbedingt leichter macht, jedenfalls nicht für den, der ihn besitzt. Natürlich ist es Jeromin gegeben, was er sieht, nuancenreich zu beschreiben. Er sagt Sätze wie: »Die Situation von behinderten und nichtbehinderten Arbeitnehmern ist nicht entspannt.« Seltsamerweise fehlt solchen mit political correctness aufgepumpten Sätzen die schlichte Eindringlichkeit jener von Nico Weigert. Aber man ahnt, was Jeromin meint, und das ist wohl der Sinn. Jeromin meint: Wer draußen ist, kommt nicht mehr rein. Und auch, dass die Mosaik-Services bei Weitem nicht alle, die im Unternehmensverbund ausgebildet werden, übernehmen kann.

Es gab eine Zeit, da war Jeromin selbst arbeitslos. Zum Glück liegt sie ein Vierteljahrhundert zurück, und zum Glück erstreckte sie sich nur über vier Monate. »Wenn du weißt, es sind nur vier Monate, lachst du dich tot«, sagt er rückblickend. »Genau das weißt du aber nicht, es könnten auch vier Jahre werden.« Jeromin hat damals gejobbt, als Kellner, im Gerüstbau und in einer Steinwollfabrik. Solche Jobs wären den meisten seiner behinderten Mitarbeiter nicht zuzumuten. Deshalb sagt er, fragt man ihn nach Zukunftsplänen: »Schöne neue Projekte.«

Jeromins Arbeitstag beträgt zehn bis zwölf Stunden. Weil er geschieden ist, wohnt er allein. Manchmal telefoniert er abends noch mit seinen Söhnen; er hat drei. Einen, der Lehrer werden will, erreicht er zur Zeit in Ghana, wo er »kleine Ghanesen« unterricht, einen anderen, seinen Stiefsohn, in Chile. Der Jüngste, Justus, macht gerade Abi. Andere Abende verbringt er mit seiner neuen Lebensgefährtin. Eine seiner Leidenschaften ist Kochen – chinesisch oder italienisch. Weitere Leidenschaften: Joggen, Reisen, Bergsteigen. Wenn er oben auf einem Berg steht, sagt er, genieße er »den weiten Blick«. Es sei dies ein Blick, der beruhigt.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.