Zwischen den Himmeln

Jürgen Engler über »100 Gedichte aus der DDR« bei Wagenbach

100 Gedichte aus der DDR werden von Christoph Buchwald und Klaus Wagenbach präsentiert. Sie kennen sich aus: Im 1965 gegründeten Wagenbach Verlag erschienen von Anfang an lyrische Texte aus der DDR (und natürlich favorisiert der Verleger in vorliegender Sammlung seine Hausautoren); Buchwald ist Herausgeber des »Jahrbuchs der Lyrik«.

Gedichte aus der DDR: Die Präposition verschafft Spielraum – nicht um einen geschichtlichen Abriss in lyrischen Bildern geht es, sondern um ästhetisch Exemplarisches. Gelungenes und Charakteristisches – beides kann, muss aber nicht zusammengehen – bilden eine lesenswerte Auswahl; andere, gleichfalls schlüssige Zusammenstellungen wären möglich. (Einzelfälle können hier nicht diskutiert werden; z.B. wären mit Blick auf Abschnitt 3 andere Endler-Gedichte meines Erachtens geeigneter gewesen. Und war es nötig, die allein drei Seiten beanspruchende »Bomme«-Ballade von Christa Reinig auszuwählen?)

Der Band ist in vier Abschnitte gegliedert. Sie sind chronologisch angelegt, in ihnen finden sich aber auch zeitverschoben Gedichte aus anderen Perioden – eine Aufforderung, Lyrik der DDR als Ganzes im Blick zu behalten. Wahrheiten sind dem Mit- und Gegeneinander der Texte zu entnehmen. Das Nachwort verweist auf den souveränen Umgang der Autoren mit der Lyrik-Tradition, sie arbeiten »sehr bewusst mit Anspielung, Verweis, Paraphrase, Klangecho und Zitat. Auch die traditionellen Formeln waren ihnen geläufig, vom Sonett, der Terzine und der Ode bis zum Doppeldistichon oder dem (protestantischen) Kirchenlied.« Lied, Ballade und Chanson, Satire und Parodie kommen in dem unterhaltsamen Lesebuch nicht zu kurz.

Auferstanden aus Ruinen ist der erste Abschnitt betitelt: Pathos des Aufbruchs von Becher bis Braun («Kommt uns nicht mit Fertigem«). Ihm widerspricht, das Ruinöse der Geschichte wahrnehmend, die elegische Verschattung: Erich Arendts »Nach dem Prozeß Sokrates« hat die stalinistischen Schauprozesse im (Hinter)Sinn: »Blutwimper, schwarz: / das Jahrhundert.« Auffällig sind hier Gedichte, die mit »allereinfachsten Worten« (Brecht) auszukommen suchen. Heiner Müllers »Bericht vom Anfang« handelt vom Neuaufbau, geleistet von Leuten, deren »Hände klüger als ihr Kopf« waren. Vorangetrieben werden sie von einer Stimme, die sie (noch) nicht als ihre eigene erkennen: »Es genügt nicht! Bleibt/ nicht stehn! Wer stehn bleibt fällt! Geht weiter! So/ im Immerweitergehn folgend der Stimme/ wurde das Schwierige einfach/ wurde das Unerreichbare erreicht./ Und überm Immerweitergehn erkannten/ sie: die da sprach war ihre eigene Stimme.«

Die Lyrik des Anfangs ist eine Lyrik des Ausrufs, der Zukunftsbotschaft. Der Dichter weist den Weg, seine Stimme soll die des Volkes sein.

Das Aufbegehren und die Macht steht als Thema im Zentrum des zweiten Abschnitts. Das Pathos des Aufbruchs wird zum Pathos des Aufbegehrens. »Wartet nicht auf beßre Zeiten«, singt Wolf Biermann und huldigt François Villon als seinem »großen Bruder«. Widerspruch erhebt sich gegen das Unannehmbare, manifestiert es sich nun im Hause oder vor der Haustür. Warngedichte von Stephan Hermlin (»Die Vögel und der Test«) und Richard Pietraß (»Die Schattenalge«) gelten atomarer Bedrohung und Umweltvernichtung. Der gute Wille allein reicht nicht, die Entwicklung zum Besseren zu wenden, der Dichter wird zum erschrockenen Wahrheitssucher. Der Held in Franz Fühmanns Gedicht »Die Richtung der Märchen« sagt: »Laßt mich hinunter, und wenn ich/ vor Angst an den Strängen zerre, dann folgt meinem Zerren nicht, lasst mich noch tiefer hinunter, und je mehr ich zerr, desto/ tiefer lasst mich hinunter.«

Die Geräusche meines Landes – keine Wahrheit ohne genaue sinnliche Wahrnehmung, ohne Kenntnisnahme der Details und Differenzen. Statt eilfertig weltanschauliche Botschaften zu verbreiten, wird Welt angeschaut. Der Dichter wird zum Feldforscher, der bewusst seine Provinz ausschreitet. »ich – auf der erde bei Meißen«: Wulf Kirstens Landschaft ist zugleich eine Sprachlandschaft, die er gegen sprachliche Einebnung entwirft. Die Provinz ist ein weites Feld, letztlich die Welt.

Karl Mickels »Elbe«-Gedicht etwa nimmt den Ortstermin wahr, um mit Hölderlinscher Geste dem »Berufsverkehr« der menschheitlichen Gattung nachzuspüren. Dieses Gedicht und manch anderes der mittleren Generation verdankt sich der Überzeugung, dass die Lyrik den Gegenstand in klarestmöglicher Struktur präsentieren müsse, den großen Gegenstand: das Individuum in den Weltläuften, die Welt in seinem Kopf.

Der vierte Abschnitt verengt den Fokus auf Proben des Grenzfalls. Die jüngere Generation tritt auf. »Wir leben mit Rissen« ist die Überschrift des von Uwe Kolbe abgedruckten Gedichtes. Nicht nur die Risse in den Wänden werden seismographisch vermeldet. Die Botschaften kommen aus dem Inneren, der Dichter wird zum Psychographen – und Sprachartisten. »Ich harre aus im Land und geh, ihm fremd,/ Mit einer Liebe, die mich über Grenzen treibt,/ Zwischen den Himmeln. Sehe jeder, wo er bleibt;/ Ich harre aus im Land und geh ihm fremd.« So die Eingangsstrophe von Barbara Köhlers »Rondeau Allemagne«.

Eine Anthologie mit Erinnerns- und Entdeckenswertem. Nachrichten aus einem fernen und einem nahen Land – mit Goethe zu sprechen: dem Land der Dichter und dem Land der Dichtung.

100 Gedichte aus der DDR. Hrsg. von Christoph Buchwald und Klaus Wagenbach. Verlag Klaus Wagenbach. 174 S., Leinen, 16,90 EUR.

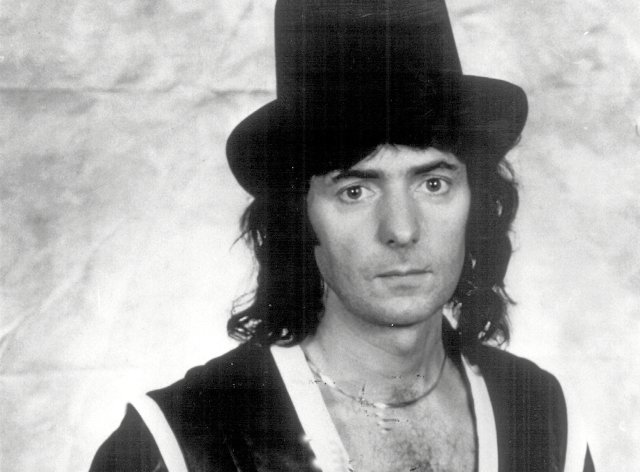

Rainer Kirsch

Unsere Enkel werden uns dann fragen:Habt ihr damals gut genug gehaßt?

Habt ihr eure Schlachten selbst geschlagen

oder euch den Zeiten angepaßt?

Mit den Versen, die wir heute schrieben,

Werden wir dann kahl vor ihnen stehn:

Hatten wir den Mut, genau zu lieben

Und den Spiegeln ins Gesicht zu sehn?

Und sie werden jede Zeile lesen,

Ob in vielen Worten eines ist,

Das noch gilt und das sich nicht vergißt.

Und sie werden sich die Zeile zeigen,

Freundlich sagen: »Es ist so gewesen«,

Oder sanft und unnachsichtig schweigen.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.