Eierei

Der Osterhase

Der Osterhase tauchte 1682 erstmals in der Literatur auf. Die Abhandlung trug den Titel »De ovis paschalibus. Von Oster-Eyern« und beschäftigte sich unter anderem mit dem Fantasietier. Der Volksglaube entstand, folgt man dem Medizinprofessor Georg Franck von Franckenau, im nahen Elsass. Von dort breitete er sich nach Osten aus.

Keine wissenschaftliche Erklärung hatte Franck, im Nebenberuf Biologe, für das Phänomen des Eier legenden Säugetiers. Bis dahin gingen seine Kollegen davon aus, dass ein Hase küttelt. Francks Fach waren die Pflanzen: Vielleicht liegt hier der Grund für das Fehlen jeglicher weiterer Forschung.

Hilfreich könnte ein Blick über den Fakultätszaun sein: Der Bonner Volkskundler Gunther Hirschfelder ortet den Osterhasen als Produkt eines Missverständnisses: Im 18. Vers des 104. Psalms würde in älteren Übersetzungen von »Hasen« gesprochen, doch habe der Kirchenvater Hieronymus das hebräische Wort für den Klippschliefer (šafan) bloß falsch übersetzt – mit »Häschen« (lepusculus). Eier legt allerdings auch der Klippschliefer nicht: Das Tier stammt aus Afrika und ähnelt unserem Murmeltier.

Das Ökumenische Heiligenlexikon beschreibt den Osterhasen wegen seiner Fruchtbarkeit als Symbol für neues Leben. Damit trat das Tier in Konkurrenz zu den Eiern: Die durften in der Fastenzeit von den Katholiken als »flüssiges Fleisch« nicht gegessen werden. Bei den Protestanten wohl. Ein Hase, der die Eier bis Ostern versteckt, sollte das katholische Verbot verulken. Eine profanere Deutung geht auf Pannen im Bäckerhandwerk zurück: Christliches Symbol des Osterfestes ist das Lamm; der Osterhase könnte sich aus einem unzureichend aus Teig geformten Lamm entwickelt haben.

Die heidnische Alternative hat die WDR-Redakteurin Anne Siegel recherchiert. Sie kam zu folgendem Schluss: Der Hase galt als Fruchtbarkeitssymbol bei den Germanen und landete auf dem Opfertisch ihrer Frühjahrsgöttin Ostera, der Namensgeberin unseres heutigen Osterfestes.

Eine weitere Erklärung für die Metamorphose des Großlöfflers zum Osterhasen fußt auf einem sehr weltlichen Umstand: Im Mittelalter wurden Steuern häufig am Gründonnerstag beglichen – gerne in Form von Eiern und Hasen. Darüber, ob es sich um Feld- oder Stallhasen handelte und ob diese lebend oder tot überreicht wurden, schweigt sich die Literatur aus.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

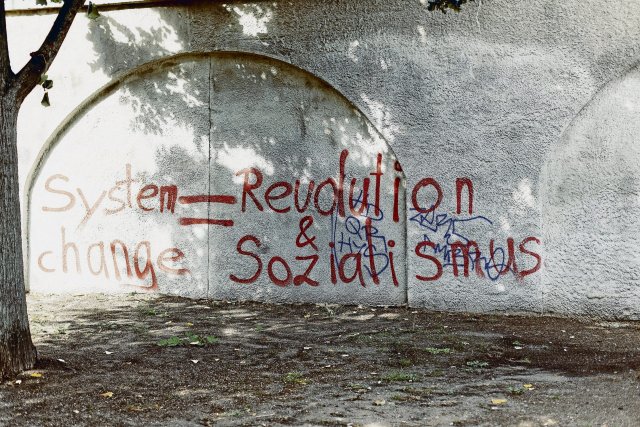

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.