- Kultur

- Sensation am Rande der Berlinale: Film nach Stefan Heyms „Hostages“

Ein Stück Wahrheit

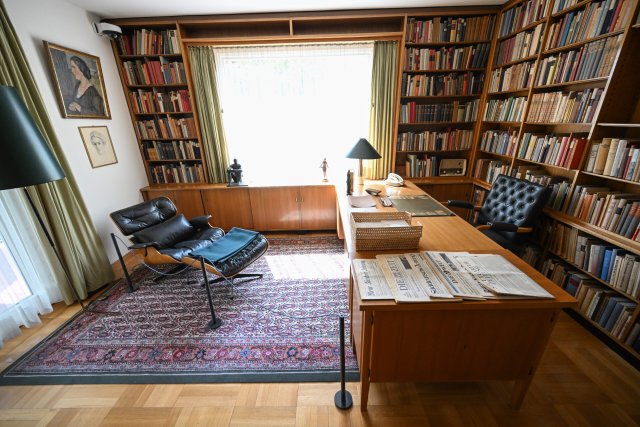

Im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums Unter den Linden wurde am Mittwoch der amerikanische Film „Hostages“ (Geiseln) vorgestellt. Er ist 1943 nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Heym, deutscher Titel „Der Fall Glasenapp“, entstanden. Er gehört zur Reihe „Filmexil/ Exilfilm“ des Zeughauskinos zum 100. Jubiläum der Kinemathographie und wird auch in Hamburg, München und Frankfurt a.M. gezeigt.

„Hostages“ spielt 1943 im besetzten Prag und erzählt vom Widerstandskampf gegen die deutschen Okkupanten. Regisseur Frank Tuttle hatte für den Film zahlreiche deutsche Emigranten verpflichtet, so die Schauspielerin Luise Rainer und die Schauspieler Oskar Homolka, Reinhold Schünzel, Felix Basch, Louis Adlon, Kurt Neumann. Auch der seit 1917 in Berlin lebende und 1933 emigrierte Russe Mickhail Rasumny gehörte dazu.

Es habe ihn sehr berührt, den Film jetzt nach so vielen Jahren wieder zu sehen, sagte Stefan Heym. „Der Film ist ein Stück meiner Vergangenheit, die ja auch ein Stück der Kon-

flikte dieses Jahrhunderts ist und nun in der schattenhaften Welt des Films wieder auftaucht. Ich kann sagen: Ich bin dabeigewesen und kann es bezeugen.“ Daß damals seine literarische Arbeit im großen weltweiten Kampf gegen den Faschismus eine Rolle spielen konnte, präge seine Gefühle bei der Wiederbegegnung mit dem Film.

Der Roman „Hostages“ des jungen Emigranten Heym war

1942 in den USA erschienen und hatte bei der Kritik und den Lesern Erfolg. Auch Hollywood interessierte sich für den Stoff. Lester Cole und Frank Butler schrieben ein Drehbuch, auf das Heym allerdings keinen Einfluß hatte. Er wurde schon im Januar

1943 zum Wehrdienst einberufen. Wer den Film heute sehe, so Stefan Heym, solle deshalb nicht zu kritisch sein, denn vor über fünfzig Jahren sei Filmkunst etwas anderes als heute gewesen. Außerdem hätten die Autoren Rührelemente - „das gehört auch zu meinem Handwerk“- seines „detektivischen“ Romans noch ins Quadrat erhoben. „Lester Cole ist ein wunderbarer Filmeschreiber gewesen, er hat,

wegen anderer Filme, dafür auch gebüßt mit einem Jahr Gefängnis unter McCarthy. In Hollywood hat man schon in den vierziger Jahren gewußt, wie man Filme macht, die die Tränendrüsen und das menschliche Herz rühren. Man könnte dem Film den Titel geben ,Love in Underground Prag'. Trotzdem wurden damals Dinge gesagt und getan, nach denen man sich heute noch richten kann.“

Stefan Heym meint, der Film enthalte nur ein Stück Wahrheit über den antifaschistischen Widerstandskampf im besetzten Prag. So romantisch sei das Aufbegehren gegen die deutschen Okkupanten nie gewesen. Außerdem hätten auch in Prag nicht wenige Leute mit den Faschisten kollaboriert. „Als ich den Roman geschrieben habe, wußte ich das nicht. Aber ich wollte zeigen, daß in einer Zeit, als die Nazis überall siegten, es auch kleinere und größere Siege gegen die Nazis gegeben hat. Der Roman ist in vielen Ländern übersetzt und gedruckt worden, auf französisch, da war Frankreich noch gar nicht befreit. Die Leute wollten etwas lesen über den Widerstand gegen die Nazis.“

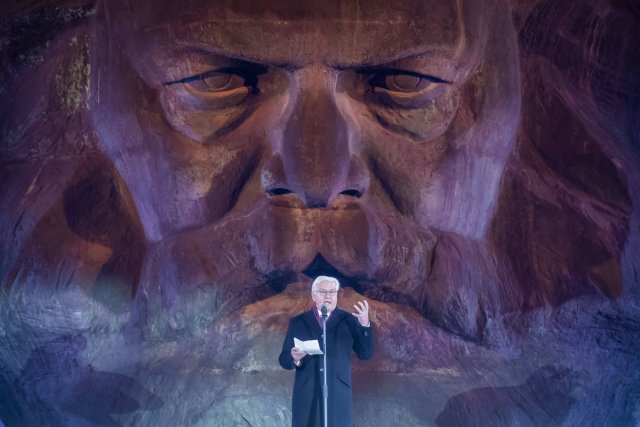

„Hostages“ sei politisch, wie alles im Leben politisch ist. „Mein Roman war das Buch eines Anfängers, ich habe ihn mit Herzblut geschrieben, glaube auch, im Grundsätzlichen richtig. Ich wollte mit ihm meine politische Haltung zum Ausdruck bringen, die damals schon klar war“, sagte der Alterspräsident des Deutschen Bundestages, dessen Eröffnungsrede bisher noch nicht im Regierungspressedienst veröffentlicht wurde. „Ich bin stolz, daß die jetzt doch darüber nachdenken, sie zu drukken.“

Warum der Film bisher in Deutschland weitgehend unbekannt war, erklärt sich wohl aus der Tatsache, daß amerikanische und deutsche Verleiher in Westdeutschland unmittelbar nach dem Kriege die kommerziellen Chancen für die Aufführung eines antifaschistischen Filmes sehr gering einschätzten. „Es wird eine Zeit kommen, wo Deutsche stolz darauf sein werden, daß es Deutsche gegeben hat, die in der Nazi-Zeit solche Filme gedreht und solche Bücher geschrieben haben“, sagte Stefan Heym.

HORST KNIETZSCH

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.