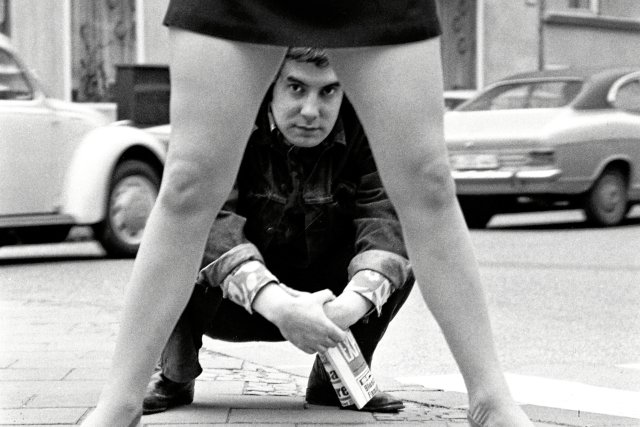

Beinhart und nicht gerade fair

Im Kino: »Dirigenten« von Götz Schauder

Die Welt des Dirigierens könnte so einfach sein. Denn Aziz Shokhakimov aus Taschkent weiß genau, wo er im Kosmos der Musik seinen Platz hat: Der Komponist ist Gott und der Dirigent sein Prophet! Ob er damit beim weltweit wichtigsten Wettbewerb für Dirigenten in Frankfurt am Main (über 500 Bewerber aus 70 Ländern) ganz nach vorn zu kommen vermag? Götz Schauder hat fünf junge Dirigenten während dieses Wettbewerbs begleitet - zwischen einem Orchester, in dem die Musiker sich erst einmal ironisch zublinzeln, um dann nach vorn zu blicken, wo ein Bewerber nach dem anderen versucht, ihnen seinen musikalischen Willen aufzuzwingen und einer Jury, in der missmutige alte Herren den Ton anzugeben scheinen. Kein guter Ort für junge, unbekannte Propheten. Aber Frankfurt ist ein Marktplatz, wo mit Talenten in der Musikbranche gehandelt wird, da machen die sendungsbewussten Wettbewerber freundliche Gesichter zur schnöden Casting-Show-Situation. »Orchester geben dir in der Regel zwischen 30 Sekunden und einer Minute Zeit, um zu entscheiden, ob du dirigieren kannst«, sagt einer von ihnen. Und wehe, sie gelangen zu einem negativen Urteil!

Aber wie kommt es, dass der eine dirigieren kann und der andere nicht? Es bleibt ein Geheimnis, da sind sich alle einig. Die Gabe der ungewöhnlichen Ausstrahlung, die sich auf andere überträgt, scheint zu allen Zeiten selten. Noch seltener ist es, dass durch den Dirigenten die Musik dann eine ganz eigene Intensität erlangt, die an zauberische Verwandlung denken lässt. Dirigenten sind - darin Fußballtrainern gleich - die letzten Potentaten in einer autoritätsfeindlichen Zeit. Was ein Dirigent will, das wird nicht zur Debatte oder zur Abstimmung gestellt, das ist eine Form von Zwang, der man sich begeistert - oder gar nicht, aber dann ist man sofort aus dem Spiel - unterwirft. Da kann man sich vorstellen, wie so ein Prophet seiner kompositorischen Götter sich fühlen muss, wenn in Frankfurt die Türen zum Probensaal aufgehen - und vor ihm stehen zwei Dutzend weitere ebenso sendungsbewusste Dirigenten. Da sind sie irritiert, vielleicht sogar durch die bloße Gegenwart der anderen beleidigt, jedenfalls herausgefordert, sich auch hier wieder an die Spitze zu stellen. Wer soll schließlich den Ton angeben, wenn nicht sie? So funktionieren diese musikalischen Alphatiere.

Doch Götz Schauder erzählt uns mit seiner Dokumentation »Dirigenten. Jede Bewegung zählt« auch eine andere Geschichte. Er zeigt uns unsichere junge Menschen, die sich fragen, was sie hier eigentlich verloren haben. Ob es überhaupt die richtige Entscheidung war, sich solch einem Wettbewerb wie diesem auszusetzen, von anderen bewerten und einordnen zu lassen. Wo doch ihr Maßstab von Musik eben nicht verhandelbar ist. Im besten Falle nehmen sie die fortgesetzten Demütigungen hin, um am Ende beim Abschlusskonzert der drei Finalisten den eigenen Marktwert zu steigern, im schlechtesten Falle werden sie von der Jury gleich aussortiert - wie die verblüffte Alondra de la Parra, die, so heißt es, in den USA bereits ein Star ist. Aber das interessiert hier keinen. Als sie zurück zum Flughafen fährt, gesteht sie, sich selbst nicht zu verstehen. Wie konnte sie sich einem derartigen Zirkus aussetzen!? Die Verlierer erweisen sich immer als die Klügeren.

Kann man sich so große, aber eben auch in ihrer Eigenwilligkeit große Dirigenten wie Erich Kleiber oder Bruno Walter bei einem solchen Wettbewerb vorstellen? Kleiber, der mit Vivaldis »Vier Jahreszeiten« ungefähr nach der Hälfte der üblicherweise benötigten Zeit fertig war, wäre von der Jury ebenso umgehend nach Hause geschickt worden wie der große schwelgerische, aber darin auch wieder überaus ökonomisch vorgehende Romantiker Bruno Walter, der sich für alles unendlich viel Zeit nahm. Der preußische Italiener Arturo Toscanini wusste jederzeit, welche Note gerade gespielt wird, was man von Furtwängler nicht sagen kann, es interessierte ihn aber auch nicht. Wo Toscanini aufhört, fange ich erst an!, lautete sein Credo.

Was soll eine Jury angesichts solcher extremen Individualisten anfangen, die sofort polarisieren, sich auch gegen Widerstände schließlich durchsetzen? Ein Juryentscheid, so die bittere Wahrheit des gut gemeinten Unternehmens, endet immer irgendwie in der Nähe von Dieter Bohlens Casting-Show, wo, wer weiterkommt, nichts anderes darstellt als das kleinste Übel, auf das man sich gerade noch kollektiv einigen kann. Und auch wenn es nicht Dieter Bohlen ist, sondern redliche Musikprofessoren wie hier, was anderes als optimiertes Mittelmaß soll bei einem derartigen Gremien-Votum herauskommen?

Was den Film trotz der schnöden Wettbewerbsinszenierung, der wir beiwohnen, sehens- und hörenswert macht, das ist das gestische Prinzip des Dirigierens, das uns hier hautnah kommt. Der eine verzichtet ganz auf einen Taktstock, greift mit bloßen Händen nach den einzelnen Noten und wirft sie dem Orchester wie Köder zu. Der andere gebraucht seinen Taktstock wie einen Degen, mit dem er das Orchester attackiert. Intensität des Gefühls, Hingabe an die Musik auf der einen Seite und kalte Distanz, Kontrolle über jedes Instrument des Orchesters, das ist der scharfe Widerspruch, an dem sich diese musikalischen Nachwuchspropheten oft genug selbst verletzen.

Der talentierteste der fünf jungen Dirigenten ist mit neunzehn Jahren auch der jüngste unter ihnen: Aziz Shokhakimov aus Taschkent. Er hat keine Lobby hier in Frankfurt, wo die Weltkarrieren gemacht werden, das ist jederzeit zu spüren. Auch er spürt das - als ihm die Jury bestätigt, dass er eigentlich ziemlich genial sei. Doch es wäre unverantwortlich von ihnen, einen so jungen Menschen unter die letzten drei zu wählen, denn das schade seiner noch jungen Seele. Man gebe ihm lieber zur Motivation eine Anerkennungsurkunde. Da weiß der junge Usbeke, wie es in der Welt des Musik-Business zugeht: beinhart wie im Fußball und nicht gerade fair.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.