Erst Stadt, dann Schloss

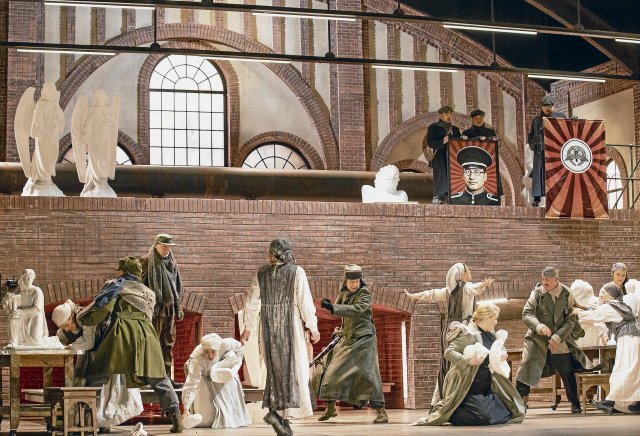

Wo liegt die historische Mitte Berlins? Jedenfalls nicht dort, wo das Schloss steht. Das beweist ein Modell aus Lindenholz mit einer Ansicht von der Doppelstadt Berlin-Cölln um 1690: Dicht bebaute Altstadtviertel, geteilt durch die Spree, umgeben von einem Ring aus Festungswällen, Bastionen und breiten Wassergräben. Der Schlossbezirk am nordwestlichen Rand von Cölln wirkt wie ein Anhängsel der mittelalterlichen Stadt, nicht wie ihr Herzstück. Hier wird deutlich: zuerst war die Stadt, dann kam das Schloss. Mit einer neuen, ab Freitag zu sehenden Sonderausstellung im Ephraim-Palais zeichnet die Stiftung Stadtmuseum die städtebauliche Entwicklung Berlins zwischen 1650 und 1800 nach.

»Schloss.Stadt.Berlin« - unter diesem Motto zeigt sie Modelle, historische Pläne und Ansichten, wie das Berliner Schloss allmählich vom Rand in die Mitte rückte. Über 300 Exponate auf zwei Ausstellungsetagen machen deutlich, wie der Schlossbau allmählich die Entwicklung Berlins bestimmte, Wirtschaft und Gesellschaft prägte und auch als Zentrum der Macht im Stadtkörper sichtbar wurde. Peter Schwirkmann, Abteilungsleiter der Stiftung Stadtmuseum und Kurator der Schau präzisiert: »Am Anfang war die Stadt, dann kam das Schloss und beide zusammen nahmen einen großen Aufschwung.«

Auf die Bewohner Alt-Berlins verweisen gleich zu Beginn archäologische Objekte wie Tonpfeifen, eine Wasserflasche, Katzenschädel und Austernschalen - Fundstücke von Grabungen im Festungsbereich am Köllnischen Park. Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg begann der Ausbau der Landesherrschaft nach Westen, zunächst unter dem Großen Kurfürsten, später unter den preußischen Königen.

Das schnelle Wachstum durch neue Stadtteile und die rasanten Veränderungen Berlins im ausgehenden 17. Jahrhundert vermitteln Skizzen des Kupferstechers Johann Stridbeck, die zu den frühesten Stadtansichten zählen. Im Mittelpunkt der Schau steht der Ausbau Berlins zur barocken Königsresidenz. epd/nd

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.