Keiner wird gewinnen

Barry Kosky inszenierte Debussys »Pelleas et Mélisande« in der Komischen Oper

Diese Oper rechtfertigt keine Prachtentfaltung. Jegliche Freude ist abwesend. Liebe, wie soll sie sich einfinden, wenn alles zu ihrem Erblühen Nötige fehlt? Und Helden? Gibt es bei Verdi, hier nicht. Das Merkwürdigste: »Pelleas et Mélisande« läuft wie ein Märchen ab. Nichts darin ist hell und schön, kein Prinz, keine Prinzessin da, weder die eifersüchtige Königin noch der böse Geist oder der kraftstrotzende Unhold handeln mit. Die Geschichte ist dunkel.

Dass die Oper gleichwohl eine wunderbar klingende, leise sich entfaltende, mit leuchtenden Farben dem Lichte sich zuwendende, zugleich brutale, brüchige, verletzliche Musik mit Gesängen hochexpressiver Abschattierungen hat, steht dem nicht entgegen. Was Claude Debussy komponierte, vorweisend schon in die atonalen Bezirke eines Schönberg, ist unerhört hochstehend. Aber das titelgebende Paar steht niedrig. Es erlebt den Blitz der Liebe mit der Folge, dass ein Abgrund nach dem anderen sich auftut. Gequält, verängstigt bewegen sich die Körper. Umklammern sich Pelleas und Mélisande mit ihren Händen, so scheinen dieselben wie Zangen mit Draht. Sobald das Paar sich aufschwingt, fällt es gleich wieder. Wer ahnte darin nicht die Lähmungen der Jetztwelt, das Katastrophische, das unsichtbar tief innen bei vielen geschundenen Individuen siedelt und mit unerhörter Wucht nach außen drängt.

Debussy nannte sein fünfaktiges Werk im Untertitel »Drama lyrique«. Nach Jahren teils quälender Arbeit beendete er »Pelleas et Mélisande« nach Maurice Maeterlinck 1902 im tiefsten »Fin de Siècle«-Zeitalter. Es blieb seine einzige Oper. Barrie Kosky inszenierte sie nun an der Komischen Oper als Einstieg der Feiern zum siebzigjährigen Bestehen des Hauses. Richtig tat er, sie als Kammerspiel mit fantastischen Künstlerinnen und Künstlern auf die Bühne zu bringen. Allein schon einprägsam das Bühnenbild von Klaus Grünberg, der auch das Licht konzipierte. Es ist so karg und freudlos, wie etwas sein kann, das sich Gefangenheit nennt.

Aus dem alten Guckkasten, plüschbemalt, schauen vier weitere teils schwarze, teils grau besprenkelte Rechtecke wie Wände von Gefängniszellen hervor: ein schwarzes Rechteck aus Rechtecken, die ihre säulenartigen Schatten haben. Dieselben wandern von Figur zu Figur, stehen bedrohlich vor und hinter ihnen. Jene Schattenrisse interpunktieren, was jäh geschieht. Zugleich dreht die Bühne, aber nicht wie gewöhnlich, sie dreht in sich auf verschiedenen Spuren, dienlich, die Figuren hinein- und hinausfahren zu lassen. Der stets währende circulus vitiosus läuft wie das Uhrwerk ab. Indes: Der Eindruck des magisch Kreisenden steht vielfach kontrafaktisch zur Leidenschaft der körperlichen wie vokalen Aktionen.

Die Handlung rankt um eine Dreiecksgeschichte. Alle Angstbezirke ruft diese Geschichte auf. Mélisande ist die Mittelpunktfigur mit Zentrifugalkräften, die Menschen um sie herum und sie selbst zu unendlich Leidenden werden lassen. Im Palast zu Allemonde ist die schöne Frau todunglücklich. Verheiratet mit Pélleas’ Bruder Gouland, stirbt sie fast unter der bedrückenden Enge, den grauen Zweigen mit kranken Blüten, den Zudringlichkeiten der familiären Umwelt. Unterdes schwanger geworden, blickt sie sehnsüchtig dem Schiff hinterher, das den Hafen verlässt. Pélleas’ Ankunft mildert ihre Qualen. Sofort glühen ihr Herz und das seine. Viel später bekennen sie singend ihre Liebe.

Aber da ist es schon zu spät. Goulands dämonische Eifersucht ist grenzenlos zerstörerisch, seit er den Ring vermisst, den Mélisande in den Teich warf. Selbst Arkel, König von Allemonde, verzaubert von der Schönheit Mélisandes und angeblich bedrückt darüber, wie sehr sie Ödnis und Lieblosigkeit plagen, meint es nicht gut mit ihr. Am Ende stirbt sie nicht einfach, sondern Goulands wahnhaft vokalisierte Forderung, sie solle ihre Schuld eingestehen, mordet sie.

Kosky setzt keine Flagge auf das ersehnte Schiff, er arbeitet mit Metaphern und Alltagssituationen. Der einfachen, lebensbezogenen Sprache Maeterlincks leistet er sichtlich Vorschub. Höchstes Lob verdienen die sängerischen Leistungen, gepaart mit denen des Orchesters der Komischen Oper unter dem Kanadier Jordan de Souza. Im Graben patzte es einige Male, was die insgesamt eindringliche Umsetzung der schwierigen Partitur nicht minderte.

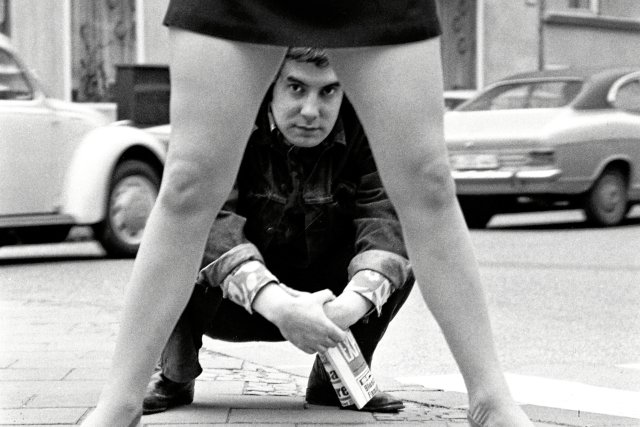

Mélisande ist die menschlichste unter den Singenden. Selbst wo Licht ist, fehlt es ihr daran. Das Motiv kehrt wieder und erhält im Orchestralen seinen farbigsten Widerschein. Nadja Mchantaf reißt sich die bestürzendsten Arien aus dem Munde und duettiert in den ausschweifendsten Affekten und zärtlichsten Tonlagen. Jens Larsen ist der beste Bass, den das Haus hat. König Arkel, den er gibt, ist unheimlich zärtlich, und besonnen herrschaftlich tritt er Mélisande gegenüber, aber ist auch falsch, geil, hinterhältig in dem Moment, wo er ihr zwischen die Beine will. In allem fabelhaft Günter Papendell als Gouland, der den abgründigsten Part der Oper hat, gerissen und hingerissen, exzessiv eifersüchtig und todbringend sein Verhalten. Schließlich Jonathan McGovern als Pélleas, ständig in Angst, das Wertvollste entgleite ihm. Auch er verzerrt, eckig in Gebärde und Gestik, sich wälzend an den Schoß der Geliebten. Hervorragend stimmlich und ausdrucksmäßig auch Nadine Weissmann als Mutter der beiden Brüder, die irgendwann plötzlich wie Ringkämpfer auf dunkler Bühne gegeneinander antreten und, als feststeht, dass niemand gewinnt, einander in die Arme fallen.

Großes dunkles, einen Schuss schwarzen Hauchs der unendlich gefährdeten Gegenwart einfangendes Musiktheater war zu erleben.

Nächste Vorstellung am 21. Oktober

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.