Die Hitze und Kälte des Schabernacks

Die Berliner Philharmoniker unter Simon Rattle spielten Strawinsky und Rachmaninow - in der Staatsoper Unter den Linden

Gast zu sein in einem konkurrierenden Haus, das ist eigentlich nicht die Art der Philharmoniker. Im Konzerthaus spielen sie auch nicht. Wozu auch? Sie haben ja alles selbst. Aber die Neugierde trieb sie wohl in den nunmehr restaurierten Bau Unter den Linden. Mal sehen, wie wir dort klingen, und was das für Leute sind, die uns zuhören.

Simon Rattle am Pult im festlichen Saal, wo sonst die Staatskapelle vor Daniel Barenboim oder Zubin Mehta sitzt: sensationell! Ja, die Leute. Die scheinen dort tatsächlich andere zu sein als das mehrheitliche Touristenpublikum in der Philharmonie. Eindruck: Sie hörten konzentriert zu, den Klangkörper prüfend, vielleicht auch kritisch. Keine schallenden, endlosen, hochgeheizten Ovationen an den Schlüssen, obwohl das Finale von Rachmaninows 3. Sinfonie dazu einlud. Aber wenn schon ein Auftritt in diesem heiligen, traditionsschweren Tempel, dann muss alles stimmen. Und es stimmte alles an dem Abend. Außerordentliche Wiedergaben zweier außerordentlicher Werke kamen zu Gehör.

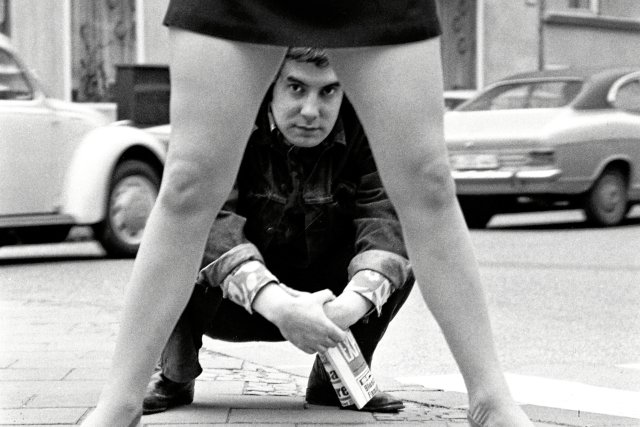

Igor Strawinskys »Petruschka«-Suite - an guten Orten fester Repertoirepunkt - fordert schlechthin alle Beteiligten heraus: Spieler und Dirigent wie Publikum. Das Stück, ursprünglich Theatermusik, ist ein wahrhafter Husarenstreich. Wer diese Partitur anrührt, der ist erstaunt über so viel Mannigfaches, so viele Farben, so viel Schläue und Unartigkeit, so viel Leichtsinn und Frohsinn und Trauer und Tränen und Lust und Lachen. Ein Werk, von einem abgerissene Bengel, nicht einem vornehmen Mann erdacht, das dem Begriff »compónere« (Zusammensetzen) alle Ehre macht. Und wer diesen »Petruschka« aufführt, dem dürfte dauernd Erregung wie Entspannung in die Glieder fahren. Denn Springpunkt ist das Wechselbad, die Hitze und Kälte des Schabernacks, die Schauer kontrahierender Gefühle, das horrible Ende einer heiteren Erzählung.

Die Geschichte des Stücks muss nicht erzählt werden. Es zeichnet, kurz, eine Jahrmarktsszenerie mit allem, was die Kleinen wie Großen unter den Lebenden erfreut und erschauern lässt. Das »kleine Theater des Gauklers« fehlt so wenig wie der Zank um die Ballerina. Der Mohr ist Sklave nicht, sondern einer von den Hochherrschaftlichen, die gewinnen. Und wenn sie nicht gleich gewinnen, dann bringen sie eben den armen, sehnsüchtigen, Mitleid erweckenden Petruschka um, der wie alle auf der Bretterbühne eine Puppe ist, die Trost sucht und deren Liebe die Ballerina schmäht. Im Geiste rächt sich der gemetzelte Petruschka zu guter Letzt und verhöhnt den, der die Strippen zog, den Gaukler.

Die Philharmoniker bedienten aufs Furioseste diesen »russisch« gefärbten, grellen Bilderbogen aus Gauklertum und verhindertem Glück. In die »Volksfest«-Teile schmettert immerfort ein dunkles, lautes, vereintes Grollen von Tuba, Pauken und Schlagzeug hinein und rahmt die scharf geschnittenen Formteile. Der obligate Pianist verwirklicht die Ketten, die abzusenden nötig sind, um nicht von den Fagotten und übrigen Instrumenten überholt zu werden. Permanent wechseln die Metren und Rhythmen. Man kann das Stück nicht oft genug hören, seine Kühnheiten betören die Sinne, ja fachen sie an. Der Ablauf ähnelt den Techniken der Filmmontage: harte Schnitte, Verblendungen, Zeitlupe, Zeitraffer, Nah- und Fernaufnahme (vorn die einsame Sologeige, hinten massives Blech). Es gelang eine makellose, fesselnde Aufführung. Simon Rattle dirigierte auswendig.

Dann Sergej Rachmaninow (1873 - 1943). Wo trifft Berlin schon mal auf die 3. Sinfonie a-moll op. 44 des großen Russen? Rattle tat einen guten Griff. Das Werk ist zwar stockromantisch, es steht voll in der Tradition Tschaikowskys, Glasunows, auch Glinkas, aber es glüht in sich und kehrt die Lava stellenweise vehement nach außen. Der Komponist, gleichzeitig hervorragender Pianist, überquerte seinen romantischen Horizont nie, obwohl der Himmel 1935, als das Werk im US-Exil entstand, schon voller avantgardistischer Geigen war. Von Charles Ives ließ sich Rachmaninow nicht küssen. Ives nahm Romantisches auf und attackierte es zugleich. Auch der hochinspirierten »Skythischen Suite« des rebellischen Sergej Prokofjew wollte der hochgewachsene Komponist nicht nachstreben. Anders als der »klassizistische« Strawinsky, der im Alter noch anfing, zwölftönig zu komponieren, blieb Rachmaninow sich und seinen Ahnen treu.

Wo steckt die Lava? In der Mitte des ersten Satzes etwa, wo die Musik zu einem Drama sich hinaufbewegt und drängende Dissonanzbildungen nicht scheut. Sodann im zweiten Satz, der zunächst schwelgerische Melodien wie Wogen der Wolga unter den Kronleuchter setzt, um nach acht Minuten wie besengt ein krauses, groteskes Scherzo abzuliefern, das sich nicht aufbaut, das einfach da ist, schon bald in Einzelstücke zerfällt, die sich wieder zusammenfügen. Lava auch das kurz aufleuchtende Fugato inmitten von Satz drei und die glänzend ausgearbeitete, irre Schlussapotheose desselben Satzes. Triumphalismus in Reinkultur, 1935 eigentlich nicht angebracht.

Auch hier die Philharmoniker auf der Höhe der Komposition. Das Publikum schien mehr als zufrieden.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.