Für Haut und Rüssel

Forscher kommen einem neuen Trend der Elefantenwilderei auf die Spur. Von Michael Lenz

Das Gerippe war von Bauern in der Irawadi-Region entdeckt worden. Das Flussdelta des Irawadi ist einer der Brennpunkte der Elefantenwilderei in Myanmar. Die ausgewachsene Elefantenkuh war in Stücke zerlegt worden, ein Teil des Rüssels fehlte, der Kopf war abgeschnitten, aber nicht etwa, um an die Stoßzähne zu kommen, weibliche (asiatische) Elefanten haben keine, sondern der Haut wegen«, erzählt erschüttert Aung Myo Chit, Koordinator des Landesprogramms Myanmar der US-amerikanischen Smithsonian Institution.

Zu der besorgniserregenden Entdeckung kam es eher zufällig. Eigentlich also waren die Experten des Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI), der Elefantenschutzorganisation Elephant Family und des Ministeriums für Umweltschutz und natürliche Ressourcen von Myanmar in den Wäldern im Süden des Bergzugs Bago Yoma für ein Forschungsprojekt zu Mensch-Elefanten-Konflikten unterwegs. Sie hatten 19 Elefanten mit GPS-Halsbändern ausgestattet, um ihre Wanderungen zu verfolgen und aus den Daten Erkenntnisse zur Prävention möglicher Konflikte abzuleiten. Die Sender zeichnen die Standorte der Tiere auf und im Todesfall funken sie ein bestimmtes Signal.

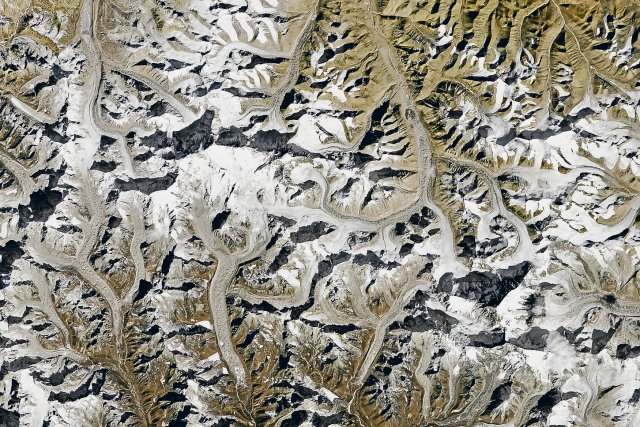

Der Bergzug vom oberen Birma bis fast an die Andamansee war ideal für das Forschungsprojekt. Ein großes Elefantenhabitat war durch den Bau von zwei Staudämmen zur Wasserversorgung von Rangun verloren gegangen. Viele der Arbeiter siedelten nach Ende der Bauarbeiten in der Region und bauten Reis, Mais und Gemüse an. »Angelockt von den Feldfrüchten und dem im Überfluss und ganzjährig vorhandenen Wasser der Reservoire kamen die aus ihrem Habitat vertriebenen Elefanten schnell zurück«, schrieben die Forscher unlängst im Onlinewissenschaftsjournal »PLOS ONE« (DOI: 10.1371/journal.pone.0194113).

Doch innerhalb von zwölf Monaten waren sieben der 19 Elefanten mit GPS-Halsband von Wilderern getötet worden. Die Experten wollten der Ursache auf den Grund gehen. »Bei der systematischen Suche durch unser Team und die Mitarbeiter von Partnerorganisationen fanden wir weitere 40 Gerippe«, heißt es in der Studie. Und: »Die Studie dokumentiert, dass die Elefanten ihrer Haut und nicht der Stoßzähne wegen gejagt werden.« Peter Leimgruber, Ko-Autor der Studie und Leiter des Conservation Ecology Center des SCBI, sagt entsetzt: »SCBI erforscht seit Jahrzehnten Elefanten in Myanmar, aber das ist das erste Mal, dass wir in diesem Land ein solches Ausmaß von Wilderei erleben.«

Grund ist ein neuer Trend: Elefanten in Myanmar werden ihrer Haut, ihres Fleisches, ihrer Genitalien wegen gejagt und getötet. Die werden neuerdings als vermeintliche Medizin und als Rohstoff für Schmuck in China gesucht, wie die Elephant Family ermittelt hat. Getrocknet und pulverisiert gilt Elefantenhaut als Zutat für Mittel gegen Magenprobleme. Vermischt mit dem Fett von Elefanten wird die pulverisierte Haut als Salbe zur Behandlung von Hautkrankheiten angeboten, während die Unterhaut getrocknet und zu Armbändern, Halsketten und Kettenanhängern verarbeitet wird.

In der im April veröffentlichten Dokumentation »Gehäutet: Der wachsende Appetit auf asiatische Elefanten« der Elephant Family heißt es: »Zur gleichen Zeit, in der China Entschlossenheit zur Beendigung des einheimischen Elfenbeinhandels an den Tag legt, wäre es pervers und besorgniserregend, wenn es eine neue, legale Nachfrage nach Elefantenprodukten schafft.« Pharmazeutische Unternehmen hätte dafür »Genehmigungen der staatlichen Forstverwaltung«. Nach Erkenntnissen der Smithsonian-Experten gelten zudem anscheinend Elefantenfleisch und -genitalien bei manchen Chinesen als Delikatesse.

Myanmar ist eines der letzten Länder Asiens mit einem nenneswerten natürlichen Lebensraum für asiatische Elefanten, deren weibliche Vertreter im Gegensatz zur afrikanischen Verwandtschaft keine Stoßzähne haben. Aber auch in Myanmar geht es mit den Elefanten bergab. In den 1940er Jahren schaukelten noch rund 10 000 wilde Dickhäuter durch die Wälder Birmas, wie Myanmar früher genannt wurde. Heute schätzen Experten deren Zahl auf nur noch rund 2100.

In den dreizehn asiatischen Elefantenländern von Indien bis Indonesien gibt es nur noch zwischen 40 000 und 50 000 Exemplare des auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als stark gefährdet eingestuften Asiatischen Elefanten. Das sind über 50 Prozent weniger als noch vor einem halben Jahrhundert. Die Populationen leben in stark fragmentierten Lebensräumen. Oftmals sind das wegen Bürgerkriegen kaum zugängliche Regionen wie die Chittagong Hills in Bangladesch oder die zahlreichen Bürgerkriegsgebiete in Myanmar.

Es tut sich aber was in Sachen Elefantenschutz in Myanmar. Wilderer werden verhaftet, neue Schutzzonen für Elefanten eingerichtet. Das ist jedoch nach Ansicht der EU nicht ausreichend. Myanmar müsse mehr zum Schutz seiner Elefanten und anderer gefährdeter Wildtierarten tun, hieß es Ende Februar in einer Erklärung der EU-Vertretung in Myanmar. »Insbesondere würden wir empfehlen, dass die Regierung von Myanmar den offenen Handel mit Elefantenteilen und anderen illegalen Teilen von Wildtieren beendet, deren Verkauf heute auf den Märkten von Rangun, Mandalay, Kyeikhteeyoe und entlang der Grenzen von Myanmar weitverbreitet ist.«

In Rangun ist ausgerechnet die Shwedagon Pagode, das wichtigste buddhistische Heiligtum von Myanmar, ein Zentrum des Handels mit Elfenbein und weiteren aus Elefanten und anderen Wildtieren hergestellten Produkten. Das ergab eine in diesem Jahr veröffentlichte Untersuchung der Tierschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF).

Aung Myo Chit, der mit Schaudern die enthäutete Elefantenkuh gesehen hat, sagt: »Wilderei wegen des Elfenbeins ist schrecklich, aber das ist schlimmer. In der Vergangenheit hätte diese Elefantenkuh überlebt, weil sie keine Stoßzähne hat. Jetzt sind die Wilderer hinter der Haut her und nehmen dafür jeden Elefanten. Das ist eine Katastrophe.«

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.