- Kultur

- Nico, 1988

Der Klang des Besiegtwerdens

In dem Biopic »Nico, 1988« geht es um das Vergehen der Zeit, das Altern und das Scheitern

Ich nehme das Fahrrad», ruft die Frau ihrem sich anscheinend im Nebenzimmer aufhaltenden Sohn noch zu, dann schließt sich die Tür des kleinen Ferienhauses auf Ibiza. Wir schreiben das Jahr 1988. Kurz nach dem Verlassen des Hauses wird die knapp 50-jährige Frau vom Fahrrad stürzen und tödlich verunglücken.

Einst, in den 60er Jahren, war sie das anmutige Model, die wie somnambul durchs Dasein gleitende kühle deutsche Blonde mit der tiefen Stimme. Sie war die schläfrig wirkende makellose Schönheit, die mit Velvet Underground auftrat und auch ein Tamburin so formvollendet bedienen konnte, als habe man das Instrument speziell für sie erfunden. Sie nannte sich «Nico» und war eine Zeit lang so etwas wie berühmt. Sie traf auf Federico Fellini, Jim Morrison von den Doors, Brian Jones von den Rolling Stones, Bob Dylan, Andy Warhol, Alain Delon und andere Männer.

Mit bürgerlichem Namen hieß sie Christa Päffgen und war einmal die Tochter einer Frau gewesen, die als Verkäuferin in einem Kaufhaus gearbeitet hatte, und eines Mannes, der im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront ums Leben gekommen war.

Doch diese Zeit war vorbei, jetzt, wo sie als Nico, als Kunstfigur und schönste Frau der Welt irgendwo zwischen New York und Paris lebte, wo sie Fotosessions für «Elle» und «Vogue» absolvierte.

1967, mit 29 Jahren, sang Nico auf ihrer ersten Soloplatte: «I don’t do too much talking these days / These days / These days I seem to think a lot / About the things that I forgot to do / And all the times I had.» Es war ein traurigschönes Lied. Nico hatte den Song nicht selbst geschrieben, man ließ sie ja nicht, man wollte sie als die großgewachsene, frostige, rätselhafte somnambule Schönheit mit dem deutschen Akzent vermarkten. Einige Monate zuvor war das Album «Velvet Underground & Nico» erschienen, über das die «New York Times» den überaus schönen Satz schrieb, es sei «ein sehr vergnügliches Album über Tod, Drogenabhängigkeit und Sadomasochismus».

Nico, die missverstandene Künstlerin, begann Ende der 60er Jahre, nach ihrer kurzen Zeit mit Andy Warhol und Velvet Underground, nach Jet-Set, Glamour, Exzess und Chaos, eine eigenwillige, wechselhafte und von nur mittelmäßigem Erfolg gekrönte Solokarriere als Musikerin und Sängerin.

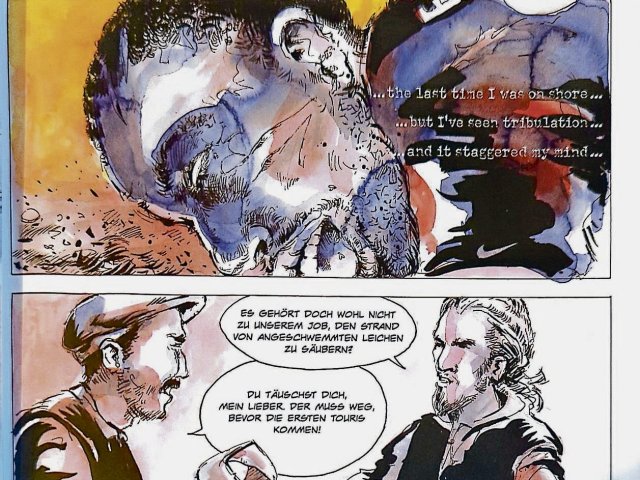

Das Schweigen, das Vergessen, die nicht zu korrigierende Vergangenheit: Darum geht es auch in dem Biopic «Nico, 1988», das einen bislang eher wenig beachteten Ausschnitt aus dem Leben und der Karriere von Nico erzählt, und zwar die letzten Jahre ihres Lebens, 1986 bis 1988, die Jahre des Niedergangs sind, karge Jahre, Jahre des Stolperns und Wiederaufstehens, aber auch Jahre des Exzesses und der späten künstlerischen Unversöhnlichkeit: Nico tourt mit ihrer Begleitband durch Keller-Clubs und Kaschemmen in Europa. Ein armseliges Leben. Die Hälfte der Zeit verbringt man mit den anderen eingepfercht im Bandbus, die andere Hälfte in schäbigen Apartments. Zwei Stunden auf der Bühne eines nach Schweiß und Rauch riechenden Konzertschuppens. Man nächtigt in heruntergekommenen Absteigen, leer stehenden Wohnungen von Freunden, in Althippie-Wohngemeinschaften.

Wir sehen Nico (Trine Dyrholm), mittlerweile Ende 40, kettenrauchend, sich mit den Händen nervös übers deutliche Spuren des Alters tragende Gesicht und durch die dunkelbraunen, grau werdenden Haare fahrend, bei einem Radio-Interview. Der Interviewer will alles wissen, will von seinem Gast, der ja angeblich mittendrin gewesen ist in den Kämpfen und auf den Partys der wilden 60er, etwas hören über den Geist der Swinging Sixties und der Jugendrevolte, aber er wird enttäuscht. «Wir nahmen eine Menge LSD. Das ist, was wir taten», antwortet ihm Nico missmutig, die obendrein auch nicht mehr Nico genannt werden will, sondern Christa. Von der Vergangenheit will sie nichts hören. «Nennen Sie mich nicht Nico, nennen Sie mich bei meinem tatsächlichen Namen.»

Wir blicken auf den Alltag einer Künstlerin, die nie verwunden hat, dass sie nicht für die Musik geschätzt wurde, die sie machen wollte, sondern stets nur für ihr Aussehen, ihre Anmut, für ihre einstigen Auftritte als charismatische, bezaubernde, mysteriöse Blondine, für ihr Leben als hübsch anzusehendes Beiwerk von Velvet Underground.

Es geht also um das Vergehen der Zeit, ums Altern, um Nostalgie, um Enttäuschungen, ums Scheitern, um eine Frau, die sich lange hat treiben lassen und dafür anderes vernachlässigen musste: ihren Sohn, ihre Freundschaften, ihre künstlerische Autonomie. Um eine Frau, die den Nachmittagskaffee längst durch Heroin ersetzt hat, deren Karriere schon zu lange andauert, um noch etwas Entscheidendes daran verändern zu können, und die langsam den Verstand verliert. «What the fuck are you doing?», schreit Nico einmal mitten in einem ihrer Konzerte einen ihrer Begleitmusiker an, immer wieder: «WHAT THE FUCK are you DOING?»

Fortwährend führt Christa/Nico während des Umhertourens auch ein tragbares Tonbandgerät mit sich, mit dem sie verschiedene Geräusche festhält: das Grummeln eines alten Boilers in einem Badezimmer, das Piepsen einer lebenserhaltenden Maschine im Krankenhaus, das Rauschen des Meeres. Immer schon, so antwortet sie in einem Gespräch einmal auf die Frage, was sie eigentlich da zu finden hoffe mit ihrem seltsamen Aufnahmegerät, sei sie auf der Suche nach einem Geräusch gewesen, das sie nur aus ihrer Kindheit bei Berlin kenne: dem Klang des Besiegtwerdens. Der sei schön, den suche sie, den wolle sie wiederfinden.

In einer Szene sieht man die Sängerin mittags in einer spärlich ausgestatteten Küche genüsslich Spaghetti mit Tomatensoße essen. Sie ist in Italien, irgendwo in der Provinz, auf Tour. Eines ihrer männlichen Bandmitglieder, Italiener, sitzt ihr gegenüber, er hat die Pasta zubereitet. Sie habe selten so etwas Köstliches gegessen, sagt Christa/Nico: In den 60ern sei sie ständig auf Diät gewesen, habe permanent gehungert. Nico, die verhinderte Künstlerin und verblühte Schönheit, sie hat lange ein Leben geführt, das aus Selbstverleugnung und Askese bestand, aus Selbstüberhöhung und Rausch: Diät und Autonomieverzicht hier, Amphetamine, Heroin und Champagner dort.

Die Filmbiografie «Nico, 1988» zeigt, wie es ist, wenn man halb schon dem Vergessen anheimgegeben wurde, aber eben nicht ganz. Aus dem einstigen Glanz ist ein schwacher Schimmer geworden, und die Löcher und Flecken sind nicht mehr zu verdecken. Man ist aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden, aus der Popkultur der Gegenwart schon halb getilgt, und doch ist da noch - wie eingeschlossen in einer Zeitkapsel und in der kollektiven Erinnerung präsent - die nicht vergehen wollende Vergangenheit, der Mythos.

«Nico, 1988», Italien/Belgien 2017. Regie/Buch: Susanna Nicchiarelli; Darsteller: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca. 93 Min.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft

Das »nd« bleibt gefährdet

Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.