Nachtgeschöpfe unter Verdacht

Fledertiere tragen viele Viren in sich. Doch die Indizien dafür, dass sie Ebola, SARS und anderes verbreiten, sind schwach. Ökologen warnen vor einer Dämonisierung.

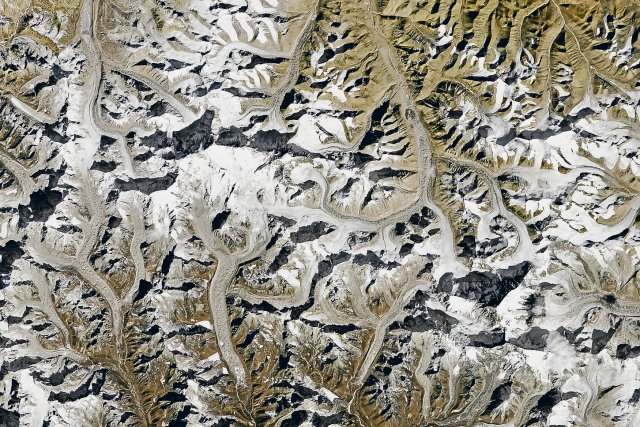

Fledertiere sind die Fernreisenden der Tierwelt. Jedes Jahr migrieren in Afrika schätzungsweise zehn Millionen Palmenflughunde in den Nordosten Sambias. Das Ereignis konkurriert mit der Reise von zehn bis 20 Millionen Mexikanischer Bulldoggfledermäuse in die texanischen Bracken-Höhlen um den Titel der größten Säugetierwanderung der Erde.

Die nach den Nagetieren zweitgrößte Ordnung aller Säugetiere umfasst mehr als 1300 Arten, wobei immer noch neue Arten entdeckt werden. Die Untergruppe der größeren und robuster gebauten Flughunde zählt rund 200 Arten, der größere Rest wird von den kleineren Fledermäusen eingenommen. Warum Fledertiere so gewaltige Strecken zurücklegen, ist ebenso ungeklärt wie viele andere Aspekte ihrer Lebensweise.

Offene Fragen, Massenwanderungen über riesige Distanzen, millionengroße Kolonien und dazu noch Geschöpfe der Nacht - solche Faktoren können in Menschen Ängste auslösen. Verstärkt wurde das Unbehagen vieler Menschen, weil in jüngster Vergangenheit Wissenschaftler Fledertiere immer wieder in Verbindung mit gefährlichen Krankheiten brachten. Die hohe Mobilität und große Zahl der Tiere begünstigte sensationelle Horrorszenarien mit tödlichen Epidemien.

Biologen klagen dabei über ein stark verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit. Zusätzlich würden Meldungen aus der wissenschaftlichen Fachpresse von Boulevardjournalisten aufgebauscht. »Fledertiere sehen sich im Moment der schädlichsten Medienkampagne seit über 30 Jahren ausgesetzt«, sagt Merlin Tuttle. Der Gründer der amerikanischen Fledertierschutzorganisation Bat Conservation International befasst sich mit den Tieren seit fast 60 Jahren.

Wie jedes andere Säugetier auch kann ein Fledertier 200 bis 300 verschiedene Virenarten beherbergen. »Tiere und auch Menschen kommen mit ihren jeweiligen Viren und den daraus resultierenden Krankheiten eigentlich gut zurecht, denn die Immunsysteme haben gelernt, damit umzugehen«, erklärt Jakob Fahr, ein mit dem Max-Planck-Institut für Ornithologie assoziierter Ökologe.

Gefährlich kann es dann werden, wenn es zu Zoonosen kommt. Zoonosen nennt man jene Infektionskrankheiten, die von Tier auf Mensch oder von Mensch auf Tier überspringen können. Etwa 200 Zoonosen sind bekannt, zum Beispiel Tollwut. »Von den hunderten Virenarten, die ein beliebiges Fledertier tragen kann, sind ohnehin nur vielleicht ein Dutzend problematisch für den Menschen, in dem Sinne, dass sie auf ihn überspringen könnten«, erläutert Benjamin Neuman, ein britischer Virologe an der Texas A&M Universität, der sich mit hämorrhagischen Fiebererkrankungen wie Ebola und Marburg oder auch mit Coronaviren befasst, welche die Atemwegserkrankungen SARS und MERS verursachen. Der Rest sei oft sehr schwierig übertragbar und könne meist auch nur schwache oder gar keine Symptome auslösen. Was verbleibt, sind die Krankheiten, welche die Fledertiere in Verruf gebracht haben.

Dabei ist nur bei Tollwut die Beweislage weitgehend sicher. Fledertiere sind Träger des Lyssavirus. Ein von einem infizierten Tier gebissener Mensch kann an Tollwut erkranken. Da die Übertragung meistens durch Biss oder Kratzen stattfindet und es in der westlichen Welt kaum noch regelmäßigen Kontakt zwischen Fledertier und Mensch gibt, gilt die Gefahr im Allgemeinen als gering.

Bei den hämorrhagischen Fiebererkrankungen ist die Faktenlage schwieriger. Vor allem bei Ebola wird die Rolle der Fledertiere von Wissenschaftlern heftig debattiert. Obwohl die Krankheit mit hohem Fieber und Augenblutungen grausam verläuft und laut Weltgesundheitsorganisation zu 25 bis 90 Prozent tödlich ist, wurde Ebola weltweit lange kaum wahrgenommen. Insgesamt kam es bis 2013 - meist in entlegenen afrikanischen Dörfern - zu mehr als 1000 Todesfällen. Im Dezember 2013 allerdings änderte sich das. Es kam in drei westafrikanischen Ländern zu den ersten als Epidemien wertbaren Ausbrüchen, mit schätzungsweise über 28 000 Fällen. Erkrankte erreichten Europa und die USA. Bis zum erklärten Epidemieende in Westafrika Anfang 2016 starben mehr als 11 000 Menschen. Auch 2018 kam es in der DR Kongo wieder zu einem Ausbruch.

Die unerwartete Bedrohung sorgte dafür, dass die Industrienationen ihren Wissenschaftlern plötzlich Millionengelder zur Verfügung stellten, um die lange ignorierten Viruserkrankungen zu untersuchen. Der US-Kongress allein hatte für die Jahre 2015 bis 2019 beachtliche 1,77 Milliarden Dollar für die Ebola-Forschung bereit gestellt. Mit solchen Mitteln bewaffnet, entstand schnell eine neue Generation von Virusjägern, die sich nach Afrika aufmachten, um nach der Ursache von Ebola zu suchen.

Es ist bekannt, dass Menschen, Affen, Antilopen, Schweine und auch Fledertiere das Ebolavirus in sich tragen können. Doch um die Gefahr, die von einem Virus ausgeht, quantifizieren zu können, muss man den Reservoirwirt kennen: die ökologische Nische, in der der Erreger das Ende eines Krankheitsausbruch überdauert und von wo aus er zurückkehrt. Oft handelt es sich dabei um eine Tierart, die bereits geraume Zeit mit dem Erreger lebt und die Infektion in der Regel überlebt. Und obgleich Virologen seit Langem Fledertiere als Reservoirwirt für Ebola verdächtigen, ist die Sache weniger klar, als viele meinen.

Schon 2005 publizierten Forscher um Eric Leroy in der Fachzeitschrift »Nature« die Ergebnisse ihrer Untersuchung von Ebola-Ausbrüchen zwischen 2001 und 2003 in Gabun und Kongo-Brazzaville. Die Wissenschaftler fanden Hinweise auf subklinische Ebola-Infektionen ohne Symptome in drei afrikanischen Flughundarten vor. Obwohl sie es deshalb für möglich halten, dass die Tiere das Reservoir sein können, blieben sie einen direkten Beweis schuldig.

Bei der Epidemie von 2014 standen dann zunächst Palmenflughunde unter Verdacht. Ein Bericht des National Institute of Health verband den Ausbruch in Westafrika mit einem zweijährigen Jungen, der angeblich mit einem Palmenflughund in Guinea in Verbindung gekommen war. Der Verdacht verlagerte sich schließlich von Flughunden auf Fledermäuse. In einer im »EMBO Molecular Medicine Journal« veröffentlichten Studie von 2015 verfolgen deutsche Forscher den Weg des Zweijährigen vielmehr zu einem hohlen Baum mit einer Kolonie von Angola-Bulldoggfledermäusen. Doch auch hier bleibt der definitive Beweis aus.

Der japanische Virologe Ayato Takada untersucht Ebola seit gut 20 Jahren. Die Gerüchte über eine Verbindung von Palmenflughunden zu der Krankheit führten ihn nach Sambia. Takada untersuchte insgesamt 748 Palmenflughunde, die an der Kasanka-Migration teilnahmen, über einen Zeitraum von neun Jahren. 2015 veröffentlichte das Team von der Uni Hokaido eine Studie, die belegte, dass die untersuchten Palmenflughunde eine hohe Prävalenz von Ebola-Antikörpern aufwiesen. »Wir konnten keine infektiöse Viren nachweisen, aber Antikörper, die nahe legen, dass die Tiere in der Vergangenheit, während der Migration infiziert worden waren«, berichtet Takada. Rund zehn Prozent aller Proben wiesen die Antikörper auf. Wenn es zu Ausbrüchen von Ebola unter Menschen in Afrika kam, wiesen die Flughunde die jeweiligen Antikörper gegen jenen Ebola-Stamm auf, der gerade aktiv war. Takada gibt aber an, dass dies keine Unterscheidung zulasse, ob die Flughunde das Reservoir oder selbst nur infiziert worden seien: »Es ist möglich, dass Fledertiere nur Zwischenwirte für das Virus sind.«

In einem im Januar 2016 in »Viruses« veröffentlichten Artikel fordert Siv Aina Jensen Leendertz Wissenschaftler auf, die althergebrachte These von den Fledertieren als Reservoir aufzugeben, weil ein Beweis so lange ausgeblieben sei. Dabei verweist Leendertz besonders auch auf den Umstand, dass alle Ebolavirus-Varianten verschiedenen Flussläufen folgten, was eher einen mit dem Wasserleben verbundenen Reservoir-Organismus nahe lege und zu den sehr mobilen fliegenden Fledertieren überhaupt nicht passe.

Auch bei den Coronaviren dreht sich die Reservoir-Debatte um Fledertiere. Im Juni 2017 veröffentlichte das Fachjournal »Nature« eine Studie, die das Vorkommen von Coronaviren in Fledertieren, Nagetieren und Affen untersuchte. Fast zehn Prozent der Fledertiere trugen Coronaviren, während der Prozentsatz für die anderen Arten bei unter einem Prozent lag. Die Forscher um Simon Anthony, einen Virologen von der Columbia-Universität in New York, halten es damit für erwiesen, dass Fledertiere das Reservoir dieser Viren seien. Merlin Tuttle sieht hingegen in der Studie ein Beispiel von übertriebener Verengung des Blicks und befangener Systematik: »Die Konzentration auf einfach zu fangende Fledertiere scheint die Norm zu werden.«

»SARS konnte Menschen nur dann infizieren, wenn es sich dahingehend adaptiert hatte, um in den asiatischen Zibetkatzen zu wachsen. MERS scheint zwar oft in Fledertieren vorzukommen, springt aber nur auf Menschen über in Gegenden mit vielen Kamelen«, erläutert Virologe Neuman. MERS war erstmals 2012 auf der Arabischen Halbinsel aufgetreten. Der Reservoir-Verdacht richtete sich zunächst gegen die Grabfledermaus. Ein vollständiges Genom des Coronavirus wurde aber erst in einem an MERS verstorbenen Menschen nachgewiesen und dann schließlich auch in einem seiner Kamele gefunden. Das Landwirtschaftsministerium von Saudi-Arabien fand MERS in 85 Prozent aller untersuchten Dromedare.

In der gleichen Ausgabe von »Nature« mit der Studie über Coronaviren und Fledertiere kritisiert Michael Osterholm den Fokus auf die Reservoir-Suche. Der Direktor des Zentrums für die Erforschung von Infektionskrankheiten an der Universität Minnesota sagt, dass die knappen Finanzmittel nicht dazu verwendet werden sollten, schwierige Voraussagen zu machen, welches Virus theoretisch als nächster auf den Menschen überspringen könnte. Stattdessen sollten die Gelder in Maßnahmen fließen, die Ausbrüche von Pathogenen vorbeugen. So habe die Erforschung des Ebola-Reservoirs nichts zu der Entwicklung eines Impfstoffes beigetragen.

»Wenn in den Medien Zusammenhänge zwischen Fledermäusen und Krankheiten postuliert werden, kann das zu Schnellschussreaktionen führen«, warnt Jakob Fahr. Der als möglicher Ausgangspunkt für die Ebola-Epidemie 2014 genannte hohle Baum in Guinea wurde von verängstigten Dorfbewohnern postwendend abgefackelt, mitsamt der Kolonie von Angola-Bulldoggfledermäusen. »Auch die Palmenflughund-Kolonien werden jetzt zu Zielen«, sagt Fahr.

Vertreibung und Vernichtung können sogar zu gegenteiligen Effekten führen. »Wenn wir Tiere durch Angriffe und Vertreibungsaktionen stressen, schwächen wir ihr Immunsystem. Dadurch kann eine Krankheit bei ihnen erst ausbrechen und dann übertragen werden«, erklärt Fahr. Das wurde bei Fledertieren in Studien bereits mehrfach nachgewiesen. Kevin Olival, ein Experte für Infektionskrankheiten, bestätigt 2016 in einem Artikel des Fachjournals »EcoHealth«: »Die Ausmerzung von Fledertieren ist ineffektiv und unmenschlich. Es ist wahrscheinlicher, dass sie einen Anstieg und nicht eine Reduzierung von Erkrankungen unter Menschen mit sich bringt.«

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.