- Kommentare

- Ökonomische Grundlagen

Was tun gegen Armut?

HASSLIEBE: Stephan Kaufmann folgt den Fragen der Ökonomen - mit überraschend klarem Ergebnis

Vielfach wird davon ausgegangen, Aufgabe der Wirtschaft sei die Versorgung der Menschen mit Gütern. Viele Ökonomen beschäftigt aber eher die Frage, ob diese Wirtschaft die Menschen überhaupt aushält - insbesondere jene Menschen, die man vom Zwang zur Arbeit befreit. Diese Frage wird derzeit in den USA wieder gestellt. Dort hat die Regierung ein umfangreiches Konjunkturpaket aufgelegt, und dieses Paket enthält neben höherem Kindergeld und höherer Arbeitslosenhilfe auch Schecks über 1400 Dollar, die an die Haushalte verschickt werden - einfach so, ohne Gegenleistung. Was macht das mit den Menschen?

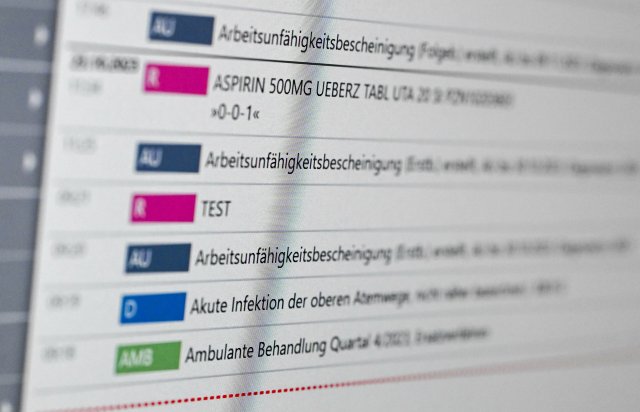

Zunächst führt Geld dazu, dass es den Menschen - wenig überraschend - besser geht. Dies gilt insbesondere bei denen, die wenig Geld haben, also bei den Armen. »Überweisungen«, schreibt »Bloomberg«-Kolumnist Noah Smith, »sind das effektivste Mittel der Wohlfahrt«. Gestützt wird diese naheliegende Erkenntnis von Studien, zum Beispiel der University of Philadelphia: »Bedingungslose Geldtransfers können die Gesundheits- und Bildungssituation verbessern, vermindern Drogenkonsum und Kriminalität, insbesondere bei benachteiligten Jugendlichen.« Zudem, so die Havard Business School, fühlen sich mit Geld bedachte Menschen sicherer, sie haben nicht mehr so viel Angst und trauen sich mehr zu - sogar die Gründung von Unternehmen.

Was aber, fragen sich die Ökonomen, wenn es den Menschen dann zu gut geht? Wenn sie also so gut versichert sind, dass sie im Notfall nicht mehr verzweifelt jedem Job hinterherrennen? Schließlich können »höhere Bezüge die Menschen dazu ermutigen, ihre Arbeitszeit zu senken«, mahnt die konservative US-Denkfabrik Cato Institute. Und vermehrte Freizeit ist eine Gefahr für das Wirtschaftswachstum. Das weiß man in Deutschland, wo Hartz IV mit dem Slogan »Fördern und Fordern« eingeführt wurde, und das weiß man in den USA, wo Sozialleistungen für Familien mit Gesetzen wie dem Personal Responsibility and Work Opportunity Act reformiert worden sind.

Ökonomen haben diese Gesetze nun untersucht und kommen zu dem Schluss: Sie bringen wenig. Denn ob jemand arbeiten geht oder nicht, hängt weniger davon ab, ob ihm mit Leistungsentzug gedroht wird, sondern mehr von der Existenz von Arbeitsgelegenheiten, so Henrik Kleven von der Princeton University. Die hohe Arbeitslosigkeit des Jahres 2011 in den USA erklärte dementsprechend das Center on Budget and Policy Priorities in Washington nicht mit »the great vacation«, also einem allgemeinen Urlaubsdrang, sondern mit »the great recession«, also mit der Wirtschaftskrise. Experimente mit bedingungslosen Grundeinkommen in Alaska und Kalifornien zeigten zudem, dass die begünstigten Menschen weiter arbeiten gehen. »Es ist meist keine Reduktion des Arbeitsangebotes der Haushalte zu beobachten«, so die University of Chicago.

Die grundlegenden Erkenntnisse der Experimente fasst die US-Zeitschrift »The Atlantic« denkbar schlicht zusammen: »Der beste Weg, die Menschen aus der Armut zu holen, ist, sie aus der Armut zu holen; der beste Weg, Familien mehr Ressourcen zukommen zu lassen ist, ihnen einfach mehr Ressourcen anzubieten.«

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.