- Wirtschaft und Umwelt

- Klimaanpassung

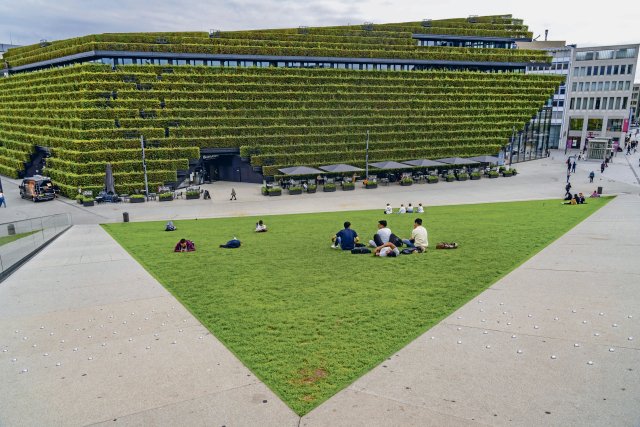

Abschied von der versteinerten Stadt

Kommunen sollen sich besser auf Wetterextreme einstellen. Neues Bundesgesetz stößt auf geteiltes Echo

Im vergangenen Jahr wurde der Altmarkt in Dresden erneuert, ein 1,3 Hektar großes Areal, das zuvor einer schattenlosen Steinwüste geglichen hatte. Die Sanierung wurde genutzt, um das ein wenig zu ändern. Am Rand der Fläche wurden 20 Trompetenbäume gesetzt; Geld vom Bund machte es möglich. Auf diese Weise würden »das Stadtklima und damit die Aufenthaltsqualität« verbessert, lobte das Rathaus. Allerdings: Auf dem Großteil des Platzes brennt die Sonne im Sommer immer noch ungehindert aufs Pflaster.

Die Folgen sind in Zeiten des Klimawandels zunehmend problematisch. In den immer heißeren Sommern heizen sich Innenstädte stark auf und kühlen auch nachts kaum ab. Die Temperaturen in der dicht bebauten Dresdner Innenstadt liegen drei bis vier Grad höher als am Stadtrand. Das ist gefährlich. 2023 verzeichnete das Robert-Koch-Institut bundesweit 3200 Hitzetote.

Hitze ist nicht die einzige problematische Folge des Klimawandels. Starkregen führte 2002 in Dresden und entlang der Elbe zu einer Jahrhundertflut. Auch Dürre und Stürme würden zunehmend zur Bedrohung für die »zivilisatorische Infrastruktur«, sagt Gerd Lippold, grüner Staatssekretär im sächsischen Umweltministerium. Tornados hätten deutsche Städte zwar bisher verschont: »Aber das muss ja nicht immer so bleiben.«

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

In den Kommunen wächst daher der Wille, sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten und an diese anzupassen. Immer mehr Städte setzen sich beispielsweise das Ziel, zur »Schwammstadt« zu werden. Niederschlagswasser soll für Dürrezeiten gespeichert werden. In Leipzig wird das Areal des ehemaligen Eutritzscher Verladebahnhofes nach diesem Prinzip bebaut. Das Umweltforschungszentrum (UFZ) Leipzig hat dazu Konzepte für eine »blau-grüne Infrastruktur« entwickelt. So soll Regen nicht in Gullys verschwinden, sondern in substratgefüllten Becken landen, in denen Bäume wachsen.

Theoretisch ist allen klar, dass Städte in Zeiten des Klimawandels grüner werden, dass Flächen entsiegelt und Frischluftschneisen offen gehalten werden müssen. Die Praxis sieht oft anders aus. In Dresden etwa werden derzeit auch die letzten Brachflächen bebaut. René Herold, Chef des Umweltamtes, verweist auf konkurrierende Ziele: »Wir könnten die Stadt dreimal verteilen.« So würden dringend mehr Wohnungen benötigt. Großansiedlungen in der Mikroelektronik benötigen Platz. Hohe Grundstückspreise ermuntern Investoren nicht, wertvolle Flächen für Grünanlagen zu opfern. Herold spricht von einem »schwierigen Aushandlungsprozess«.

Neue Regularien des Bundes sollen eine neue Akzentsetzung bewirken. Im November beschloss der Bundestag ein »Klimawandelanpassungsgesetz«, im Dezember kommt es in den Bundesrat. Wetterextreme würden in Zukunft häufiger und »zwingen uns zur Vorsorge«, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Das Gesetz solle einen »strategischen Rahmen für eine vorsorgende Klimaanpassung auf allen Verwaltungsebenen« setzen. Die Rede ist von Risikoanalysen, Anpassungskonzepten und konkreten Maßnahmeplänen. Dank des Gesetzes, sagt Lemke, werde man nicht nur »Schäden abmildern, sondern auch die Lebensqualität in der Stadt und auf dem Land erheblich verbessern«.

Ob und wie schnell das Gesetz Wirkung zeigt, ist offen. Zwar sei es ein »Faustpfand für künftige Diskussionen«, sagt René Herold kürzlich bei einer Veranstaltung des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Doch seine konkrete Umsetzung obliegt den Ländern, die dabei »viele Spielräume« hätten, wie Lemke betont. Sachsen, sagt Staatssekretär Lippold, müsse etwa klären, wie konkret die Vorgaben gestaltet würden, für Kommunen welcher Größenordnung sie gelten, wie die Öffentlichkeit zu beteiligen sei. In der heterogenen Koalition aus CDU, Grünen und SPD könne »jede dieser Fragen für Konflikte sorgen«. Zudem müsse das Land den Kommunen Geld für die Umsetzung bereitstellen. Er sei, sagt Lippold, »sehr gespannt, wie der Finanzminister mit dem Thema umgeht«.

In den Rathäusern fällt die Reaktion auf das neue Gesetz höchst unterschiedlich aus. In Dresden wird angemerkt, viele Großstädte hätten bereits Konzepte zur Klimaanpassung. Es sei unklar, welchen weiterführenden Effekt das neue Regelwerk habe. Die Bürgermeisterin der 3200-Einwohner-Kommune Lohmen wiederum klagte bei der LfULG-Veranstaltung, man habe mit Blick auf Auswirkungen des Klimawandels »ganz andere Themen als die Städte«; zudem fehle es an Kapazitäten und Geld, um etwa eigene Maßnahmepläne zu erstellen. Der Pirnaer Baubürgermeister Markus Dreßler verweist ebenfalls auf knappe kommunale Kassen: »Zur Ehrlichkeit würde gehören zu sagen, wo man das Geld wegnimmt.« Der Dresdner Amtsleiter Herold wiederum warnt davor, nur über Mehrausgaben für die Klimaanpassung zu reden. Vielmehr solle man »die Folgekosten des Nichtstuns stärker herausarbeiten«.

Allerdings ist Geld auch in Dresden ein Thema. Dort gab es ambitionierte Pläne für einen »Promenadenring«. Es sei »das wichtigste Stadtgrünprojekt in der Innenstadt«, erklärt das Rathaus, das erneut auf Förderung vom Bund setzte. Nun hat das Bundesverfassungsgericht den Klima- und Transformationsfonds gekippt. Ob und wann der Boulevard gebaut werden kann, ist unklar.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.