- Berlin

- Soziale Bewegung

Regisseurin Georgi: »Die linke Bewegung hat sich verändert«

Neue Berliner Dokumentation »Niemals allein, immer zusammen« – Regisseurin Joana Georgi und Protagonist Quang Paasch im Interview

Joana Georgi, Ihre Dokumentation zeigt fünf Berliner*innen, die sich in sozialen Bewegungen organisieren: Quang, Simin, Feline, Patricia und Zaza. Warum haben Sie sich als Regisseurin für sie entschieden?

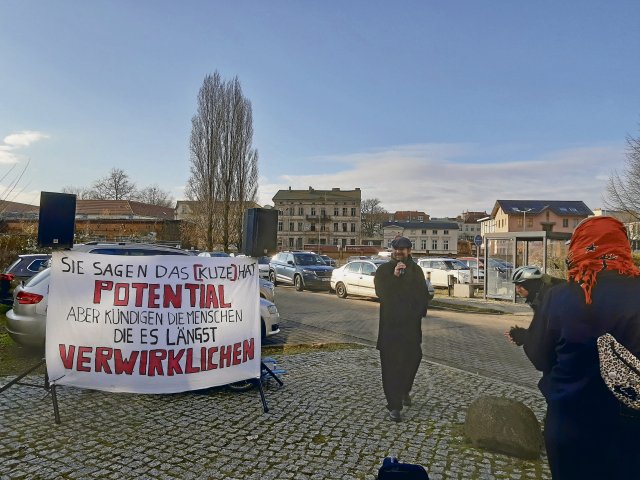

Joana Georgi: Als ich bei »nd« gearbeitet habe, habe ich Quang und Patricia kennengelernt. Die Drehs mit den beiden haben mir Hoffnung gegeben: Hier sind diese jungen, organisierten Leute, die superviel verstanden haben und Wissen aus der Praxis mitbringen. Es gibt in Deutschland nicht sehr viele linke Filme, und die, die es gibt, porträtieren oft eine weiße und autonome Antifa. Was unsere Protagonist*innen davon unterscheidet: Sie meinen, dass es mehr Struktur in der Linken braucht und nicht nur halb klandestine Kleingruppen. Sie sind aus ihren Lebenswelten heraus organisiert, in Zusammenhängen mit Leuten, die sich vielleicht nicht schon seit 20 Jahren innerhalb von szenigen Strukturen bewegen, zum Beispiel in der Krankenhausbewegung oder bei Deutsche Wohnen & Co enteignen. Mir war es wichtig zu zeigen, dass sich die Bewegungslandschaft verändert hat in den letzten Jahren.

»Niemals allein, immer zusammen« – schöner Titel, aber nicht auch etwas utopistisch, wenn man auf die Beteiligung an Demonstrationen, in Parteien oder Vereinen schaut?

J. G.: Das neoliberale System, in dem wir leben, hat sehr viel dafür getan, dass wir immer mehr vereinzeln. Die Pandemie hat das verstärkt. Ich glaube trotzdem, dass bei den Leuten der Wunsch da ist, sich zu organisieren und aus der Resignation herauszukommen.

Quang Paasch ist Moderator und Medienschaffender. Er ist Projektleiter von @zank.info.

Drei Jahre lang lief eure Produktion – ein Jahr lang Dreh und eineinhalb Jahre in der Prä- und Postproduktion. Die Dokumentation trug anfangs den Titel »Ein Jahr« und sollte die Protagonist*innen über diese Zeit begleiten. Auf welche Hürden seid ihr gestoßen?

J. G.: Wir sind vorrangig Flinta, relativ jung und nicht bekannt. Deswegen war es nicht so einfach, Filmförderung zu finden auf einem Markt, der junge Talente erst mal durch eine unnötige Feuerprobe gehen lässt. Viele bleiben auf der Strecke, und das sind oft die Filmschaffenden, die wichtige Geschichten zu erzählen haben. Die Filmbranche ist auch oft vorsichtig, wenn es darum geht, politische Filme zu fördern, die gesellschaftlich kontrovers sein könnten – und dazu zählt auch unser Film. Wir haben uns deswegen über Spenden finanziert und hatten ein sehr kleines Budget. Das Kernteam hat sich selbst ausgebeutet. Unsere Produktionssitzungen waren teilweise 7 Uhr morgens vor der Arbeit oder am Wochenende.

Haben Sie Tipps für andere linke Filmemacher*innen, was die Produktion anbelangt?

J. G.: Ja. Sucht euch ganz zu Beginn die Leute, die ähnlich politisch drauf sind. Guckt, dass ihr euch realistisch vor Augen führt, was es bedeutet, wenn man sich auf so einen Prozess einlässt. Falls ihr keine offizielle Filmförderung bekommt, gibt es zum Beispiel Bewegungsstiftungen, die linke Filmemacher*innen unterstützen.

Quang Paasch, Sie sind einer der Protagonist*innen, organisiert seid ihr in verschiedenen politischen Strukturen. Gibt es eine gemeinsame politische Klammer, die euch eint? Auf dem Filmplakat ist ja Karl Marx zu sehen.

Quang Paasch: Das Ziel eint uns – die befreite Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der Profite nicht über Menschen stehen und wir die Produktion selbst in der Hand haben. Eine Gesellschaft, in der nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Politik, Wissenschaft und Wissen geschaffen wird, demokratisch verhandelt wird. Am Ende arbeiten wir auf eine Revolution hin zum Kommunismus. Andere Linke werfen uns häufig Reformismus vor: Wenn wir uns zum Beispiel in gewerkschaftlichen Kämpfen in der Krankenhausbewegung engagieren oder bei Deutsche Wohnen & Co innerhalb des Grundgesetzes Vergesellschaftung vorantreiben. Aber es braucht eben auch einen Anfang, um große revolutionäre Prozesse anzustoßen. Am Ende sind es nicht einzelne Individuen, die die Revolution bringen, sondern die Massen. Und die werden mobilisiert, indem verschiedene Strukturen und Institutionen bespielt werden, um den Kapitalismus zu stürzen.

J. G.: Ich würde noch hinzufügen, wie wichtig es ist, in reformistische Kämpfe zu tragen: Es hört hier nicht auf. Das Problem ist, wenn den Leuten gesagt wird, es wird euch besser gehen, wenn ihr den Zehn-Prozent-Inflationsausgleich bekommt. Stattdessen muss kommuniziert werden: Die zehn Prozent sind wichtig, sie werden auch was verändern in eurem Leben – aber es ist nicht das Ziel, auf das wir hinauswollen. Denn es wird strukturell nichts daran ändern, dass die Arbeit im Krankenhaus immer noch prekär ist. Stattdessen muss sich die Wurzel des Übels angeschaut werden, es muss radikale Politik betrieben werden, damit wir in zehn Jahren mit einem vergesellschafteten Gesundheitssystem leben.

Drei Jahre lang Produktion bedeutet einen drei Jahre langen Einblick in das Berliner Stadtgeschehen. Was habt ihr aus Bewegungsperspektive beobachtet?

J. G.: Was ich krass finde, ist, dass die Sachen, die vor drei Jahren passiert sind, immer noch unseren Alltag prägen. Die Inflation, die ausgeufert ist, der Krieg in der Ukraine, die strukturellen Probleme wie Polizeigewalt oder die Verschleppung des Volksentscheids. Das ist alles weiterhin aktuell. Der Film zeigt daher einen Prozess, der noch Jahre andauern wird.

Hätte der Film auch in einer anderen deutschen Stadt spielen können?

J. G.: Ja, es gibt eine Krankenhausbewegung in Nordrhein-Westfalen, Enteignungskampagnen in Hamburg, antirassistische Kämpfe in Frankfurt am Main – theoretisch wäre es möglich gewesen. Denn natürlich sind Menschen nicht nur in Berlin organisiert, sondern bundesweit und international. Es hat auch ökonomische Gründe, warum wir in Berlin gedreht haben. Wir hätten es uns einfach nicht leisten können, woanders hinzufahren.

Viele Marxist*innen haben ein Problem mit dem Begriff »Aktivismus« – wie steht ihr dazu?

J. G.: Das ist ein Begriff, der oft an uns herangetragen wird. Aktivismus suggeriert dabei, man renne zu einer Demo, und dann geht man nach Hause und hat nichts mehr mit Politik zu tun. Ich will aber betonen, dass die fünf Protagonist*innen genau dies nicht tun, sondern dass die Kämpfe, die sie führen, in ihrem und in unserem Alltag stattfinden. Ihr Kampf ist nichts vermeintlich Performatives, sondern das sind Kämpfe, die an Lebensrealitäten geknüpft sind, aus denen heraus die Protagonist*innen aktiv werden.

Q. P.: Umso älter ich werde, je mehr Genoss*innen ich um mich habe, desto mehr distanziere ich mich von dem Begriff Aktivismus. Es geht nicht um den idealistischen, allein kämpfenden Aktivisten, der die bessere Person ist. Es geht nicht um einen Helden, der in die Geschichtsbücher eingeht. Aktivismus ist nicht nur ein verwässerter, sondern abwertender Begriff, weil durch ihn jede andere Arbeit, die man macht, entwertet wird: »Aha, du machst Journalismus, aber du bist doch Aktivist!«

Und sogenannter Social-Media-Aktivismus? Das ist ja auch eine Arbeit, die nicht nur Sie beide, sondern die anderen Genoss*innen der Dokumentation machen. Der Begriff steht ebenfalls in Verruf.

J. G.: Das ist etwas, das von der älteren Generation gern belächelt wird. Aber die haben auch alle ihre Zeitungen gehabt. Es braucht Vernetzungsmedien, die Leute über soziale Bewegung hinweg verbinden. Früher waren es Flugbätter und Zeitungen, und heute ist es eben oft Instagram. Quantitativ ist Social Media viel schneller, als ein Flugblatt gedruckt wurde. Als Vermittlungsmedium würde ich per se die sozialen Medien nicht dämonisieren. Gleichzeitig regen sie dazu an, sich zu individualisieren und sich Leute zu suchen, die performativ Kämpfe symbolisieren. Und das muss man als Kommunistin kritisieren. Wir sind auf Social Media denselben kapitalistischen Strukturen unterworfen wie Zeitungen, die Verlage brauchen und an Druckpreise gebunden sind.

Q. P.: Auch Social Media ist in der Hand von Konzernen, von Algorithmen. Auch ich bin abhängig von dem, was dort zensiert wird oder nicht, was gepushed wird oder nicht. Man muss also auch hier sagen: Social Media ist nicht frei vom ökonomischen System.

Quang Paasch, Sie sind auch in sogenannten postostmigrantischen Kämpfen aktiv. Was bedeutet das?

Q. P.: Ich selbst bin mit Eltern als Vertragsarbeitende in der DDR, mit Mitschüler*innen und Lehrer*innen groß geworden, die überwiegend im Osten sozialisiert wurden. Ein Satz, den ich gern verkürzt sage, ist: Nach der Wende sind die Menschen nicht gestorben. Ostdeutsche haben mich geprägt und tun es weiterhin. Und wenn man sich anschaut, wie die Wende verlief, sollte klar sein, dass es viel Ausbeutung, Wut und Enttäuschung gegeben hat. Was aber oft vergessen wird: wie gewaltvoll diese Erfahrung war und welche ökonomischen Konsequenzen sie für unzählige Biografien hatte. Aber darüber sprechen wir gesellschaftlich nicht. Wir möchten nicht darüber reden, dass die Treuhand alles zerstört hat und dass es enorme rassistische Pogrome gab und Nazis gezielt aus Westdeutschland in den Osten zogen, um faschistische Strukturen aufzubauen. Mir ist es wichtig, nicht nur in Identitätsdebatten zu verharren. Es geht auch um materielle Verhältnisse. Was mir außerdem wichtig ist: Es geht nicht darum zu spalten, sondern aus der Differenz zu lernen.

Glauben Sie, dass es eine autonome Ostlinke braucht, nicht im Sinne von klandestinem Aktivismus, sondern in Hinblick darauf, dass sich ostdeutsche Arbeiter*innen mit eigenen Fragen organisieren müssen?

Q. P.: Oft wird nur ein deutsch-deutscher Diskurs geführt. Neoliberalisierung ist natürlich durch den real existierenden Sozialismus in der DDR für uns in Deutschland sehr nahbar. Aber das ist ja auf der ganzen Welt, in ganz Europa passiert. Es muss nicht in diesem nationalen Kontext verharren, es braucht vielmehr internationale Solidarität.

In der Filmbeschreibung heißt es: Die Protagonist*innen glauben fest daran, dass radikaler Wandel nicht nur möglich, sondern notwendig ist. Frage an Sie, Joana Georgi, als Regisseurin. Was gibt »Niemals allein, immer zusammen« der Linken?

J. G.: Der Film zeigt: Die Welt ist veränderbar und dass es Leute gibt, die sich organisieren für ein alternatives Wirtschaftssystem, das nicht auf Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen beruht. Dass es soziale Kämpfe schon immer gegeben hat und auch weiterhin geben wird. Und ich glaube, dass sich ihre Zustände gerade in den letzten Jahren für alle prekarisiert haben – vor diesem Hintergund kann es schön sein, diesen Film zu schauen. Er regt an, wieder auf die Welt zuzugehen und Hoffnung zu schöpfen.

»Niemals allein, immer zusammen« ist ab 13. Juni bundesweit in den Kinos zu sehen.

Das »nd« bleibt gefährdet

Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.