- Politik

- US-Wahlsystem

Die Sklaverei in den USA wirkt bis heute nach

Das US-Wahlsystem ist kompliziert. Über den Ausgang kann ein Bruchteil aller Bürger entscheiden. Und doch überlebte das Electoral College Jahrhunderte

Polly Baca ist mittlerweile 83 Jahre alt. Vor knapp vier Jahren wurde der Frau aus Colorado wohl die größte Ehre ihres Lebens zuteil, auf die sie jedoch gern verzichtet hätte. »Klar macht es Spaß, eine Wahlfrau zu sein. Meine Wahl wird schließlich im Archiv der Nation festgehalten. Aber das ist wirklich nicht der richtige Weg«, sagte sie am 14. Dezember 2020, als sie feierlich ihre Stimme für Joe Biden abgab und mit denen von acht anderen Bürgern Colorados an den Kongress in Washington schickte. Was selbst viele US-Amerikaner bis heute nicht wissen: Sie werden auch an diesem Dienstag ihre Stimme nicht für Kamala Harris, Donald Trump oder andere Präsidentschaftskandidaten abgeben, sondern nur für deren Wahlleute in jedem der 50 US-Bundesstaaten sowie der Hauptstadt Washington. Willkommen zum Electoral College, dem bis heute vermutlich kompliziertesten Demokratieformat der westlichen Welt, das wie so vieles in den USA mit deren dunkler Vergangenheit der Sklaverei zusammenhängt.

Republikaner profitieren

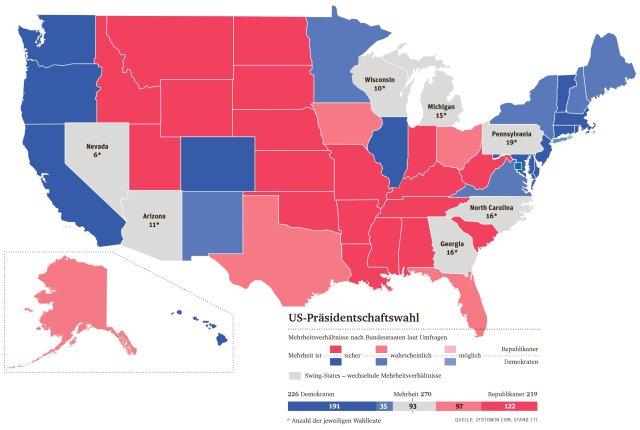

In den Vereinigten Staaten zieht nicht unbedingt ins Weiße Haus ein, wer landesweit die meisten Stimmen erhält. Nein, es reichen 270 Wahlleute. Die wiederum sind in den Einzelstaaten zu gewinnen. Wer also die meisten Stimmen eines Staates einsammelt, darf hier all seine eigenen Wahlleute zur Abstimmung im Dezember schicken. All die Millionen Stimmen der Verlierer zählen dann gar nichts mehr. Es herrscht keinerlei Verhältniswahlrecht. Und so kam es in den Jahren 2000 und 2016, dass die Republikaner George W. Bush und Donald Trump landesweit nicht die meisten Stimmen erhalten hatten, sich aber aufgrund vieler knapper Siege mehr Wahlleute in den Einzelstaaten sicherten. So wurden beide doch noch jeweils Präsident.

Dieses Prinzip wurde in den Anfangsjahren der Republik Ende des 18. Jahrhundert in die Verfassung geschrieben, nachdem es die südlichen Bundesstaaten mit der Drohung der Abspaltung von der jungen Nation durchgesetzt hatten. Sie hatten befürchtet, bei einer Direktwahl aufgrund ihrer kleineren Zahl von Wahlberechtigten auf Dauer chancenlos bei der Besetzung des Präsidialamtes und damit machtlos zu sein. Also ersannen sie das Wahlleutesystem, das jedem Bundesstaat abhängig von seiner Bevölkerungsgröße eine bestimmte Zahl an Vertretern sicherte, die dann das Oberhaupt des Landes bestimmen sollten. Da für die Verteilung der Wahlleute nun auch die selbst gar nicht wahlberechtigten Sklaven mitgezählt wurden, stieg plötzlich die Macht der Südstaaten, deren Einkommen noch hauptsächlich von der Plantagenwirtschaft abhing und somit von der Erhaltung der Sklaverei.

Ein Hundertstel entscheidet

Einmal in der Verfassung verankert, sind die Hürden für eine Wahlrechtsänderung selbst seit Abschaffung der Sklaverei Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute zu hoch, und es blieb beim Electoral College, obwohl die Mehrheit der US-Amerikaner dieses System seit Jahrzehnten loswerden will. Vor allem, weil nicht jede Stimme gleich viel wert ist. Da es bei der Verteilung der Wahlleute nicht komplett proportional zugeht, ist jedes einzelne Votum im bevölkerungsarmen Wyoming mit seinen knapp 600 000 Einwohnern, die zusammen drei Wahlleute bestimmen, etwa viermal so viel wert wie eines im 40-Millionen-Bundesstaat Kalifornien (54 Wahlleute). Wahlkampf wird übrigens in beiden Staaten nicht gemacht, da seit Jahren die Demokraten in Wyoming und die Republikaner in Kalifornien absolut chancenlos sind.

Und so konzentriert sich alles mal wieder auf die Swing States. Diesmal sind es den meisten Umfragen zufolge sieben, in denen rund 47 Millionen Wahlberechtigte entweder knapp für Harris oder für Trump stimmen und damit über den Wahlausgang entscheiden werden. Bedenkt man aber, dass nur etwa zwei Drittel davon überhaupt wählen werden und davon wiederum nur rund sechs Prozent überhaupt durch Wahlkampf umstimmbar waren, blieben rund 1,5 Millionen von insgesamt 155 Millionen US-Wählern, für die all die Milliarden Dollar des Wahlkampfs ausgegeben wurden. Ein Hundertstel des Wahlvolks! Und es scheint alles so knapp zu sein, dass es vielleicht schon reicht, zwei Prozent mehr von ihnen zu bekommen als der Gegner.

»So sollte eine Demokratie nicht funktionieren«, sagte selbst Wahlfrau Polly Baca schon vor vier Jahren. Geändert hat sich allerdings nichts.

Die Wahlen am 5. November 2024 sind für die US-Bürger wie auch den Rest der Welt eine der wichtigsten Richtungsentscheidungen dieser Zeit. »nd« berichtet über die Stimmung und Probleme im Land, über Kandidaten und ihre Visionen. Alle Texte zur US-Wahl finden Sie hier.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.