Geburt eines neuen Himmels

Vor 400 Jahren erschien Galileis Astronomie-Klassiker »Sternenbote«

Im Alter von 46 Jahren war Galileo Galilei ein zwar angesehener, aber schlecht bezahlter Mathematikprofessor an der Universität Padua. Um sein Gehalt aufzubessern, gab er nebenher Privatunterricht und verkaufte selbstgebaute wissenschaftliche Instrumente. Doch dann, im März 1610, änderte sich sein Leben schlagartig. In diesem Monat nämlich veröffentlichte Galilei in Venedig die lateinische Abhandlung »Sidereus Nuncius« (deutsch: »Sternenbote«), in welcher er die Merkmale verschiedener Himmelsobjekte beschrieb, die er zuvor mit dem Fernrohr betrachtet hatte. Der Historiker Jerome Ravetz bezeichnete dieses Buch einmal als den »vielleicht größten Klassiker der Populärwissenschaft«.

Die 550 Exemplare der ersten Auflage waren innerhalb weniger Tage vergriffen, und das neue Bild des Kosmos, das Galilei darin zeichnete, faszinierte die Gelehrtenwelt. Wohl hatte Nikolaus Kopernikus das heliozentrische Weltsystem schon 67 Jahre früher begründet, doch sein Werk »De Revolutionibus Orbium Coelestium« wurde wenig gelesen und noch weniger verstanden. Erst Galileis »Sternenbote« leitete gleichsam jene Entwicklung der europäischen Wissenschaft ein, die ein knappes Jahrhundert später in die geniale Physik von Isaac Newton münden sollte.

Auch Galilei hatte sich in Padua wie zuvor an der Universität Pisa vor allem mit Physik beschäftigt. Er studierte die Pendelbewegung und erforschte die Gesetze des freien Falls mit Hilfe von Kugeln auf einer schiefen Ebene. Dass er zum selben Zweck Steine vom schiefen Turm zu Pisa fallen ließ, ist hingegen eine Legende.

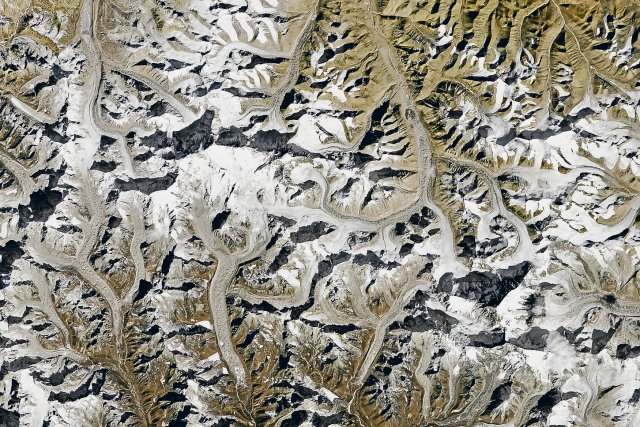

Erst 1609 begann Galilei, sich verstärkt der Astronomie zuzuwenden. Denn ein Jahr zuvor hatten niederländische Brillenmacher das Fernrohr erfunden. Rasch lernte Galilei, solche Geräte aus käuflichen Linsen selbst herzustellen. Und er tat etwas, was in dieser Form zuvor noch niemand getan hatte: Er richtete sein Fernrohr auf den Nachthimmel, und zwar zunächst auf die Milchstraße und den Mond. Was er dort sah, erschütterte das überkommene aristotelische Weltbild in seinen Grundfesten. So besteht die Milchstraße, die dem bloßen Auge als weißliches Band erscheint, in Wirklichkeit aus einzelnen Sternen. Hatten antike Astronomen noch die Meinung vertreten, dass der Kosmos kaum mehr als 1000 Fixsterne enthält, zeigte Galilei, dass es davon unermesslich viele gibt.

Beim Blick auf den Mond stellte Galilei fest, dass die Aristoteliker auch hier irrten. Nach deren Auffassung sollte der Erdtrabant ein vollkommener Himmelskörper sein und keinerlei irdische Makel aufweisen. Wie das Teleskop jedoch enthüllte, war der Mond zerklüftet und sah aus, als sei er mit Pockennarben übersät. Außerdem finden sich dort wie auf der Erde Berge und Täler. Getreu der alten Volksweisheit, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte, fügte der künstlerisch begabte Galilei seinem Buch mehrere Skizzen des Mondes bei. Auf einer ist ein riesiger Krater von nahezu idealer Kreisform zu erkennen, den es so gar nicht gibt. Was Galilei letztlich zu dieser »Bildbearbeitung« veranlasste, ist ungewiss. Bekannt ist allerdings, dass er noch ganz von der kosmischen Dominanz der Kreisform überzeugt war. Erst Johannes Kepler löste sich von dieser Vorstellung. Er wies nach, dass die Planetenbahnen Ellipsen sind.

In den 1610 gedruckten Exemplaren des »Sternenboten« sind sämtliche Mondabbildungen Kupferstiche. Es kam daher einer historischen Sensation gleich, als man vor drei Jahren in New York ein Buch fand, welches anstatt der Stiche Aquarelle enthält. Die Frage, ob diese ebenfalls von Galilei stammen, haben Experten inzwischen mit Ja beantwortet. Außerdem sind, wie präzise Analysen ergeben haben, die Aquarelle vor den Kupferstichen entstanden. Der Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp vermutet deshalb, dass etwa 30 der insgesamt 550 Exemplare des »Sternenboten« keine Illustrationen enthielten. Vielmehr habe Galilei diese Bücher benutzt, um seine Zeichnungen eigenhändig hineinzumalen, um so eine maßstabsgetreue Vorlage für die späteren Kupferstiche zu haben.

Anfang 1610 gelang es Galilei außerdem, am Himmel vier Jupitermonde aufzuspüren. Dies hielt er für seine wichtigste Entdeckung. Denn er sah es damit als erwiesen an, dass nicht nur die Erde von Himmelskörpern umkreist wird. Mit dieser Behauptung stieß er bei vielen seiner Universitätskollegen auf heftigen Widerstand. Diese weigerten sich sogar, auf Galileis Aufforderung hin die Jupitermonde selbst mit dem Teleskop zu betrachten. Es handele sich bei jenen Objekten ohnehin nur um optische Täuschungen, erklärten sie, welche durch Fehler des Fernrohrs hervorgerufen würden.

War der »Sternenbote« für viele Astronomen eine wissenschaftliche Fundgrube, war er für Galilei auch so etwas wie ein Bewerbungsschreiben. Denn er hegte damals die Absicht, Padua zu verlassen und nach Florenz zu gehen, wo sein ehemaliger Schüler Cosimo II. de' Medici als Großherzog der Toskana regierte. Aus diesem Grund ließ Galilei dessen Sekretär Belisario Vinta wissen, dass er beabsichtige, die Jupitermonde entweder »Cosmica Sidera« oder »Medicea Sidera« zu nennen. Ohne eine Antwort abzuwarten, entschied sich Galilei für die erste Widmung. Da Vinta jedoch auf den Namen »Mediceische Sterne« bestand, musste Galilei einige Druckplatten seines »Sternenboten« nachträglich korrigieren. Dass freilich änderte nichts daran, dass er im Herbst 1610 von Cosimo II. nach Florenz berufen wurde.

Vom Erfolg seines »Sternenboten« ermutigt, wagte sich Galilei an weitere Entdeckungen, die ihn schließlich in Konflikt mit der katholischen Kirche brachten. Das Ende ist bekannt: Galilei unterlag im Machtkampf mit Rom und wurde 1633 von der Inquisition gezwungen, seinen Lehren abzuschwören. Sein Werk indes lebte fort und wurde zur Grundlage dessen, was wir heute klassische Naturwissenschaft nennen.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.