Nicht nur Drogen

»Mr. Nice«

Wie einer vom netten Jungen von nebenan zum Überflieger wird, vom Arbeiterjungen zum Oxbridge-Absolventen, vom ersten »Studierten« in seiner Familie zum Drogendealer großen Stils (jedenfalls für seine Zeiten), das ist die Geschichte von »Mr. Nice«. Es ist die Lebensgeschichte des walisischen Arbeitersohnes Howard Marks, den es dank seiner mathematischen Begabung erst nach Oxford verschlug und dann an die vorderste Front der internationalen Drogenströme. Der sich mit der irischen IRA einließ, weil deren Waffenschmuggelkanäle wunderbar zum Befördern der Ware aus Afghanistan und Pakistan taugten. Und vom britischen Geheimdienst angeworben wurde, der seinerseits von Marks’ ausgedehnten Kontakten zu profitieren hoffte.

»Mr. Nice« beruht auf den Memoiren von Howard Marks, und der ist sich mit seinem Regisseur in der Überzeugung einig, dass man die (leichteren) Drogen nur zu legalisieren bräuchte, um das Problem weltweit vernetzter Kriminalität zu erledigen. Marks selbst, der ein paar Jahre in einem US-amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis saß, sonst aber weitgehend ungeschoren davonkam, lebt heute vom Tingeln mit seinen Erlebnissen.

Marks-Darsteller ist der Waliser Rhys Ifans, bekannt als der zerzauste und ewig bekiffte Mitbewohner von Hugh Grant im Fernsehdauerbrenner »Notting Hill«. So wie Ifans Marks spielt, ist der ein Charmeur, der mit der fremden Oberschicht in Oxford auch erstmals bewusstseinserweiternde Drogen kennenlernte und die neue Alltäglichkeit des Drogenkonsums als seine Chance erkannte. Finanziell, weil bald riesige Märkte zu bedienen waren. Und persönlich, weil der Junge aus der Arbeitersiedlung in einer klassenbewussten Gesellschaft dank reichlich fließender Drogen schnell vom Rand des Geschehens in den Mittelpunkt rückte. Und irgendwann ohne den steten Adrenalinkick nicht mehr leben konnte, den das illegale Tun neben sehr viel Geld eben auch einbrachte.

Weil Ifans selbst mit einer langmähnigen Siebziger Jahre-Perücke noch sichtlich zu alt ist für die Sequenzen, die Marks’ frühe Karriere nachzeichnen, lässt Regisseur Bernard Rose ihn auch Howard, den Pennäler, spielen. So wird zum »bewussten« Stilmittel, was sonst nur peinlich gewesen wäre: Der kommentierende Ich-Erzähler bleibt in jeder Phase seines Lebens erkennbar er selbst. Die Frauen in Marks’ Leben zieht Rose dagegen zusammen: in ein paar nackte Körper, die sich im Drogenrausch in Howards Armen winden, und die zwei Frauen, die wesentlich wurden. Die erste Ehe ist schnell Geschichte, aber auch Chloë Sevigny in der Rolle der zweiten Ehefrau bekommt nicht allzu viel zu tun. Sie verführt, sie versteckt, sie bleibt an seiner Seite, sie macht sich Sorgen, und ist dann immer noch da. Das ist lose, beinahe episodisch, erzählt, ohne großen Spannungsbogen und mit teils hanebüchen altmodischen Rückprojektionen, aber trotz einer Länge von zwei Stunden recht unterhaltsam anzusehen. Moralisch bildend ist es eher nicht.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

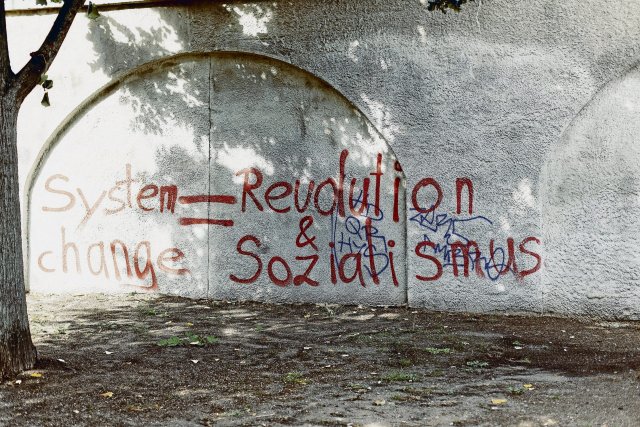

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.