- Kultur

- „Dreyfus - die Affäre“ von Jost Meier in der Deutschen Oper Berlin uraufgeführt

Beklemmende Szenen von erschreckender Aktualität

Vor 100 Jahren wurde in Paris Alfred Dreyfus, Hauptmann der französischen Armee, zu lebenslanger Deportation auf die Teufelsinsel verurteilt. Man beschuldigte ihn des Hochverrats. Er sollte militärische Geheimnisse an Deutschland verraten haben. Bereits zwei Jahre später war der wahre Schuldige ermittelt. Aber erst 1906 wurde Dreyfus freigesprochen und rehabilitiert, wurde deutlich, worum es eigentlich ging: Dreyfus war Jude.

Die Dreyfus-Affäre ging in die Geschichte ein. In ihr konzentrierten sich - als drohendes Menetekel für das neue 20. Jahrhundert - die aufziehenden Gefahren von Antisemitismus und Nationalismus. Heute wissen und erleben wir, daß der Schoß noch immer fruchtbar ist, aus dem das kroch.

So ist es verständlich und sinnvoll, daß sich auch die Künste erneut des Dreyfus-Stoffes annehmen. In der Berliner Deutschen Oper kam jetzt eine zweiaktige Oper des 55jährigen Schweizers Jost Meier auf ein Libretto- des für die Aufarbeitung des Dreyfus-Themas seit Jahren engagierten George Whyte zur Uraufführung. „Dreyfus - die Affäre“ ist ein engagierter Versuch, die historischen Ereignisse um Verurteilung und Rehabilitierung des französischen Hauptmanns in ihrer bedrängenden Aktualität deutlich zu machen. Das 100-Minuten-Stück mischt dafür das Geschehen um den Verurteilten und seine Familie mit filmischen Blenden, Visionen, optischen und akustischen Effekten, für die die Musik Meiers wirkungsvolle Stimuli vor allem bei den Massenszenen bietet. In großen Gesangszenen verliert sie lei-

der an Intensität und gestalterischer Dichte. Die Musik neigt mehr zu Bühnenpathos als zu dramatisch-musikalischer Prägnanz.

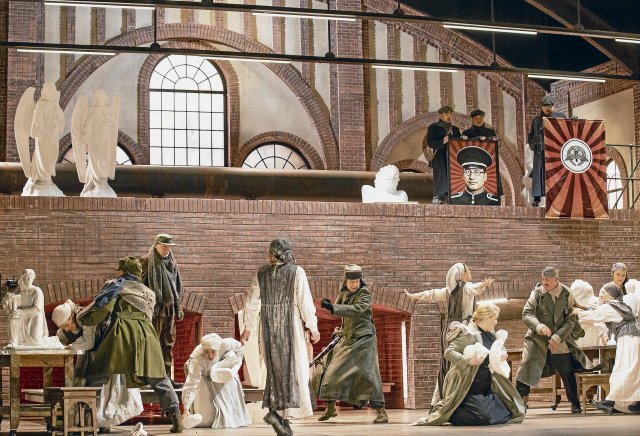

Man hat die Novität an der Bismarckstraße mit hoch anzuerkennender Sorgfalt szenisch präsentiert. Torsten Fischer, dessen Regietalent sich bei Günter Krämer und Hansgünter Heyme entwickelte, betonte die Brisanz des Stoffes. Ihm gelangen Bilder von beklemmender Dichte (Ausstattung: Andreas Reinhardt).

Unter idyllischem Schneegeriesel sitzt eingangs die Familie Dreyfus am häuslichen Abendtisch. Da bricht urplötzlich aus allen Wänden der tobende Mob auf die Bühne, in hysterischem Chor die altbekannten Parolen brüllend: „Tod dem Juden! Dreckjude! Sau!“ Spannungsvoll und dicht bleiben die Bilder auch bei der Verurteilung, der Begegnung des Verurteilten mit seiner Frau unter teilnahmsloser Aufsicht des frühstückenden Beamten. Aus einem Kerker im Bühnenboden an der Rampe, der die Form eines Judensterns hat, erlebt Dreyfus die Vertuschungsversuche der Militärs, den Kampi der Freunde, der Familie um seine Befreiung. Einer ihrer Wortführer ist wortgewaltig Emile Zola. Visionen prägen sich ein: Jüdischer Gottesdienst zum Ruhme Frankreichs. Der Kampf um die Wahrheit und der Versuch, sie zu vertuschen. Antisemitische Parolen im Moulin Rouge. Die Auseinandersetzungen Esterhazys mit seiner Freundin Marie, die zunehmende Angst des wahren Verräters.

Dazwischen immer wieder würfen Judenhasses

Und der Blick in die Zukunft: Judendeportation vorbei an der aufgeputschten Menge. Dazwischen die großen Gesangsszenen: Das „J'accuse“ Zolas, die Petition von Lucie Dreyfus. Über die brennenden Reste des Davidsterns, dem Gefängnis von Dreyfus, wälzt sich die verhetzte Menge. - Der Schluß will nachdenklich machen, mit dem gebrochenen Dreyfus auf der Bühne, mit den Zola-Worten „Der Tag wird kommen, an dem, die Wahrheit von allen verstanden wird“ und mit der mahnenden Rückblende auf die naiven Worte des kleinen Dreyfus an seinen Vater- „Papa, wenn ich groß bin, will ich Soldat werden“

Dies alles erhielt interpretatorisch weitgehend sehr überzeugendes Profil: Durch intensive Leistungen in Gesang, Spiel und orchestraler Realisierung. Im großen Aufgebot der Beteiligten zeichneten sich Paul Frey (Dreyfus), Aimee Willis (Lucie Dreyfus), Artur Korn (Zola), Peter Edelmann (Esterhazy) und Hermine May (Marie) besonders aus, dazu der eindrucksvoll singende und agierende Chor und das unter Christopher Keene mit dramatischem Impetus musizierende Orchester. Der Dirigent, seit seiner Uraufführung von Henzes „Wir erreichen den Fluß“ an der Bismarckstraße in guter Erinnerung, tat viel, um der Musik Meiers jene dramatische Dichte zu geben, die ihr von Haus aus nicht in jedem Falle eigen ist.

Der Premierenabend war ein großer Erfolg für alle Beteiligten. Viertelstündige Ovationen der Besucher zeigten, daß das Anliegen des Abends verstanden wurde.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.