- Kultur

- Margarita Mathiopoulos mal angetan, mal angewidert -17 „Rendezvous mit der DDR“

Polaroid-Porträts und die ewige Verstrickung

„Bei meinen vielen Gesprächen wurde mir immer wieder klar-Menschen sind, neben allem, was sie sonst sein mögen, verstrickt in Geschichten - in die eigenen, in die anderer. Die Summe der Geschichten heißt Geschichte, die deshalb neben allem, was sie sonst sein mag, eine Geschichte der Verstrickungen ist.“ So verstrickt, wie das im Vorwort der griechischstämmigen Publizistin und Historikerin (geb. 1957) auf den ersten Blick klingt, ist es nicht: Es ist noch komplizierter, und einige ihrer 17 Porträts, die sich für sie zum „Rendezvous mit der DDR“ rundeten, geben das frisch, zupackend und auf knappem Raum auch wieder

Die „Polaroid“-Porträts von Ibrahim Böhme, Hermann Axen, Ex-Kulturminister Hoffmann oder von Andre und Michael Brie sowie deren Diplomaten-Vater Horst haben gewiß nicht die Tiefenschärfe einer kunstvollen Fotografie. Aber sie sind mehr als nur Momentaufnahmen, und sie lassen erkennen, daß auch ehemalige Staatsnahe und -nächste der DDR nicht mit eiligen

und endgültigen Etiketten erfaßt werden können.

Sie habe Charaktere beschreiben, sich annähern wollen, sagt Frau Mathiopoulos auf einer Diskussionsveranstaltung diese Woche in der Berliner „Kulturbrauerei“ Das ist ihr nach meinem Dafürhalten in den genannten Fällen gelungen, selbst wenn der eine oder andere Porträtierte wohl seine Vorbehalte haben wird.

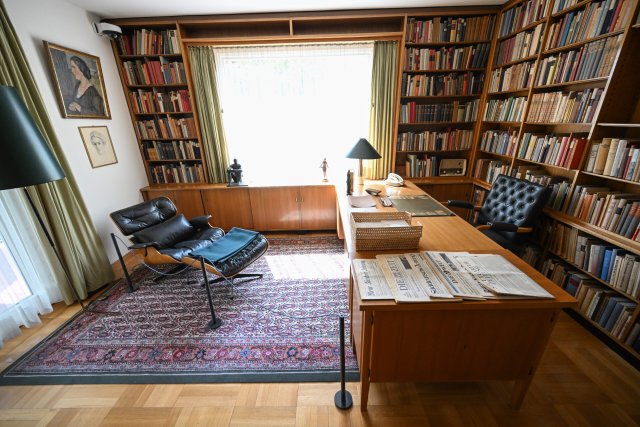

Namentlich bei den Bries, von denen die Autorin schon wegen deren Intellekts angetan ist, kommt das Bemühen zum Tragen, Leben in der DDR wirklich zu verstehen, anstatt zu verteufeln. Während kritischen Köpfen, schreibt die Autorin, wie dem Sozialphilosophen Prof. Dr. Michael Brie, „die schon in der DDR aufgrund ihrer reformoppositionellen politischen Haltung sowie unkonventionellen Theorieansätze erhebliche Probleme hatten, im Wissenschaftsbetrieb Fuß zu fassen, der bundesdeutsche Laufpaß gegeben wird, räkeln sich etliche SED-Diener auf Lehrstühlen, die zwar demokratisch neu bezogen und gepolstert wurden, de-

ren Inhaber allerdings dieselbe Denkungsart pflegen wie ehedem“.

Gerade in diesen Porträts wird das Wechselspiel von Versuchung und Verführung, Verstrickung und Veränderung sichtbar, entsteht auch eine genauere Vorstellung von Böh-

te Glied zurücktreten. Das bezieht sie auch auf Hans Modrow, der zu den Porträtierten gehört und sich an diesem Abend der Diskussion im Prenzlauer Berg stellt. Für Bärbel Bohley sind sie Vertreter jener Kategorie von DDR-Politikern, bei denen sie bis heute bedauert, „daß wir sie in der Wende nicht wenigstens ein bißchen an den Füßen aufgehängt haben“ Was sie offenbar für eine humoristische Bemerkung hielt.

Informativ geht es im Buch beim Rendezvous mit Hans-Joachim Hoffmann zu, der im Sommer '89 bei einem öffentlichen Auftritt mit Schwejkscher List anregte, „die Mauer zum europäischen Kunstwerk umzufunktionieren“, oder in der Beschreibung Lothar de Maizieres, über dessen Küchenkabinett man in diesem Buch manch Neues erfährt. Dagegen offenbaren andere Porträts (Gerhard Beil, Gregor Gysi, Otto Reinhold, Günter Schabowski, Manfred Stolpe) eine erstaunliche Oberflächlichkeit. Sie ist augenscheinlich dem Umstand geschuldet, daß relativ weit zu-

rückliegende und beiläufige Begegnungen vorschnell und jedenfalls alles andere als gründlich vorbereitet in diesen Band gelangten. Mangelnde Substanz wird dann schon mal mit starken, bisweilen vorverurteilenden Worten zugedeckt, mitunter garniert mit Klatsch, der den seriösen Anspruch beschädigt. Etwa, wenn M.M. schreibt: „Später erfahre ich während eines Gespräches mit Sonja Axen, daß Schabowski ein fürchterlicher Choleriker sei, der Wandlitzer Gerüchten zufolge seine Frau oft geschlagen und mißhandelt habe“, oder im Zusammenhang mit Lothar Bisky allen Ernstes kolportiert wird, daß ihm „selbst Wohlwollende höchstens die Ausstrahlung eines naturfarbenen Wartburgs bescheinigen“ Hier landet der Versuch der Autorin, „politische Mythen“ aufzuklären, dem sie sich im Untertitel verschrieben hat, auf einer so unwürdigen wie untauglichen Ebene.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.