- Kultur

- Kinofilm

»Maria«: Primadonna convenzionale

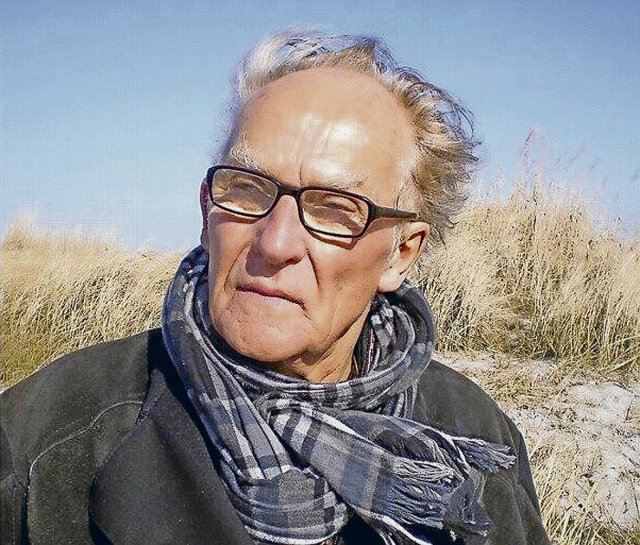

In »Maria« inszeniert Regisseur Pablo Larraín die letzten Tage im Leben der großen Operndiva Maria Callas

Eigentlich sieht man die zwei Leben der Maria Callas schon in ihrem Gesicht, und damit beginnt der Film »Maria«, der, nach »Spencer« über Prinzessin Diana und »Jackie« über Jacqueline Kennedy, der dritte und letzte Teil der Tragische-Frauen-Trilogie des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín ist. Angelina Jolie spielt die schönste Stimme des 20. Jahrhunderts, Operndiva Maria Callas, und wie für Larraín üblich, ist eine Nahaufnahme nie nah genug dran. Den Film eröffnet ein Close-up: Jolies Augen, fett eingerahmt von schwarzem Kajal, streng, überaus präzise, stehen im Kontrast zu den milden, warmen, verletzlichen braunen Augen, die Ed Lachmann mit der Kamera erbarmungslos frontal einfängt, während Jolie als die Callas aus »Ave Maria« von Verdi singt.

Maria Callas soll, so heißt es in Porträts, die über sie geschrieben und in Dokus, die über sie gedreht wurden, eigentlich nur einen Ort gehabt haben, an dem sie glücklich war: die Bühne. Über sich selbst sagte sie: »Ich habe zwei Menschen in mir. Ich möchte Maria sein. Aber es gibt auch die Callas, der ich gerecht werden muss.« Und hier kommt der direkte Verweis auf die erbarmungslose Mutter zum Tragen, die sie zum Singen zwingt. Sie hat eine unglückliche Kindheit und es folgt ein an der Mutter orientiertes ewiges Streben nach Perfektion. Die Ehe zu ihrem Manager scheitert, die Liebesaffäre mit dem Reeder-Tycoon Aristoteles Onassis endet damit, dass der lieber Jacqueline Kennedy heiratet. Extrem kurzsichtig soll Maria Callas gewesen sein, aber das durfte niemand wissen. Den Taktstock des Dirigenten habe sie nie erkannt, dafür alle Partituren und Inszenierungen auswendig gelernt. Innerhalb eines halben Jahres hungert sie sich 30 Kilo vom Leib. Ein Leben voller Strenge, aber immerhin selbstbestimmt; jedenfalls nach außen. Sie will dasselbe verdienen wie ein Karajan, und es wird wohl stimmen, dass sie das damals durchgesetzt hat.

Trotzdem inszeniert er die Callas nicht als menschliches Wrack, das sich dem Untergangs-Voyeurismus der Zuschauer*innen hingeben muss.

-

Larraín, ein bekennender Opernfan, sah in der Callas-Biografie anscheinend die perfekte Ergänzung zu seinen bisherigen Filmen über berühmte Frauen des 20. Jahrhunderts, deren Leben im goldenen Käfig vor den Augen eines gierig gaffenden Publikums stattfand, aus dem sie zeitlebens auszubrechen versuchten. Der Unterschied ist nur, dass Larraíns Callas der Zeit, in der eine Operndiva und ihre Affären noch Titelseiten füllte, eher hinterhertrauert, als dass sie die Aufmerksamkeit todunglücklich machte. »Ich gehe nur in Cafés, um bewundert zu werden«, sagt sie in einer an Traurigkeit nicht zu überbietenden Szene.

Was bei »Jackie« und »Spencer« noch originell erschien, nämlich Larraíns Faible für die Konzentration auf einen winzigen Ausschnitt im Leben der Protagonistinnen, wirkt bei »Maria« langatmig und so angestrengt auf mindestens einen Oscar für Angelina Jolie hininszeniert, dass das pompöse Szenenbild lediglich als Mittel zum Zweck verkommt (Jolie ist für ihre Hauptrolle noch nicht mal nominiert worden). Dabei passt es durchaus zum Leben der Callas, dass Larraín alles perfekt arrangiert, schließlich geht es hier um die letzten Tage im Leben der »Primadonna assoluta«. Das barocke Appartement in Paris leuchtet in schweren Farben, wenn die Sonne durch die deckenhohen Fenster, umrahmt mit tonnenschweren Vorhängen, scheint. Der Luxus quillt aus jeder Schublade und doch erscheint alles viel zu eng.

Larraín zeigt eine Frau, deren Strenge nach außen eine noch viel rigorosere Härte nach innen mit sich bringt. Die Callas ist tablettenabhängig, isst seit Wochen nichts, trinkt dafür umso mehr Perliges aus feinsten Gläsern. Trotzdem inszeniert er die Callas nicht als menschliches Wrack, das sich dem Untergangs-Voyeurismus der Zuschauer*innen hingeben muss. Sie will noch einmal auf die Bühne, um es sich selbst zu beweisen, obwohl von Anfang an klar ist, dass dafür die Kräfte nicht mehr reichen.

Jolie müht sich sichtlich, Leid, Sturheit und Noblesse in einen Gesichtsausdruck zu pressen. Es nützt nur nichts, berührt wird man von der eigentlichen Tragik dieses Lebens nicht. Und das liegt an der Kälte, an dem Zwang zum störungsfreien Bild, das den ganzen Film durchzieht und an der Abwesenheit wenigstens eines kleinen Fünkchens Unkonventionellem (die Erkenntnis, dass das Leben nach dem Ruhm eine Existenz wie auf cold turkey ist, ist es nicht). Wenigstens irgendein dreister Versuch, hinter die Fassade dieser Super-Diva zu blicken, wäre frech und charmant gewesen.

Das fehlerlos und ehrfürchtig abgefilmte Porträt zieht sich bis in die Charakterzeichnungen der Nebenfiguren. Außer der Callas dürfen ihr Kammerdiener Ferruccio (Pierfrancesco Favino) und die Köchin Bruna (Alba Rohrwacher) auftreten, die jedoch nur als Stichwortgeber für die schnittigen Bonmots der Operndiva herhalten. Sonst tun sie, was Bedienstete so tun: treu ergeben Köstlichkeiten kochen, die nicht gegessen werden und zigmal einen wuchtigen Steinway-Flügel übers Fischgrätparkett schieben, weil er nie am richtigen Platz steht.

Wir sehen die Verzweiflung, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war; eine um Haltung ringende ehemalige Ikone, der der Rausch abhanden gekommen ist. Und diese abgrundtiefe Traurigkeit ist vielleicht das Interessanteste am ganzen Film, der doch sonst sehr penetrant darauf abzielt, ja kein Mitleid mit der zerfallenden Hauptfigur zu haben. Aber genau das Gegenteil tritt ein.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Die im Film viel zu ausführlich erzählte Affäre mit dem schmierigen Schifffahrtsunternehmer Aristoteles Onassis soll die Callas als eine souveräne Frau zeigen, die zur großen Liebe fähig war, aber stattdessen sieht man sie (wenn man es eben nicht gut mit dem Film meint) als Trophäe eines alten reichen Typen, der ein Nein nicht als Antwort akzeptiert.

Larraín hat sich zum Abschluss seiner Frauen-Trilogie von der Gesellschaftspolitik in »Jackie« und »Spencer« hin zur Kunst gewendet. Ingeborg Bachmann schrieb über die Callas: »Sie ist groß im Hass, in der Liebe, in der Zartheit, in der Brutalität ... Sie kann einen Ausdruck verfehlen, weil sie weiß, was Ausdruck überhaupt ist.« Im Film ist davon leider wenig zu spüren, weil die Pose die einzig wahre Primadonna ist.

»Maria«: Italien, Deutschland, USA 2024. Regie: Pablo Larraín. Mit: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher. 124 Minuten, Start: 6.2.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.