Rudolf Bultmann

Kalenderblatt

Mit seiner Interpretation der Evangelien versuchte er einen Spagat zwischen Glauben und Verstehen, zwischen Christentum und Moderne. 40 Jahre nach seinem Tod gilt er heute als einer der wirkungsvollsten deutschen Theologen des 20. Jahrhunderts. Die Liste seiner prominenten Anhänger reicht von Dietrich Bonhoeffer bis Uta Ranke-Heinemann.

Rudolf Bultmann wurde am 20. August 1884 in Wiefelstede, nördlich von Oldenburg, geboren. Sein Vater war ein evangelischer Pfarrer mit liberaler Orientierung, die Mutter vertrat eine eher pietistische Auffassung vom Glauben. Daraus ergaben sich schon im Elternhaus kontroverse Diskussionen. Der junge Bultmann absolvierte zusammen mit Karl Jaspers das Humanistische Gymnasium und studierte anschließend nacheinander in Tübingen, Berlin und Marburg Theologie. Nach Promotion und Habilitation lehrte er ab 1912 in Marburg als Privatdozent, bevor er nach Breslau und dann nach Gießen berufen wurde. Zwischendurch heiratete er Helene Feldmann, der er - auch literarisch begabt - zahlreiche selbstverfasste Gedichte sowie Märchen widmete.

1921 veröffentlichte der aufstrebende Theologe »Die Geschichte der synoptischen Tradition«, die noch heute als ein Standardwerk gilt. Das aufsehenerregende Werk trug ihm die Rückberufung nach Marburg ein, wo er im lebhaften Gedankenaustausch mit dem ebenfalls dort lehrenden Philosophen Martin Heidegger zu neuen Erkenntnissen gelangte, die sich in weiteren theologischen Veröffentlichungen niederschlugen, so im Buch »Jesus« von 1926 und »Kirche und Lehre im Neuen Testament« von 1929.

Bultmann war ein konsequenter Nazigegner, wurde Mitglied der Bekennenden Kirche und des Pfarrernotbundes. In seinen Predigten verwies er auf den Gegensatz von Naziideologie und Christentum und verurteilte den »Arier-Paragraphen«. 1941 entfachte der Professor für Neues Testament an der Philipps-Universität mit seinem Beitrag »Neues Testament und Mythologie« eine Entmythologisierungsdebatte, die nach Kriegsende ausuferte und 1952 auf der Flensburger Synode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zu einer bischöflichen Erklärung gegen Bultmanns Lehren führte. Doch der nun international bekannte Theologe beharrte auf seinen Überlegungen: »Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geistes- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muß sich klar machen, daß er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht.«

Der streitbare Theologe starb am 30. Juli 1976 in Marburg. Martin StolzenauDas »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

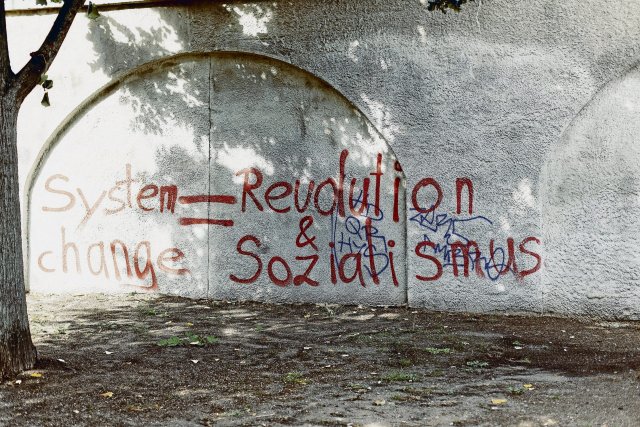

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.