Lesen in geschlossenen Büchern

Terahertz-Wellen machen Buchstaben in brüchigen Folianten sichtbar.

Als der Vesuv im Jahre 79 nach Christus ausbrach, wurden die Städte Pompeji und Herculaneum unter meterdicken Schichten vulkanischer Asche begraben. Als man mehr als 1500 Jahre später damit begann, die Städte auszugraben, kamen auch Tausende weitgehend verkohlter Schriftrollen zum Vorschein. Seit der Entdeckung dieser Papyrusdokumente hat man immer wieder versucht, zumindest Teile der Texte zu entziffern. Die Schriftrollen sind jedoch in einem solchen Zustand, dass sie beim Entrollen zerbröseln.

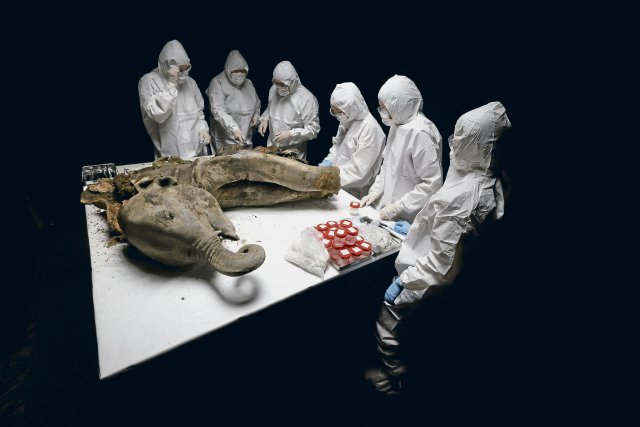

2015 ist es Vito Mocella von der Universität Neapel und seinem Team erstmals gelungen, Wörter eines verkohlten Papyrus aus Herculaneum lesbar zu machen. Die Wissenschaftler wandten dabei die Röntgenphasenkontrast-Tomografie an. Dabei macht man sich zunutze, dass die erhabenen Schriftzeichen die Strahlen anders ablenken als die einzelnen Papyrusschichten. Aus diesen Abweichungen lässt sich mit Computerhilfe das Buchstabenmuster erschließen.

Einen Schritt weiter geht ein Team um Barmak Heshmat vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wie die Forscher im Fachjournal »Nature Communications« berichten, soll ihr Verfahren es ermöglichen, in Büchern zu lesen, ohne sie aufschlagen oder auch nur berühren zu müssen. Die MIT-Forscher durchleuchten die Bücher mit einem Terahertz-Scanner. Die Terahertz-Wellen durchdringen das Buch und werden dabei unterschiedlich absorbiert - je nachdem, ob sie auf Tinte oder Papier treffen. Die Strahlung wird aber auch reflektiert, und zwar von der Luft zwischen den Buchseiten. Diese reflektierten elektromagnetischen Wellen werden von einer speziellen Kamera aufgefangen und in Bilder verwandelt. Die Qualität dieser Bilder wird allerdings durch Störsignale erheblich beeinträchtigt. Damit daraus schließlich lesbare Buchstaben hervorgehen, müssen die Signale mühsam herausgefiltert werden.

Die neue Technik steckt noch in den Kinderschuhen. Bisher macht sie es erst möglich, bis zu zwanzig Seiten zu durchleuchten und auf den ersten neun davon Buchstaben zu identifizieren. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Scanner imstande sein wird, auch mit dickeren Seitenstapeln zurechtzukommen und beispielsweise alte, vom Zerfall bedrohte Bücher oder Dokumente Blatt für Blatt entzifferbar zu machen. »Das Metropolitan Museum in New York interessiert sich sehr dafür, weil sie dort beispielsweise in einige alte Bücher hineinschauen wollen, die sie nicht anfassen wollen«, erklärt Barmak Heshmat.

Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.

Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.

Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.

Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.

→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.

→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.

→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.

→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.

Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.